Виды почвы и их характеристика

Для садовода и огородника важнейшим фактором является качество земли на его участке.

Различные виды почв отличаются такими характеристиками:

- структура;

- способность пропускать воздух;

- гигроскопичность;

- теплоемкость;

- плотность;

- кислотность;

- насыщенность микро- и макроэлементами, органикой.

Практикующему садоводу знание видов почвы и их характеристик позволит правильно выбрать культуры для разведения на приусадебном участке, подобрать удобрения и оптимально спланировать агротехнологические процессы.

Типы почв и их характеристика

Шаг 1. Попытайтесь скатать ее вручную в колбаску толщиной с карандаш…

- если не скатывается, то она относится к группе „пески“,

- если скатывается, то она относится к группам „песчаные суглинки и глина“.

Шаг 2. Проверка на вязкость большим и указательным пальцами:

- если не вязкая, т.е. не размазывается между пальцами — переходите к шагу 3;

- если вязкая, т.е. размазывается между пальцами, то она содержит 14-18% глины и относится к типу: суглинистый песчаник.

Шаг 3. Растирание почвы в ладони:

- если на линиях ладоней ничего не остается, то она содержит 0-9% глины и относится к типу: песок;

- если на линиях ладоней остаются следы от нее, то она содержит 10-13% глины и относится к типу: слабо-суглинистый песчаник.

Шаг 4. Попытка скатывания почвы вручную в колбаску толщиной с половину карандаша:

- если не скатывается, то она содержит 19-24% глины и относится к типу: сильно-песчаный суглинок;

- если скатывается, то переходите к шагу 5.

Шаг 5.Потереть пробу большим и указательным пальцами около уха:

- если слышен сильный хруст, то почва содержит 25-30% глины и относится к типу: песчаный суглинок;

- если слышен слабый хруст или хруст отсутствует, переходите к шагу 6.

Шаг 6. Оценка скольжения при раздавливании пробы пальцами:

- если поверхность скольжения матовая, то она содержит 30-44% глины и относится к типу: суглинок

- если поверхность блестящая, переходите к шагу 7.

Шаг 7. Проверка почвы зубами:

- если она хрустит на зубах, то она содержит 45-65% глины и относится к типу: суглинистая глина

- если хруста нет, а почва имеет маслянистую консистенцию, то она содержит более 65% глины и относится к типу: глина.

«Пальцевой метод» — это метод, который применяется для проведения анализа не только на садовых участках, но также в лабораториях. Для более точного анализа проводится просеивание и анализ илистой фракции.

Каждый огородник заинтересован в том, чтобы получить устойчивые урожаи. Хорошо тому, кто уже освоил азбуку земледелия. А если впервые получен участок? Посмотрите видеоролик. Он поможет решить многие почвенные проблемы не только начинающим садоводам и огородникам.

Как улучшить почву на вашем участке, повысить плодородие, если тип суглинок или суглинистая глина? Такая почва нуждается в окультуривании.

Для этого можно использовать навоз, компост, перегной, опилки, измельченную кору. Но запаситесь терпением, на это потребуется много времени, не один год.

Если тяжелые почвы не подтапливаются грунтовыми водами, процесс окультуривания заключается в постепенном увеличении толщины пахотного слоя за счет нижележащих слоев и добавлении органических и минеральных удобрений.

Добавление опилок или измельченной коры к тяжелым почвам требует обязательного внесения азотных удобрений, так как разложение этих материалов происходит под воздействием микроорганизмов, поглощающих азот. Опилки хорошо вносить не свежие, а пролежавшие в куче один-два года. Еще лучше — пропустить их через компостную кучу.

Глинистые почвы имеют хороший поглощающий комплекс, то есть содержат в своем составе достаточное количество питательных веществ. По плодородию они лучше, чем легкие, супесчаные. На территории Краснодарского края встречаются все типы почв, характерные для европейской части России, начиная от примитивных высокогорных почв Кавказских гор, до самых плодородных сверхмощных черноземов Азово-Кубанской низменности.

Это почвы равнинных степей (черноземы), предгорной лесостепи (серые лесостепные), предгорий и гор (серые лесные, бурые лесные, подзолисто-бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые, лугово-лесные серые, горно луговые), почвы степных западин, речных дельт и долин (лугово-черноземные, луговые, лугово-болотные, аллювиальные), засоленные (солончаки, солонцы, солоди), почвы рисовников (рисовые), влажных субтропиков черноморского побережья (желтоземы).

у них разное плодородие, кислотность почвенного раствора, механический состав и другие показатели. Кроме этого, даже в пределах одного почвенного типа почвогруппы в приусадебных садах могут значительно различаться по своему плодородию, так как в одних садах (особенно в сельской местности) ежегодно или один раз в 3–4 года вносят большие дозы органических удобрений, а в городских садоводческих массивах, на дачных участках навоз вносится намного реже.

Далее представлена краткая характеристика разных типов почв России в разных регионах.

Дерново-подзолистые почвы среди перечисленных имеют наименее благоприятные условия для садоводства и овощеводства. В средней полосе России на таких почвах расположены Смоленская, Брянская, Ярославская, Костромская, Вологодская, Пермская, Нижегородская, Свердловская области, Удмуртская Республика, Марий Эл и др.

Эти почвы бедны гумусом, и они обладают довольно малой плодородностью: у них кислая реакция, в среднем рН около 4–5. Основная характеристика этого типа почв – низкий гумусовый горизонт. Его мощность на дерново-подзолистом грунте обычно составляет не более 20–30 см, а содержание гумуса около 2,5–3%.

На садово-огородных участках, расположенных на дерново-подзолистых почвах, прежде всего, необходимо снизить показатели кислотности почвы путем внесения извести в дозе 0,5-0,9 кг на 1 м 2. В такой грунт важно вносить органические удобрения: перепревший навоз, компосты, низинный торф по 4–12 кг на 1 м 2 в зависимости от наличия удобрений и возможностей хозяина участка.

Черноземные почвы являются наиболее благоприятными для садоводства и огородничества, так как эти почвы богаты гумусом. Гумус — это вещество, которое образуется в результате разложения в почве растительных остатков. На черноземных почвах расположены сады и огороды Курской, Орловской, Воронежской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и других областей, Центрально-Черноземного региона, южной части Башкортостана и Татарстана и др. Они хорошо гумусированы и обладают высокой плодородностью.

Краткая характеристика этого вида почв следующая: содержание гумуса в черноземах в зависимости от условий местности колеблется от 4 до 12%, а мощность гумусового горизонта от 0,4 до 1,2 м и даже более. Кислотность у них близка к нейтральной: рН 5,6–7,5, и, как правило, они не нуждаются в известковании. Но для получения высоких урожаев внесение навоза в дозе 4–8 кг на 1 м и для этих почв является непреложным условием.

Серые лесные почвы занимают среднее положение между двумя первыми, то есть у них более благоприятные свойства, чем у дерново-подзолистых почв, и находятся они южнее зоны дерново-подзолистых почв. Содержание гумуса в них колеблется от 2,5 до 9–10%. Плодородие и характеристики качества этого типа почв значительно выше, чем у дерново-подзолистых.

Серые лесные почвы имеют кислую и слабокислую реакцию — рН 5,5–6,0. Многие серые лесные почвы нуждаются в известковании. Средние дозы извести для серых лесных почв 0,3–0,7 кг, навоза 4–10 кг на 1 м 2. Периодичность внесения такая же, как на дерново-подзолистых почвах.

Зная, какие бывают почвы, и какой грунт именно на вашем участке, можно постараться улучшить его качество.

Различаются между собой почвы и по механическому составу. Классификация почв по механическому составу следующая: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими, а суглинистые и глинистые — тяжелыми. Водно-воздушный режим почвы сильно зависит и от ее механического состава. Хотя и суглинистые, и глинистые почвы наиболее богаты питательными веществами, водно-воздушные и физические свойства этих почв не очень благоприятны для растений: они имеют плотное сложение, их трудно обрабатывать, в них мало пор, следовательно, воздуха для дыхания корней.

На поверхности тяжелых почв после каждого дождя или полива образуется почвенная корка с капиллярами, которая увеличивает испарение влаги, затрудняя корням дыхание. Для улучшения свойств почвы и её механического состава вносят крупнозернистый речной песок, опилки, гречишную шелуху.

Супесчаные и песчаные почвы имеют благоприятные водно-воздушные свойства, но в них мало питательных веществ. У этого тип почв из-за их механического состава небольшая поглотительная способность, и питательные вещества внесенных удобрений легко вымываются из корнеобитаемого слоя в нижележащие слои, почва снова быстро обедняется.

Для улучшения этих почв требуется внесение довольно высоких доз органических удобрений: до 6–12 кг на 1 м 2. При наличии в такие почвы в большом количестве вносят торф, сапропель — ил заросших озер и прудов.

Однако для основательного окультуривания таких почв приходится затратить очень много материалов и труда. Внесение вышеуказанных материалов-улучшителей в небольших дозах лишь на время, на 2–3 года, повысит плодородие таких почв и улучшит водно-воздушные свойства.

Механические показатели состава почв и их характеристики оказывают большое влияние и на условия применения удобрений, поэтому садовод должен уметь его определять. Существует простейший способ определения механического состава. 50–100 г почвы увлажняют, разминают в руках и пробуют сделать фигурки: жгут и кольцо.

Если удается раскатать жгут, а из него сделать гладкое кольцо совершенно без трещин, значит, почва вашего участка тяжелосуглинистая. Если кольцо получается с небольшими трещинами — суглинистая, а если с трудом удается сделать кольцо и оно получается с трещинами — легкосуглинистая. Удалось скатать жгут, но кольцо не получается — почва супесчаная, и если не удается скатать даже жгут (почва рассыпается), то почва песчаная.

Суглинистые

Суглинистая почва (суглиники)

Это земля с высокой плотностью, слабо выраженной структурой, содержит до 80% глины, слабо прогревается и отдает воду. Плохо пропускает воздух, что замедляет разложение в ней органики. В мокром виде скользкая, липкая, пластичная. Из нее можно скатать брусок длиной 15-18 см, который затем легко, без трещин свернуть в кольцо. Обычно глинистые грунты закислены. Улучшить агротехнические показатели глинистого грунта можно поэтапно, за несколько сезонов.

Данный тип почв необходимо тщательно рыхлить и мульчировать. Корнеплоды, кустарники и деревья с развитой корневой системой достаточно хорошо растут на глинистых землях.

Внешне похожа на глинистую, но с лучшими для сельского хозяйства характеристиками. Суглинок, если требуется наглядно представить, что это такое, — это грунт, который также можно скатать во влажном состоянии в колбаску и загнуть в кольцо. Образец суглинистого грунта держит форму, но потрескается. Цвет суглинка зависит от примесей и может быть черным, серым, бурым, красным и желтым.

Благодаря нейтральной кислотности, сбалансированному составу (глина — 10-30%, песок и другие примеси — 60-90%) суглинок достаточно плодороден и универсален, подходит для выращивания практически всех культур. Строение почвы отличается тонкозернистой структурой, что позволяет ей оставаться рыхлой, хорошо пропускать воздух. Благодаря примесям глины суглинок долго удерживает воду.

Для поддержания плодородия суглинков выполняют:

- мульчирование;

- подкормку культур удобрениями;

- внесение навоза под осеннюю перекопку.

Глиноземы относятся к тяжелым почвам с преобладанием в составе глинистых и лессовых (илистых) осадочных пород. Их трудно обрабатывать, в них мало воздуха и они холоднее песчаных почв. Развитие растений на них несколько запаздывает. На поверхности очень тяжелых почв может застаиваться вода из-за низкого коэффициента водопоглощения.

Как определить глинистую почву? После перекопки она имеет крупнокомковатую плотную структуру, увлажненная липнет к ногам, плохо впитывает воду, легко слипается. Если из горсти влажного глинозема скатать длинную «колбаску», то ее можно легко согнуть в кольцо, при этом она не станет рассыпаться на части или трескаться.

Для облегчения обработки и обогащения глинозема, рекомендуется периодическое внесение таких веществ, как крупнозернистого песка, торфа, золы и извести. А повысить биологические качества можно с помощью навоза и компоста.

Внесение в глинистую почву песка (не более 40 кг на 1 м 2 ) позволяет снизить показатели влагоемкости и таким образом повысить ее теплопроводность. После пескования она становится пригодной для обработки. Кроме того, возрастает ее способность к прогреванию и водопроницаемости. Зола обогащает питательными элементами. Торф разрыхляет и увеличивает водопоглощающие свойства. Известь снижает кислотность и улучшает воздушный режим почвы.

Рекомендуемые деревья для глинистых почв: граб, груша, дуб черешчатый, ива, клен, ольха, тополь. Кустарники: барбарис, барвинок, боярышник, вейгела, дерен, калина, кизильник, лещина, магония, смородина, снежноягодник, спирея, хеномелес или айва японская, чубушник или жасмин садовый. Из овощей на глине неплохо себя чувствуют картофель, свекла, горох и топинамбур.

Для остальных культур можно порекомендовать высокие грядки, посадку на гребнях, применение меньшей глубины заделки семян и клубней в почву, высадку рассады наклонным способом (для лучшего прогревания корневой системы).

Суглинистая почва — самый подходящий вид для выращивания садово-огородных культур. Она легко поддается обработке, содержит большой процент питательных элементов, имеет высокие показатели воздухо- и водопроводимости, способна не только сохранять влагу, но и равномерно распределять ее по толще горизонта, хорошо удерживает тепло.

Определить суглиник можно, взяв пригоршню данного грунта в ладони и скатать его. В результате можно легко сформировать колбаску, но при деформировании она разрушиться.

Благодаря совокупности имеющихся свойств, суглинистую почву не нужно улучшать, а необходимо только поддерживать ее плодородие: мульчировать, периодически вносить органические и минеральными удобрениями.

- пригодна практически для любых овощей,

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,

- аэрация достаточная,

- навоз используется хорошо.

- если обеспечено регулярное внесение перегноя, существенных недостатков не отмечается.

- рекомендуется мульчирование, благодаря чему экономится труд по поливу, рыхлению;

- для известкования лучше использовать гашеную известь.

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения очень хорошие,

- минеральные удобрения из земли вымываются незначительно,

- навоз используется очень хорошо,

- при большом содержании перегноя — это самая лучшая огородная земля.

- слабая аэрация,

- тенденция к образованию корки на поверхности,

- довольно медленно прогревается весной,

- трудно обрабатывать,

- требует интенсивного рыхления.

- мульчированием можно ограничить тенденцию к образованию корки, благодаря чему улучшается аэрация;

- навоз лучше всего использовать конский,

- регулярное применение негашеной извести также улучшает аэрацию.

Основные типы почв в России

Преобладающими являются почвы подзолистого типа, естественное плодородие которых, как правило, низкое. Каждый тип почвы имеет характерное для него строение. Элементами строения профиля являются почвенные горизонты, обозначающиеся буквенными символами.

Вот главные из них:

- А – верхний перегнойный (гумусовый) слой, обычно темного цвета, наиболее благоприятный для роста корней;

- В – переходный от перегнойного к материнской породе;

- С – материнская почвообразующая порода.

Увидеть строение почвы можно на стенках почвенного разреза. Для дерново-подзолистых почв характерны неглубокий гумусовый горизонт (12-18 см) и наличие подзолистого слоя белесого или бурого цвета. Он образуется в результате вымывания органического вещества – бесплодный, бесструктурный, часто содержит большое количество вредных для растений элементов. Корни растений в подзолистом горизонте не растут.

Слабооподзоленные почвы можно окультуривать в один прием перекопкой с внесением навоза или компостов. При наличии большого слоя подзола приходится постепенно вовлекать подзол в пахотный слой почвы.

Широкое распространение в зоне имеют почвы различной степени заболоченности. Они богаты фосфором и азотом, но становятся пригодными под насаждения только после осушения и последующего окультуривания. В условиях переувлажнения в верхнем горизонте этих почв накапливается большое количество плохо разложившихся растительных остатков характерного голубоватого или зеленоватого цвета.

Для определения механического состава почвы можно использовать простой полевой метод. Для этого берут немного почвы и увлажняют ее до густоты пасты. Затем разминают и раскатывают на ладони шнур толщиной около 3 мм, который сворачивают в кольцо и по его виду делают заключение.

Глинистые почвы

- Глинистые почвы удерживают до 20% воды в недоступном для растений состоянии, плохо прогреваются, но в них больше элементов питания, чем в легких почвах.

- Их необходимо часто рыхлить, перекапывать весной и осенью.

- Для улучшения физико-механических свойств в тяжелые почвы вносят много навоза, компоста или торфа. Эффективно внесение под перекопку песка (пескование) или шлаков.

Супесчаные и песчаные почвы состоят в основном из песка и ила.

- Они слабо удерживают влагу, вместе с ней в нижние слои вымываются питательные вещества.

- Быстро прогреваются, но сильно иссушаются, поэтому требуют дополнительного полива.

- Как правило, в супесчаных почвах мало калия и магния. Для повышения плодородия и улучшения структуры таких почв органические и минеральные удобрения в них вносят дробно, меньшими дозами весной и осенью; рыхлят реже, чем плотные почвы.

- Для окультуривания высевают бобовые травы, которые в период бутонизации закапывают в почву в качестве зеленого удобрения.

Суглинистые почвы

— по механическому составу и свойствам занимают промежуточное положение; они наиболее благоприятны для садовых культур. Легкосуглинистые почвы хорошо поддаются окультуриванию.

Выделяют следующие типы почв:

- тундровая;

- подзолистая;

- дерново-подзолистая;

- серая лесная;

- черноземная;

- каштановая;

- бурая.

Для сельскохозяйственной деятельности главное значение имеют средне-плодородная дерново-подзолистая почва, плодородная серая лесная и максимально плодородная черноземная почвы. Содержание гумуса, климатические условия с необходимыми теплом и влагой делают эти почвы привлекательными для работы на них.

Мы привыкли видеть красоту в облаках, в окружающей природе, и никогда — в почве. Но именно она создает те неповторимые картины, которые надолго остаются в памяти. Любите, познавайте и берегите почву на вашем участке! Она отплатит вам и вашим детям прекрасными урожаями, радостью созидания и уверенностью в завтрашнем дне.

Зная классификацию почв и почвообразующих факторов, можно подходить к задачам земледелия более рационально.

Вид почвы — классификационная величина системы разделения почв по происхождению и присущим им параметрам.

Земледельцы России постоянно соприкасаются с базовыми видами почв. К ним относят песчаники, супесчаники, глинистые, суглинки, известковые, торфяники и чернозёмы. Любая из них обладает как благоприятными, так и негативными аспектами, поэтому различаются рекомендации по оптимизации земель и перечню культур.

Песчаные

Лёгкий, рыхлый, сыпучий грунт имеет высокое содержание песка, прекрасно пропускает воду и удобрения к корневым системам, но не может удержать влагу и полезные составляющие. К полезным параметрам песчаников относят отличную циркуляцию воздуха, теплообмен. Но эти же свойства обладают и нежелательными результатами: грунт с большой скоростью высыхает и охлаждается, питательные вещества уносятся водой.

Супесчаные

Имея все удовлетворительные оценки песчаников, супесчаники стабильнее задерживают минеральные удобрения, органику и воду. Большей частью содержат песок, глина составляет 15-20 %. Грунт лёгкий, хорошо прогревается, достаточно легко обрабатывается.

Глинистые

Плотный, тяжёлый субстрат, неважно поддаётся культивации, длительно высыхает и прогревается. Структура проявлена посредственно. Нередко глинистый слой показывает значительный уровень закисления. Воздух и влага неудовлетворительно проникают к корням растений. В подобном грунте слабо формируется полезная микрофлора, тление растительных остатков проходит медленно.

Суглинистые

Почва, имеющая наибольшее распространение. По качественным характеристикам суглинки незначительно хуже чернозёмов. Суглинки просты в культивации, обладают приемлемой кислотностью. Прогреваются с большой скоростью. С сохранённым теплом расстаются длительное время. Оптимальная среда для протекания микробной жизнедеятельности.

Известковые

Такая земля малопригодна для возделывания. В ней недостаточно полезных составляющих. Требуется постоянное подкисление. Известковый субстрат бывает лёгким и тяжелым, к его недостаткам относят каменистость и быстрое высыхание.

Торфяные

Торфяники на болотистых участках нуждаются в осуществлении осушающих мероприятий. Повышенная кислотность сокращает доступность микро- и макроэлементов для растений. Торфяные почвы необходимо постоянно и регулярно защелачивать известкованием. Прогреваются плохо, склонны к постоянному заболачиванию. Жизнедеятельность микроорганизмов слабо выражена.

Чернозёмы

Идеальный субстрат, о котором мечтают многие дачники. Обладает стабильной комковатой структурой с мелким зерном. Длительно задерживает влагу. Весьма плодородный, отличается обильным содержанием гумуса и минералов.

Отличаются слабым развитием, их горизонты почти не выражены. Эти почвы образуются в условиях сурового климата, короткого лета, почвообразовательные процессы проходят очень медленно.

Состоят (сверху вниз): из подстилки (неразложившиеся растительные остатки – А0), слабо выраженного перегнойного горизонта (А1) и глеевого горизонта, переходящего ниже в вечную мерзлоту. Глеевый горизонт голубоватого цвета формируется в условиях избытка влаги и недостатка воздуха, состоит из глинистых частиц. Эти почвы бедны питательными веществами, содержание гумуса – 73 тонны на гектар, у них слабая микробиологическая активность.

Образуются в зоне тайги и смешанных лесов

Ежегодный растительный опад здесь не очень велик, а образующийся из него перегной содержит кислоты и растворим в воде. В условиях избыточного увлажнения два раза в год, осенью (во время дождей) и весной (во время таяния снега) почвы промываются, из них вымывается большая часть гумуса. Поэтому под лесной подстилкой (А0) находится небольшой, маломощный гумусовый горизонт (А1), ниже залегает светло-серый, как зола, иногда чисто белый горизонт вымывания (А2).

Распространены в широколиственных лесах и лесостепях

Имеют более мощный горизонт перегноя светло-серого или темно-серого цвета (А1). Под ним залегает бурый горизонт вмывания (В), переходящий в материнскую породу (С). Эти почвы богаче питательными веществами, содержание гумуса – 215 тонн на гектар, в них достаточно влаги. Они представляют собой высокоплодородные почвы, дающие высокие урожаи пшеницы, гречихи, сахарной свеклы и других культур.

Хорошо выражен горизонт перегноя (А1), достигающий в отдельных местах толщины 0,8 – 1,2 метра! Такие не часто встречающиеся почвы принято называть мощными. Ниже идет обогащенный кальцием горизонт вмывания (В), переходящий в материнскую породу (С). Эти почвы богаты питательными веществами, содержание гумуса в них колеблется от 426 до 709 тонн на гектар, но в них не всегда достаточно влаги.

В сухих степях и полупустынях

Отличаются от черноземов меньшей мощностью горизонта перегноя, меньшим содержанием гумуса – 229 тонн на гектар, часто засолены. В этих почвах достаточно питательных веществ, но для получения хороших урожаев они требуют накопления, сохранения влаги или искусственного орошения.

Песчаная почва (песчаники)

- быстро прогревается,

- хороший воздушный режим,

- хорошо поглощает атмосферные осадки,

- можно обрабатывать.

- быстро охлаждается,

- низкие влагоемкость,

- способность подпочвенного капиллярного орошения,

- навоз разлагается очень быстро;

- минеральные удобрения вымываются в более глубокие слои земли,

- растениям нужен частый полив.

- использовать только коровий или свиной навоз,

- минеральные удобрения использовать в малых количествах, но часто,

- разложившийся навоз или торф не перемешивать с землей, а раскладывать слоем на поверхности.

Тип почвы: песчано-перегнойная

- быстро нагревается,

- медленно охлаждается,

- легко обрабатывать,

- хорошие воздушные свойства,

- хорошо абсорбирует минеральные удобрения,

- хорошая влагоемкость,

- считается очень хорошей для выращивания овощей.

- в сухую погоду из нее выдуваются илистые частички, что очень вредно для растений;

- поверхность земли быстро пересыхает.

- использовать только навоз, минеральные удобрения вносить в малых количествах, но часто;

- разложившийся навоз или торф не вносить в землю, а раскладывать слоем на поверхности.

Тип почвы: супесчаная (среднесвязная)

- пригодна практически для любых овощей,

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,

gt; - минеральные, органические удобрения используются растениями в полной мере.

- нагревается медленнее, чем песчано-перегнойная;

- низкая влагоемкость.

- лучше использовать коровий или конский навоз;

gt; - очень важно мульчирование, ограничивающее потери воды в результате капиллярного испарения.

Тип почвы: суглинистая (среднесвязная)

- пригодна практически для любых овощей,

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,

- аэрация достаточная,

- навоз используется хорошо.

- если обеспечено регулярное внесение перегноя, существенных недостатков не отмечается.

- рекомендуется мульчирование, благодаря чему экономится труд по поливу, рыхлению;

- для известкования лучше использовать гашеную известь.

Тип почвы: глинистая

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения очень хорошие,

- минеральные удобрения из земли вымываются незначительно,

- навоз используется очень хорошо,

- при большом содержании перегноя — это самая лучшая огородная земля.

- слабая аэрация,

- тенденция к образованию корки на поверхности,

- довольно медленно прогревается весной,

- трудно обрабатывать,

- требует интенсивного рыхления.

- мульчированием можно ограничить тенденцию к образованию корки, благодаря чему улучшается аэрация;

- навоз лучше всего использовать конский,

- регулярное применение негашеной извести также улучшает аэрацию.

Тип почвы: торфяная

- очень хорошо поглощает воду,

- особенно пригодна для растений, произрастающих на торфяниках;

- минеральные удобрения из нее не вымываются,

- использование навоза излишне.

- чаще всего кислая,

- слабо проветриваемая,

- часто очень холодная, особенно при глинистой подпочве.

- перекапывать или перепахивать на три штыка лопаты, чтобы улучшить структуру подпочвенных слоев;

- обильно известковать,

- в верхнюю часть земли добавлять крупнозернистый песок.

Таким образом, любая почва может стать пригодной для выращивания садово-огородных культур. В течение 10-15 лет интенсивной обработки, внесения перегноя, известкования, правильного чередования культур земля полностью утратит первоначальные свойства, приобретет необходимые для выращивания садово-огородных культур характеристики.

Тип почвы на садовом участке можно относительно точно определить посредством «пальцевого метода» (вручную) по следующей схеме.

- пригодна практически для любых овощей,

- влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,

gt; - минеральные, органические удобрения используются растениями в полной мере.

- нагревается медленнее, чем песчано-перегнойная;

- низкая влагоемкость.

- лучше использовать коровий или конский навоз;

gt; - очень важно мульчирование, ограничивающее потери воды в результате капиллярного испарения.

Легкая, рыхлая, сыпучая песчаная почва содержит высокий процент песка, не удерживает влагу и питательные вещества.

Окультурить песчаник можно внесением добавок, повышающих вязкость:

- торфа;

- перегноя;

- буровой и глиняной муки.

Для экономии ресурсов есть еще один метод организации грядок — глиняный замок.

На месте грядок насыпают слой глины 5-6 см, поверх которого наносят слой плодородной земли — суглинка, чернозема, супесчаной почвы, в которую сеют растения. Слой глины задержит влагу и питательные вещества. Если нет плодородной земли для насыпания грядок, ее можно заменить улучшенным песчаником, смешанным с добавками для вязкости и плодородия.

Для определения этого вида грунта также пробуем слепить из влажной земли бублик. Супесчаная почва скатается в шар, но её не получится раскатать в брусок. Содержание в ней песка — до 90%, глины до 20%. Еще один пример того, какие бывают почвы, не требующие затратного и долгого окультуривания. Субстрат легкий, быстро прогревается, хорошо удерживает тепло, влагу и органику, достаточно легко обрабатывается.

Необходимо выбирать для посадки районированные сорта растений и поддерживать плодородие:

- дозированным внесением минеральных и органических удобрений;

- мульчированием и сидерацией.

Песчаники относятся к легким видам почв. Они рыхлые, сыпучие, легко пропускают воду. Если горсть такой земли взять в руки и попробовать сформировать комок, то он будет рассыпаться.

Достоинство таких почв — они быстро прогреваются, хорошо аэрируются, легко обрабатываются. Но вместе с тем, быстро охлаждаются, пересыхают, слабо удерживают в зоне корней минеральные вещества — и это недостаток. Питательные элементы вымываются водой в глубинные слои грунта, что приводит к снижению наличия полезной микрофлоры и пригодности для выращивания культур.

Для поднятия плодородия песчаников необходимо постоянно заботиться об улучшении их уплотняющих и связующих свойств. Добиться этого можно путем внесения торфа, компоста, перегноя, глиняной или буровой муки (до двух ведер на 1 м²), применением сидератов (с заделкой в почву), качественным мульчированием.

Более нестандартным методом облагораживания данных почв является создание искусственного плодородного слоя путем глинования. Для этого, на месте грядок, необходимо устроить глинистый замок (выложить глину слоем в 5 – 6 см) и на него насыпать 30 – 35 см. супесчаной или суглинистой почвы.

На начальном этапе обработки допускается выращивние следующих культур: моркови, лука, дыни, клубники, смородины, плодовых деревьев. Несколько хуже на песчаниках будут себя чувствовать капуста, горох, картофель и свекла. Но, если удобрять их быстродействующими удобрениями, в малых дозах и достаточно часто, то можно добиться хороших результатов.

Супеси — это еще один вариант легких по механическому составу грунтов. По своим качествам они схожи с песчаником, но содержат немного больший процент глинистых включений.

Основные достоинства супесей — они обладают лучшей удерживающей способностью к минеральным и органическим веществам, быстро прогреваются и относительно долго его удерживают, меньше пропускает влагу и медленнее пересыхает, хорошо аэрируется и легко поддается обработке.

При обычных методах и выборе районированных сортов на супесчаной почве может расти все. Это один из неплохих вариантов для садов и огородов. Однако приемы повышения и поддержания плодородия для данных почв так же приемлемы. Это предполагает внесение органики (в обычных дозах), высев сидеральных культур, проведение мульчирования.

Известковая почва

Почвы этого вида могут быть легкими и тяжелыми, их недостатками являются:

- бедность — низкий уровень питательных веществ;

- низкая кислотность;

- каменистость;

- быстрое пересыхание.

Улучшают такую почву:

- внесением калийных удобрений;

- обогащением сульфатом аммония и мочевиной для повышения кислотности;

- мульчированием;

- сидерацией;

- внесением органических удобрений.

Для удержания влаги известковые грунты необходимо регулярно рыхлить.

Известковая почва относится к категории бедных почв. Обычно она имеет светло-коричневый цвет, большое количество каменистых включений, плохо отдает растениям железо и марганец, может иметь тяжелый или легкий состав. При повышенных температурах она быстро нагревается и пересыхает. У выращиваемых культур на такой почве желтеет листва и наблюдается неудовлетворительный рост.

Выращивать на данном виде грунтов, можно все, но при частом рыхлении междурядий, своевременных поливах и продуманном применении минеральных и органических удобрений. От слабой кислотности будут страдать: картофель, томаты, щавель, морковь, тыква, редька, огурцы и салаты. Поэтому подкармливать их нужно удобрениями, склонными подкислять (сульфатом аммония, мочевиной), а не подщелачивать почву, например.

Тип почвы: торфяная

- очень хорошо поглощает воду,

- особенно пригодна для растений, произрастающих на торфяниках;

- минеральные удобрения из нее не вымываются,

- использование навоза излишне.

- чаще всего кислая,

- слабо проветриваемая,

- часто очень холодная, особенно при глинистой подпочве.

- перекапывать или перепахивать на три штыка лопаты, чтобы улучшить структуру подпочвенных слоев;

- обильно известковать,

- в верхнюю часть земли добавлять крупнозернистый песок.

Данные почвы обладают повышенной кислотностью, слабо прогреваются, могут заболачиваться.

При этом они достаточно легко поддаются окультуриванию. Улучшить физические и химические свойства торфяной или болотистой почвы позволяет внесение:

- песка, глиняной муки — для профилактики их опускания в грунт участок глубоко перекапывают;

- органических удобрений — компоста,навозной жижи;

- микробиологических добавок — для ускорения разложения органики;

- калийно-фосфорных удобрений.

Посадку садовых деревьев производят в ямы с внесенным суглинком или другим плодородным грунтом.

На торфяных почвах высокие урожаи дают смородина, крыжовник, рябина, земляника.

Черноземы

Считаются эталонными по своим свойствам почвами. Обладают устойчивой комково-зернистой структурой. Долго удерживают влагу. Очень плодородны, содержат много гумуса и минералов, но требуют грамотного использования:

- для профилактики их истощения вносятся удобрения и сидераты;

- для уменьшения плотности грунта добавляют торф, песок;

- для коррекции кислотно-щелочного баланса вносят соответствующие минеральные добавки.

Черноземы – это почвы высокого потенциального плодородия. Устойчивая зернисто-комковатая структура, высокое содержание гумуса, большой процент кальция, хорошие водопоглощающие и водоудерживающие способности позволяют рекомендовать их, как лучший вариант для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако, как и любые другие почвы они имеют свойство истощаться от постоянного использования. Поэтому уже через 2 – 3 года после их разработки, на грядки рекомендуется вносить органические удобрения, высевать сидераты.

Черноземы сложно назвать легкими почвами, поэтому их часто разрыхляют внесением песка или торфа. Так же они могут быть кислыми, нейтральными и щелочными, что так же нужно контролировать. Чтобы определить чернозем, необходимо взять гость земли и сжать ее в ладони. В результате должен остаться черный жирный отпечаток.

Отличия торфяников от минеральных почв

Болотистые (торфяные) почвы не редкость на садовых участках. К сожалению, назвать их хорошими для выращивания культур сложно. Это обусловлено минимальным содержании в них элементов питания для растений. Такие почвы быстро впитывают воду, так же быстро ее и отдают, плохо прогреваются, часто имеют высокий показатель кислотности.

Чтобы улучшить плодородие болотистых почв необходимо обогатить землю песком или глиняной мукой. Также можно применять известкование и удобрение.

Для закладки сада на торфяных почвах лучше высаживать деревья либо в ямы, с индивидуально заложенным под культуру грунтом, либо в насыпные холмы, высотой от 0,5 до 1 метра.

Используя в качестве огорода, торфяник нужно тщательно окультуривать или, как в варианте с песчаными почвами, закладывать глиняную прослойку и уже на нее засыпать перемешанный с торфом суглинок, органические удобрения и известь. Для выращивания крыжовника, смородины, черноплодной рябины и садовой земляники можно ничего не делать, только поливать и выпалывать сорняки, так как данные культуры на таких почвах произрастают и без окультуривания.

Вышеперечисленные почвы относятся к нормальным минеральным. Но существуют еще торфяные почвы, которые подразделяются на низинные, верховые и переходные.

Низинные торфяники

— располагаются в долинах рек, у озер, в низинах, сюда с током поверхностных и грунтовых вод сносится большое количество питательных элементов. Формируются они с участием обильной растительности. Поэтому торф богат питательными веществами, хорошо разложившийся, слабокислый или нейтральный, зачастую не требует известкования.

— образуются на повышенных участках. Формируются в основном за счет сфагновых мхов и атмосферных осадков. Торф верховых болот слаборазложившийся, бурого цвета, беден питательными веществами, очень кислый. Освоение верховых торфяников менее эффективно, чем низинных.

— занимают промежуточное положение между низинными и верховыми. Торф таких болот характеризуется пониженной зольностью и слабокислой реакцией.

Торфяные почвы коренным образом отличаются от минеральных (обычных). Это отличие объясняется преобладанием в них органического вещества (50-70% в низинных, 80-90% — в верховых торфах), что во много раз больше, чем в обычных почвах.

- Торф обладает повышенной влагоемкостью. Низинный торф может впитывать в 5-7 раз, а верховой в 10-15 раз больше, чем его масса в сухом состоянии (почва удерживает 20-50% воды от своей массы).

- Торфяные почвы отличаются низкой теплопроводностью, поэтому считаются «холодными», они оттаивают и прогреваются весной очень медленно, из-за чего начало сельскохозяйственных работ задерживается на 10-14 дней. Осенью ранние заморозки приводят к прекращению вегетации растений раньше, чем на обычных почвах.

Торф не содержит вредных для растений микроорганизмов. Он потенциально плодороден, однако элементы питания находятся в составе прочно связанных соединений, малодоступных растениям. Из основных элементов питания в торфе в значительном количестве содержится азот. По мере разложения в торфе накапливаются микро- и макроэлементы. Для ускорения разложения торфа, для активизации биологических процессов вносят небольшими дозами навоз, фекальные компосты. [adsens]

Под сады могут быть отведены также выработанные торфяники. Торфяные карьерные почвы отличаются подстилающими породами. Все виды темноцветных торфяников, подстилаемых известняками, имеют богатый гумусовый горизонт, слабокислую или нейтральную реакцию. Они не нуждаются в известковании.

Торфяники, подстилаемые песчаным или супесчаным грунтом, имеют подзолистый горизонт, слабокислую или кислую реакцию. У выработанных верховых торфяников слабо выражен гумусовый слой, они кислы.

При освоении торфяники известкуют, для стимуляции микробиологических процессов вносят органические и минеральные удобрения, бактериологические препараты. Отводом избытка воды снижают уровень грунтовых вод. На торфяниках трудно выращивать плодовые из-за близости грунтовых вод и повышенной морозоопасности рельефа, но ягодные кустарники растут неплохо, а земляника – успешно.

Не желателен грунт, содержащий много гравия или вредных для растений веществ. При песковании или глиновании на торфяниках лучше прогревается корнеобитаемый слой, значительно удлиняется (на 50 дней и более) продолжительность периода с оптимальными температурами.

Рябина довольно устойчива к поражающим ее болезням. Наибольший вред на.

В этой статье мы подробно опишем форму строения плодового дерева на пр.

Окультуривание почвы включает в себя: регулирование ее влажности, изве.

Уход за почвой в саду, ее содержание и удобрение часто совпадает с осв.

Органические удобрения являются источником питания растений и результа.

Органические удобрения вносят равномерно по площади. Для этого отмерен.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

Сероземы

Для формирования сероземов необходимы лессовидные суглинки и лессы с подстилкой из галечника. Равнинные сероземы образуются на глинистых и тяжелосуглинистых делювиальных и аллювиальных породах.

Для растительного покрова зон с сероземами характерна ярко выраженная поясность. На нижнем уровне, как правило, возникает полупустыня с мятликом и осокой. Он постепенно переходит в следующий пояс с полупустыней и представляющими ее мятликом, осокой, маком и ячменем. Более высокие районы предгорий и низкогорий занимают в основном пырей, ячмень другие культуры. На участках речных пойм растут ивы и тополя.

В профиле сероземов выделяются следующие горизонты:

- Гумусовый (толщиной от 12 до 17 см.).

- Переходный (толщиной от 15 до 26 см.).

- Карбонатный иллювиальный (толщиной от 60 до 100 см.).

- Пылевато-суглинистый с включениями на глубине более 1,5 м. мелкокристаллического гипса.

Для сероземов характерно сравнительно низкое содержание гумусовых веществ – от 1 до 4%. Кроме того, они отличаются повышенным уровнем карбонатов. Это щелочные почвы с незначительными показателями поглотительной способности. В их составе присутствует некоторое количество гипса и легкорастворимых солей.

В сельском хозяйстве сероземные грунты можно использовать при условии проведения специальных оросительных мероприятий. Чаще всего на них выращивают хлопчатник. Помимо этого, на участках с сероземами можно успешно возделывать свеклу, рис, пшеницу, кукурузу и бахчевые.

Для улучшения качества сероземных грунтов, кроме орошения, рекомендуются меры, направленные на предотвращение вторичного засоления. Потребуются также регулярное внесение органических и минеральных удобрений, формирование глубокого пахотного слоя, применение метода люцерно-хлопкового севооборота и высевание сидератов.

Бурые почвы

Бурые лесные грунты образуются на пестроцветных и красноцветных щебнисто-суглинистых, пролювиальных, аллювиальных и аллювиально-делювиальных породах равнин, располагающихся в предгорьях под лиственными, буково-грабовыми, дубово-ясеневыми, буково-дубовыми и дубовыми лесами. В восточной части России они локализованы на предгорных и межгорных равнинах и располагаются на глинистых, суглинистых, аллювиальных и элювиально-делювиальных основаниях. На них часто произрастают смешанные, еловые, кедровые, пихтовые, кленовые и дубовые леса.

Процесс формирования бурых лесных почв сопровождается выходом из толщи почвенного профиля продуктов почвообразования и выветривания. Они обычно имеют минеральную, органическую и органо-минеральную структуру. Для формирования грунта указанного типа особое значение имеет так называемый опад (опавшие части растений), являющийся источником зольных компонентов.

Можно выявить следующие горизонты:

- Лесная подстилка (толщиной от 0,5 до 5 см).

- Грубогумусный перегнойный.

- Гумусовый (толщиной до 20 см).

- Переходный (толщиной от 25 до 50 см).

- Материнский.

Основные характеристики и состав бурых лесных почв значительно изменяются от одного горизонта к другому. В целом это грунты, насыщенные гумусом, содержание которого достигает 16%. Значительную часть его составляющих занимают фульвокислоты. Грунты представленного типа являются кислыми или слабокислыми. В них нередко происходят процессы оглинения. Иногда верхние горизонты бывают обеднены илистыми компонентами.

В сельском хозяйстве бурые лесные почвы традиционно используют для выращивания овощных, зерновых, плодовых и технических культур.

Чтобы определить, какой тип почвы преобладает на вашем участке, лучше всего обратиться к специалистам. Вам помогут узнать не только вид почвы по содержанию минеральных веществ, но и наличие в ней фосфора, калия, магния и других полезных микроэлементов.

Выбор оптимальных культур для посадки, в зависимости от вида и типа почвы

Вносите удобрения, применяете пестициды, поливаете и рыхлите, с утра до глубокой ночи на грядках, а урожай не радует? Тратите деньги на районированные современные сорта и гибриды, а в результате на участке жалкие больные растения? Может, все дело в почве?

Садоводство и огородничество нацелено на получение хороших урожаев. Подходящие сорта растений, своевременное применение удобрений и пестицидов, полив – все это влияет на конечный результат.

Но правильная агротехника дает желаемый результат только при учете особенностей почвы на данном участке. Давайте разберемся с типами и видами почвы, их плюсами и минусами.

Водно-воздушный режим почвы и его регулирование

Водно-воздушный режим почвы — это один из наиболее доступных для регулирования факторов роста и развития растений.

Вода крайне необходима растениям. Многие плоды большей частью состоят из воды. Так, огурцы до 96–98% состоят из воды, томаты, перцы до 90–94%. Большое количество влаги необходимо при прорастании семени. При создании урожая плодовые и овощные культуры через себя пропускают огромное количество воды. Например, картофель, чтобы накопить 1 кг сухого вещества, через себя пропускает 400–500, капуста — 500–600 л воды.

Однако растения нуждаются не просто в обильных поливах: учитывая характеристики основных типов почв, снабжать их водой надо умело – в нужное время, в нужном количестве, правильными способами полива, и не студеной водой из родника, колодца, а прогретой на солнце теплой водой. С другой стороны, избыток влаги тоже угнетает растения, не меньше, чем ее недостаток.

Потребность во влаге разных культур тоже сильно различается: одни культуры очень трудно переносят недостаток влаги, другие несколько легче. Легче переносят засуху морковь, томат, перец, петрушка, не очень сильно страдают свекла, лук, чеснок. А такие растения, как огурец, капуста, редис, репа, редька, баклажан, а также некоторые зеленные при недостатке влаги резко снижают урожай, ухудшается качество продукции.

Кроме почвенной влажности, существует такое понятие, как влажность воздуха. Различные растения по-разному реагируют на воздушный режим почв. Например, именно по этой причине нежелательно выращивать томаты и огурцы в одной теплице: огурцы любят высокую влажность как почвы, так и воздуха, а томаты — высокую влажность почвы, но сухой воздух. По этой же причине в огороде томаты поливают только под корень, а огурцы лучше поливать дождеванием: увлажняя и почву, и воздух.

Излишняя влажность воздуха, совместно с высокой температурой, может привести к сильному развитию таких болезней, как парша, фитофтора. Поэтому садоводы под разные садовые и огородные культуры применяют различные способы полива: дождевание, полив под корень, подпочвенное орошение, капельный полив и другие.

Как было отмечено вначале, регулирование водно-воздушного режима почв в огороде можно осуществлять различными способами. Самая радикальная мера — это, конечно, поливы различными способами. Однако нужно обратить внимание и на экономное расходование воды растениями. Например, регулярные поверхностные рыхления грядок, с одной стороны, направлены на уничтожение сорняков и улучшение воздушных свойств почвы, с другой — это действенная мера уменьшения испарения влаги из почвы.

Для накопления запасов влаги в почве и обеспечения отличного водного режима почв хорошим подспорьем является зимнее снегозадержание. Это важное и легко выполнимое в условиях приусадебного хозяйства мероприятие. Снег можно задержать, поставив на ребро вырезанные из плотного снега плитки, разложив в саду ветки деревьев, сосновый лапник.

Однако на некоторых участках, наоборот, приходится бороться с избытком влаги. Как правило, на участках с близким расположением грунтовых вод. Если в середине лета грунтовые воды находятся в 2–2,5 метра от поверхности земли, то на таких участках очень проблематично выращивание таких плодовых культур, как яблоня, груша, слива, древовидные вишни.

Например, с годами корневая система взрослой яблони может достигать глубины до 4 метров, и она, достигнув горизонта грунтовых вод, начинает загнивать. Гниение корней поднимается все выше и выше, и с годами дерево чахнет, погибает. Чем выше находятся грунтовые воды, тем труднее на таком участке создать плодовый сад. А в некоторых случаях это совершенно невозможно. Чтобы избавиться от излишней влаги, по краям таких участков приходится копать дренажные канавы.

Виды удобрений, их классификация, применение, фото

Растения получают нужные им для роста и развития вещества из воды, воздуха и грунта. Основные элементы их питания: вода, углерод, калий, кальций, азот, медь, фосфор, молибден, цинк, сера, железо, марганец. Все эти составные части, кроме воды и углерода, относятся к группе неорганических минеральных удобрений.

Виды минеральных подкормок

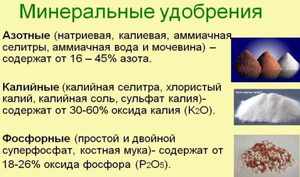

Группа минеральных удобрений подразделяется на простые (односторонние) и комплексные:

- Простые имеют в своем составе только один элемент – азот или фосфор;

- Комплексные минеральные удобрения содержат два или более компонентов.

Любое растение осуществляет синтез неорганических веществ в органические. При этом, не все получают достаточное количество естественных минеральных компонентов.

Справка! Растениям, посаженным на огороде с глинистой почвой, для развития и роста не хватает марганца и железа, песчаный грунт недостаточно насыщен азотом и калием.

Для подкормки садовых и огородных культур используются разнообразные минеральные подкормки, при их выборе следует учитывать тип почвы. В статье представлено описание наиболее популярных видов, необходимая дозировка не указывается, поскольку данная информация индивидуальна, и содержится на упаковке.

Азотные удобрения

Главным составным элементом азотных подкормок является азот. Его использование будет способствовать развитию надземной части растения. Производятся азотные удобрения в 4х видах.

Нитратная форма. Представляет собой смесь натриевой и кальциевой селитры, в которую в виде кислоты добавлен азот, данный состав легко разводится в воде. Селитра применяется в качестве подкормки, вносить средство необходимо в осенние или весенние месяцы в маленьких дозах. Передозировка составом приводит к накоплению в плодах нитратов, вредных для человека. Рекомендуется применять селитру для окисленных грунтов и для подкормки растений с минимальным вегетационным периодом, таким как: укроп, салат, редис, петрушка.

Нитратная форма. Представляет собой смесь натриевой и кальциевой селитры, в которую в виде кислоты добавлен азот, данный состав легко разводится в воде. Селитра применяется в качестве подкормки, вносить средство необходимо в осенние или весенние месяцы в маленьких дозах. Передозировка составом приводит к накоплению в плодах нитратов, вредных для человека. Рекомендуется применять селитру для окисленных грунтов и для подкормки растений с минимальным вегетационным периодом, таким как: укроп, салат, редис, петрушка.- Аммонийная форма – главным компонентом данной разновидности является сульфат аммония, в котором ионы аммония находятся в «свободном парении». Состав вносят на участок осенью, поскольку средство плохо растворяется в грунте, который необходимо раскислять. Подходит данное средство для подкормки растений с длительным вегетационным периодом, таким как: лук, помидоры, огурцы.

Внимание! Сульфат аммония – физиологически кислое средство, поэтому на 1 кг необходимо вносить 1,3 кг извести.

- Амидная форма (мочевина). Наиболее концентрированная разновидность азотных составов, которая преобразуется в почве в углекислый аммоний, являющийся незаменимым компонентом в формировании хорошего урожая. Вносить подкормку необходимо непосредственно под корень растения, в грунт во время рыхления или при поливе, добавляя смесь в жидкость. Данный вид относится к физиологически кислым удобрениям, поэтому почву рекомендуется раскислять известью, взятой в пропорции 2 кг извести на 1 кг мочевины.

- Аммонийно-нитратная форма (аммиачная селитра). Выпускается в виде аммиачной селитры, которая относится к физиологически кислым средствам для подкормки, часть вещества легко перемещается в почве, а другая обладает замедленным действием. Используется состав для подкормки зерновых растений, картофеля и свеклы. В сочетании с фосфором и калием эффективность состава повышается. Подкормку необходимо осуществлять в несколько этапов, тщательно следуя инструкции по применению на упаковке. Передозировка составом может впоследствии негативно сказаться на здоровье человека.

Фосфорные удобрения

Ускорить появление завязей и цветов растений можно с помощью фосфорных составов. Фосфор, чаще всего, закладывается в грунт во время осенней или весенней перекопки. Средство практически не растворяется в воде и достигает корней только через 1,5 – 2 месяца после полива.

К самым популярным разновидностям фосфорных удобрений относятся:

простой суперфосфат – прекрасно растворяется в воде, содержит гипс и серу, а также 14-20% фосфора, используется для всех типов грунтов. Применяется смесь в качестве подкормки, при высадке рассады засыпается в лунки и ряды. Вносится удобрение под кустарники и плодовые деревья;

простой суперфосфат – прекрасно растворяется в воде, содержит гипс и серу, а также 14-20% фосфора, используется для всех типов грунтов. Применяется смесь в качестве подкормки, при высадке рассады засыпается в лунки и ряды. Вносится удобрение под кустарники и плодовые деревья;- двойной суперфосфат – концентрация серы и фосфора в данном составе от 45 до 50%, удобрение хорошо растворяется в воде и применяется для подкормки кустарников и плодовых деревьев;

- фосфоритная мука – удобрение плохо растворяется в воде и содержит 25% фосфора. Вносится только на окисленные участки, поскольку фосфор доступен растениям только под действием кислоты. Превышение дозировки данного состава, обеспечит растения необходимым количеством данного вещества на несколько лет вперед.

Калийные удобрения

Калий оказывает положительное влияние на объем урожайности, повышение устойчивости к распространению болезней, улучшение вкусовых качеств и увеличение срока хранения. Использовать в чистом виде калийные смеси не рекомендуется, лучше всего комбинировать их с какими-либо микроэлементами, например: азотом, фосфором, медью, цинком.

Калий оказывает положительное влияние на объем урожайности, повышение устойчивости к распространению болезней, улучшение вкусовых качеств и увеличение срока хранения. Использовать в чистом виде калийные смеси не рекомендуется, лучше всего комбинировать их с какими-либо микроэлементами, например: азотом, фосфором, медью, цинком.

Калийные составы можно легко растворить в воде, к наиболее распространенным составам относятся:

- хлористый калий – натуральная, природная подкормка для растений, получаемая из калийных руд. Одним из компонентов средства является богатый ценными элементами хлор, который также, может оказывать негативное воздействие на некоторые садовые культуры. По этой причине, вносить хлористый калий рекомендуется на почву в осенние месяцы, для того, чтобы к моменту посадки растений вредные вещества исчезли. Хорошо подходит такая подкормка для картофеля, ячменя, гречихи, свеклы и некоторых зерновых культур;

- калийная соль – действие данного состава, содержащего хлористый калий, сильвинит, каинит, аналогично удобрению почвы хлористым калием. Вносить данный состав в грунт лучше всего осенью;

- сернокислый калий – подкормка таким удобрением оказывает прекрасное воздействие на представителей любой садовой культуры, особенно восприимчивы к нему корнеплоды. Вносить данный состав можно в почву или использовать в качестве подкормки. Сернокислый калий прекрасно сочетается с микро- и макроудобрениями, кроме тех, которые содержат кальций.

Комплексные минеральные удобрения

В состав группы комплексных минеральных удобрений, входят:

аммофос – основными компонентами средства являются азот 52% и фосфор 12%. Аммофос не содержит хлора и нитратов. Состав подойдет для подкормки любых видов овощных и плодово-ягодных культур;

аммофос – основными компонентами средства являются азот 52% и фосфор 12%. Аммофос не содержит хлора и нитратов. Состав подойдет для подкормки любых видов овощных и плодово-ягодных культур;- диаммофоска – гранулированный состав, содержащий азот 10%, фосфор 26%, калий 26% и другие микроэлементы, такие как: кальций, железо, цинк, магний, сера. Богатый состав увеличивает агрономическую ценность данного вещества. Диаммофоска подходит для всех культурных растений;

- нитроаммофоска – средство, прекрасно подходящее для подкормки растений. Применяется на любых типах почв и практически для всех разновидностей растений. Основные элементы в составе смеси для подкормки: азот 16%, фосфор 16%, калий 16% и сера.

- нитрофоска — средство применяется в качестве основной подкормки и содержит азот 11%, фосфор 10% и калий 11%. Применять раствор можно для подкормки всех растений. Рекомендуется осенью проводить удобрение на тяжелых почвах и вносить весной на легких.

Микроудобрения

К группе микроудобрений относятся смеси, богатые различными микроэлементами, такими как: цинк, йод, марганец, молибден, бор, медь.

Применение удобрений необходимо для улучшения состава почвы. Например, торфяной грунт содержит небольшое количество меди, а молибдена не хватает древесно-подзолистым почвам. Составными элементами таких удобрений часто являются симуляторы роста и органические вещества. Наиболее популярные микроудобрения: «Апион», «Экост-1», «Терраком-тем».

Совет! Микроудобрения подходят для обработки посевного материала, для проведения данной процедуры необходимо точно соблюдать дозировку. Впоследствии семена отличаются устойчивостью к вирусам и болезням, высокой урожайностью.

Нормы внесения минеральных удобрений

Доза средства, которая вносится в почву, зависит от типа грунта и процента, содержащегося в составе действующего вещества. Для скорейшего осуществления работ по обработке растений, можно использовать специальный разбрызгиватель.

Нормы внесения минеральных удобрений

Проводить подкормку следует ежегодно. Денежные вложения и затраченные на составы для подкормки почвы силы окупятся осенью хорошим урожаем.

Заключение

Большое количество удобрений разных видов, которые можно купить в специализированных магазинах, производятся и применяются для повышения урожайности, улучшения роста и развития растения.

Посмотрите видео! Весенние минеральные удобрения

Минеральные удобрения

Не всегда есть возможность купить, сделать или использовать органическое удобрение. В таких случаях обычно применяют минеральные вещества. По эффективности они не уступают органике, а благодаря обилию видов можно подобрать препарат для определенной культуры в тот или иной период ее развития без особых проблем. Итак, какие бывают минеральные удобрения и как их использовать?

Что такое минеральные удобрения?

Внесение минеральных удобрений

Минеральные удобрения – это препараты, состоящие их полезных элементов, которые необходимы огородным культурам для нормального развития и созревания урожая. В народе такие препараты называют химическими, хотя не совсем так. При их производстве используют природные минералы, добываемые промышленным методом. Допустима лишь незначительная доля искусственных добавок.

Минеральные удобрения сегодня пользуются даже большей популярностью, чем органические. И тому есть много причин.

- Низкая стоимость. Цена на минералы незначительная, в сравнении с органикой.

- Для обработки обычно используют небольшие дозы препарата. Это позволяет купить маленький пакетик вещества, а не целую машину заказывать, как в случае с перегноем, чтобы удобрить землю.

- Достать минеральное удобрение не трудно. Они продаются в любом садоводческом магазине, на рынках и в интернете подобных предложений по продаже более чем достаточно!

- Минеральные удобрения легко подбираются под определенный тип почвы, культуры и фазу их вегетации.

По эффективности минералы ничем не уступают органике, если правильно их использовать. Но очень важно соблюдать концентрацию при разведении вещества, потому что обилие подобного препарата способно навредить, или даже полностью сжечь удобренные растения!

Виды минеральных удобрений

Удобрения минеральные могут содержать 1, 2, 3 или более основных веществ в составе. Основные элементы – азот, калий и фосфор. Хотя бы один из этих элементов есть в любом из минеральных подкормок. Вспомогательными компонентами являются: сера, марганец, магний, кальций и другие важные минералы.

Минеральные удобрения фото

Существует всего четыре основных вида, которые можно найти в любом садоводческом магазине.

- Азотные вещества, которые состоят преимущественно из азота.

- Фосфорные минеральные удобрения делаются из фосфора и могут содержать некоторые другие элементы.

- Калийные препараты включают соли калия и микродобавки.

- Комплексы – сочетают много компонентов в равных или различных долях.

Именно комплексы минеральных удобрений применяются огородниками чаще всего, ведь они позволяют восполнить не только один конкретный минерал, но сразу несколько.

Азотные удобрения

Фото азотное удобрение

Удобрения на основе азота обычно используются ранней весной. Ведь именно азот необходим для того, чтобы на культурах появлялось много здоровой зелени. Кроме того, это вещество способствуют быстрее появляться росткам во время посева семян.

Самые распространенные виды азотных удобрений: «мочевина», «сульфат аммония», «аммиачная вода», «натриевая селитра», «аммиачная селитра», «кальциевая сера». Нормы внесения азотных препаратов зависят от периода года, а также типа культур. Подробная инструкция всегда указывается на этикетке пакетика с удобрением.

Активнее всего на недостаток азота в почве реагируют клубника, яблоня, помидоры, картофель и огурцы. Если азота в земле не хватает, они могут начать терять окрас листьев, остановиться в росте, листочки не дорастут до нормальных размеров. В том или ином случае используется определенный вид удобрения. Например, селитра повышает рост свеклы, мочевина подкисляет землю, аммиачная селитра ускоряет рост томатов, огурцов, капусты и зелени.

Калийные удобрения

Калийные удобрения преимущественно содержат калийную соль. Другие добавки если и имеются, то в минимальных количествах. Рекомендуются калийные удобрения для песчаных участков, хотя в принципе они применимы для любого грунта.

Удобрение калий хлористый фото

- «Сернокислый калий» («сульфат калия») годится для использования в любое время года и для любых культур. Он довольно безопасен, и все же разводить нужно только по инструкции. Нормы внесения – до 30 г на квадратный метр, хотя количество зависит от грунта или культуры, которую нужно подкормить.

- «Хлористый калий» содержит хлор и это главный его недостаток. Вносят его обычно под зиму, чтобы за холодный период хлор выветрился, и в почве осталось только полезное удобрение. Стоит также отметить, что этот вид минералов не применяют на кислой земле, потому что кислотность только повысится после него. На квадрат участка вносят примерно 25 г удобрения. Но более подробные нормы можно прочесть на этикетке.

Корнеплоды и злаковые лучше всего отзываются на внесение калия в качестве подкормки. Но необходимо это вещество для любых плодовых и ягодных культур!

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения содержат в первую очередь именно фосфор (не меньше 20%). Его получают из апатитов и фосфоритов, содержащихся в природе. Фосфорные препараты могут использоваться на любом типе грунта. Некоторые используют их под зиму, другие весной и летом.

На фото фосфорные удобрения

Из известных фосфорных минеральных удобрений стоит назвать:

- «Суперфосфат» – популярный препарат, широко используемый для кустарников, деревьев, овощных и ягодных культур.

- «Двойной суперфосфат» считается даже лучше суперфосфата. Он не содержит в составе CaSO4, который для культур практически бесполезен, имеет практически двойную норму фосфора и потому расходуется намного экономичней.

- «Фосфоритовая мука» – простой, доступный вид удобрения фосфорного. Используется всегда на кислой земле, потому как может снижать кислотность. Может применяться для любых культур и в любой период их развития.

Нормы внесения удобрения всегда указываются на упаковке. Отступать от предложенных концентраций не рекомендуется, тем более, если удобряется не земля на зиму, а растения, в период развития. Обилие фосфорного удобрения может привести к появлению ожогов на корешках или стебле.

Комплексные удобрения

Подкормки, составляющиеся из нескольких основных элементов, называются комплексными. Производители делают двойные (азотно-калиевые, калийно-фосфорные и азотно-фосфорные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные) комплексные подкормки. Но какие же их них имеют высокую экономичность и эффективность?

Внесение комплексных минеральных удобрений

- «Азофоска» – гранулированный, не токсичный препарат. Содержит азот, фосфор и калий. Чаще всего применяется для повышения плодородности земли или силы роста той, или иной культуры. Хранится очень долго.

- «Нитрофоска» – простое вещество, которое содержит азот, калий и фосфор.

- «Аммофос» – фосфорно-азотное вещество в соотношении 52:12 соответственно. Этот вид быстро усваивается разными растениями.

- NPK (азотно-фосфорно-калийная подкормка) выпускается в виде мелких гранул. Это сложное комплексное вещество, годное для разных растений в любой период развития. Оно быстро усваивается, является действенным и экономичным.

- «Нитроаммофоска» универсальное удобрение. В нем много азота, калия, фосфора, а также серы.

- «Диаммофос» – фосфорно-азотное удобрение в пропорции 20:51. Быстро расщепляется в воде, годится в любой период развития растений. Практически не содержит примесей.

Применение минеральных удобрений

Всевозможные минеральные подкормки применяют для удобрения земли (под зиму или до начала посадки) и как весенне-летнюю подкормку различных садовых растений. В каждом отдельном случае применения есть свои нюансы, но есть и общие принципы, которых стоит придерживаться.

Применение минеральных удобрений – залог дальнейшего увеличения урожайности

- Только свежее удобрение может принести пользу растениям. Если срок годности уже вышел, пакетик с препаратом нужно выбросить. Его использование может навредить почве или культурам.

- Используют минеральные удобрения строго по инструкции. В зависимости от культур, для которых они используются, периода вегетации, дозировки могут значительно отличаться.

- Хранить удобрения рекомендуется в герметичной упаковке, тем более те, что содержат азот, ведь этот элемент отличается летучестью.

- Разводят удобрения в емкости, специально для этого отведенной. Нельзя из чашек или тарелок, где были химикаты затем, пусть и после мытья, употреблять пищу – это очень опасно!

- Если удобрения используются для улучшения качества почвы, стоит для начала выяснить, какой у земли состав, кислотность. Таким образом, можно избежать ошибок и действительно улучшить, а не ухудшить состав почвы, ведь многие удобрения землю закисляют, а другие могут повысить не в меру количество определенного элемента – это тоже не хорошо.

- Иногда, если удобрения долго не использовали, они могут слежаться, взяться одним комком. Такой препарат использовать можно, если срок годности не вышел, но перед этим стоит размять его, чтобы он был сыпучим.

- Гранулированные удобрения считаются наиболее практичными и легкими в применении. Вносятся под перекопку, в сухом виде, отлично питают почву и растения, которые затем в нее сажают.

- Иногда минеральные вещества мешают с органическими. В этом нет ничего плохого, но в таком случае необходимо уменьшить дозу минералов минимум в 2 раза.

- Минеральные подкормки обычно вносят под корень. Лишь в некоторых случаях допускается опрыскивание поверх зеленой массы. Это нужно учитывать и использовать то или иное удобрение правильно. Если поливать растения минералами сверху из лейки, вся зеленая часть может сгореть уже через несколько часов!

- Специалисты рекомендуют чередовать минеральные удобрения, используемые для повышения плодородности земли.

Применение минеральных удобрений обычно не вызывает трудностей. С ними просто работать, эффективность высока, главное соблюдать правила безопасности, дозировку и метод внесения средства в том или ином случае.

В чем особенности комплексных минеральных удобрений?

Для выращивания различных культур в огороде и в саду необходимы удобрения, но, как правило, на них уходит масса средств. Минеральные комплексные вещества решают проблему. За невысокую стоимость они позволяют:

Спектр действия комплексных удобрений

- улучшить урожайность;

- повысить сопротивляемость растений к переменам климата;

- повышают иммунитет культур;

- улучшают вкус, аромат и внешний вид получаемого продукта.

Такой широкий спектр действия достигается за счет того, что в составе таких туков несколько основных компонентов, каждый из которых отвечает за ту или иную функцию. Калий, например, ускоряет появления всходов, влияет на качество стебля, фосфор влияет на развитие подземной части культуры и плодов. Кроме этих элементов удобрения также содержат: магний, железо, серу, цинк, марганец, бор, медь, азот в разных количествах – то есть огромный спектр полезных веществ, которые так ли иначе положительно влияют на культуру.

Какие виды существуют?

Существует две классификации минеральных комплексных удобрений. Ниже приведены эти классификации, а в скобках указаны и сами вещества к ним относящиеся.

Схема комплексных удобрений

В зависимости от состава:

- двойные имеют 2 основных компонента – азотно-калийные, азотно-фосфорные или фосфорно-калийные (Аммофос, Азотофосфат, Диаммонийфосфат, Нитрофосфат, Нитрат калия, Аммофосфат);

- тройные имеют 3 основных вещества в составе, их также называют азотно-фосфорно-калийные (Нитрофоска, Аммофоска, Диаммофоска, Азофоска).

По методу производства:

- смешанные получают путем смешивания готовых гранулированных компонентов;

- комбинированные или сложно-смешанные (Полифосфат калия, Кристалин, Карбоаммофос, Полифосфат мочевины, Суперфоска, Нитроаммофоска, Метафосфат кальция, Метафосфат калия, Метафосфат аммония, Полифосфат аммония);

- сложные (Аммофос, Нитрофос, Калийная селитра, Нитрофоска, Магний-аммоний-фосфат).

Самые лучшие минеральные удобрения

Комплексные минеральные удобрения бывают разных видов, но не все они имеют лучший эффект (если сравнивать между ними) и уж тем более не все имеются в каждом специализированном магазине. Наиболее популярные средства считаются и наиболее действенными – они проверены на практике не одного огородника и рекомендованы к употреблению. Их же можно найти повсеместно, так как спрос на них очень большой.

Самые лучшие минеральные удобрения

- Аммофос – тук двойного типа (азота 12%, фосфора 52%). Продается в пачках, гранулированный, гранулы очень быстро растворяются в воде, используется для всех видов земли. В веществе нет нитратов или хлора. Используется как основное удобрение или подкормка в период вегетации культур. Увеличивает стойкость культур, уменьшает время развития и достижения спелости плодов, продлевает время их лежкости. Применяется для всех окультуренных растений.

- Диаммофоска содержит 10% азота и по 26% калия и фосфора. В состав также входит магний, медь, сера, цинк, кальций, железо, марганец и кремний. Гранулированная, хорошо растворяется. Используется на протяжении полного времени вегетации на наименее плодородных землях, но в принципе может использоваться для хорошей земли чтобы повысить качество культур. Но при этом может значительно отличаться концентрация средства. Для парников и теплиц нужно 40-50 г/м. кв., для неокультуренной земли – 25-30 г/м. кв. и для окультуренной почвы – 15-20 г/м. кв.

- Аммофоска содержит по 15% фосфора, калия и азота. В веществе имеется также сера и магний. Применяется для разных почв. Создает благоприятные условия для быстрого роста, повышает сопротивляемость растения к разным погодным условиям, количество получаемого урожая и срок его хранения, улучшает вкус собираемого продукта и внешний вид цветов. Используется при высадке растений, в качестве основного удобрения и подкормки.

- Нитрофоска имеет в составе по 11% азота и калия, а также 10% фосфора. Применяется для любой земли и растений. Рекомендуемая норма в среднем – 75 г/м. кв. Растворяется в воде без проблем, но образует осадок. Провоцирует активный рост любой культуры.

- Азофоска (нитроаммофоска) содержит по 16% азота, фосфора (легкоусвояемого), калия и 2% серы. Продается в гранулах. Вносить в сухом виде лучше осенью для обновления почвы или же летом в качестве подкормки, но уже в растворенном.

Комплексные минеральные удобрения всегда используются согласно составу и нормам, указанным на упаковке. Их эффективность порой намного выше, чем в случае применения органических веществ, поэтому повышенное количество может сжечь культуру или ухудшить состав почвы.

Минеральные удобрения: виды и правила внесения

Что такое минеральные удобрения

Все удобрения делятся, вцелом, надве больших группы— органические инеорганические (ихвторое название— минеральные). Вэтой статье речь пойдет именно оминеральных удобрениях.

Чтоже это такое? Как следует изназвания, минеральные удобрения— это вещества, содержащие всвоем составе разнообразные химические элементы, которые необходимы для нормального роста растений.

Именно поэтому ихтакже называют витаминами плодородия, так как без них невозможно иметь здоровый сад иогород схорошим урожаем.

Азотсодержащие удобрения

Две самые распространенные азотсодержащие подкормки— аммиачная селитра икарбамид (по-другому называемая мочевиной).

Аммиачная селитра содержит порядка35% азота. При использовании необходимо учитывать, что селитра немного подкисляет почву, поэтому накислых почвах еенужно использовать состорожностью.

Вмочевине азота еще больше— около46%, ноего особенность втом, что оннаходится вамидной форме, которая плохо усваивается растениями. Степень усвоения сильно зависит оттемпературы окружающей среды— чем она выше, тем быстрее идут химические реакции, врезультате которых азот становится доступен для растений.

Наиболее требовательны сподкормке азотом:

- капуста,

- огурцы,

- вишня,

- слива,

- земляника,

- морковь.

Как можно определить, что вашим зеленым питомцам насадовом участке нехватает азота? Очень хорошо это видно полистьям, особенно молодым. Они становятся мелкими, светлыми, начинают желтеть. Стебли истончаются, перестают ветвиться, замедляется ихрост.

Если вызаметили эти признаки— нужно срочно подкормить ваши посадки азотными удобрениями.

Калийные подкормки

Несмотря нато, что впочвах содержится много калия посоставу, около98% его находятся вформе, недоступной для усваивания растениями. Именно поэтому необходимо внесение калий содержащих веществ, так как растения потребляют этот элемент вбольших количествах, без него невозможен ихнормальный рост иразвитие.

Наиболее часто применяются: сульфат калия, хлористый калий, сульфат калия-магния (еще называют калимагнезия), атакже древесная зола.

Больше всего калий требуется:

- капусте;

- картофелю;

- томатам;

- баклажанам;

- яблоням;

- сливе;

- малине.

Признаки недостатка этого химического элемента: снижается морозоустойчивость, начинаются частые болезни иповреждения вредителями, уменьшение урожайности, ухудшение декоративных качеств.

Основные правила использования минеральных удобрений

Очень часто отдачников исадоводов можно услышать: «Янебуду пользоваться удобрениями! Никчему мне всякая химия!». Это неправильно. Увы, без использования удобрений весьма проблематично получить достойный урожай исохранить здоровье растений ихорошее состояние почвы надолгие годы.

Весь вопрос в грамотном использовании того, что нам предлагает химическая промышленность. Недобросовестные производители ипродавцы, нацеленные навысокие прибыли, используют «химикаты» вогромных количествах, нонам-то ведь нужна неприбыль, аздоровый сад-огород ихороший урожай. Абез постоянной (иправильной) подкормки растений это невозможно.

Отдавая растениям свои питательные элементы, почва постоянно истощается (это также называют «утомляемость почвы»), неполучая ихпополнения. Витоге современем растения начинают болеть, неполучая достаточного количества «еды», становятся слабыми, больными, урожайность снижается.

Да, частично эту проблему можно решить, используя органические подкормки (самая распространенная— навоз), новихиспользовании есть много нюансов. Например, они несразу становятся пригодными для поглощения растениями, так как вних питательные вещества находятся внедоступной химической форме. Должно пройти достаточно длительное время, прежде чем микроорганизмы, содержащиеся впочве, разложат эти сложные молекулы наихсоставляющие, сделав их«съедобными» для растений.

Чтоже касается минеральных (неорганических) удобрений, тоони уже готовы кнепосредственному употреблению, все вещества вних находятся влегкодоступной форме исразуже поглощаются растениями изпочвы. Главное— правильно ихвносить.

Итак, давайте разберемся сосновными правилами применения неорганических удобрений для подкормки вашего садового участка.

Подкормка минеральными удобрениями

Если вы внимательно приглядитесь к упаковке удобрения, то увидите, что на ней написано содержание действующего вещества, например, на аммиачной селитре может быть написано: «Содержание азота — 35%». Это означает, что 100 г этого вещества содержит 35 г азота.

Как рассчитать, сколько взять удобрения, если, кпримеру, выпрочитали, что вам необходимо внести 20г азота на1квадратный метр почвы?