Гастрит

Почему он возникает

Чтобы понять, чем можно помочь желудку при хроническом гастрите, рассмотрим несколько фактов из анатомии и физиологии желудка.

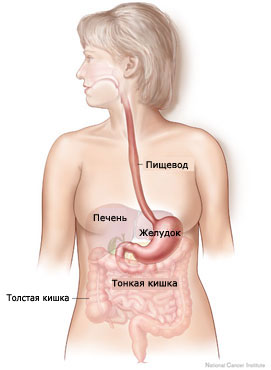

|

| Схема пищеварительного тракта Источник рисунка (с изменениями) — www.cancer.gov |

Желудок – это полый мешок объемом всего 80 мл. Когда в него поступает пища, он может увеличиться в 50 раз до 4 литров. Внутренний слой стенки желудка, который контактирует с пищей, называется слизистой оболочкой. Толщина ее составляет всего 0,5 — 2,5 мм. Для увеличения площади соприкосновения слизистая оболочка образует многочисленные складки.

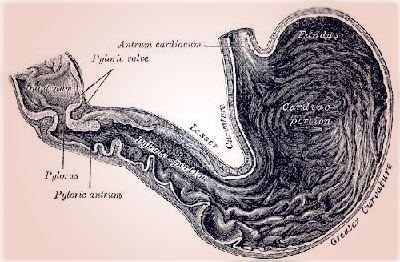

|

| Складки слизистой оболочки желудка Источник рисунка: ru.wikipedia.org |

Механическая функция желудка впечатляет. Cложно скоординированные движения и сокращения стенки желудка измельчают твердые компоненты пищи до частичек размером менее 0,25 мм. Другими словами, когда мы едим наспех и заглатываем пищу недостаточно прожеванной, перетирает все это слизистая оболочка желудка.

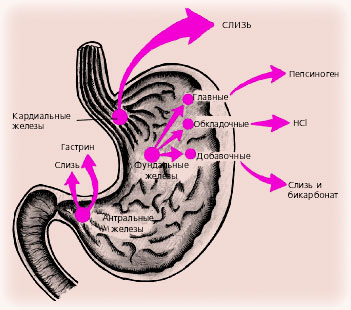

Химическая функция желудка удивляет еще больше. В сутки железы слизистой оболочки выделяют 2-3 литра желудочного сока. Он содержит прежде всего соляную кислоту и фермент пепсиноген. Пепсиноген под влиянием соляной кислоты в полости желудка превращается в активную форму – пепсин.

|

| Железы желудка активно работают Источник рисунка: medbook.medicina.ru |

Вдумайтесь: в год через желудок проходит около полутонны разнообразной пищи. Продукты питания отнюдь не стерильны. Вместе с ними поступает огромное количество микробов, вирусов, паразитов, токсинов и аллергенов. Благодаря сверхагрессивной среде в желудке пища под влиянием соляной кислоты обеззараживается, а в результате действия фермента пепсина крупные и прочные белковые молекулы животного и растительного происхождения расщепляются на мелкие фрагменты.

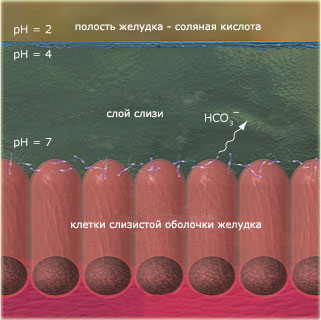

Простой вопрос. Как в таких чудовищно экстремальных условиях не повреждается сама слизистая оболочка желудка? Почему 100% людей не имеют гастритов? Оказывается, клетки слизистой оболочки постоянно выделяют слизь и щелочь (бикарбонат).

|

| Клетки слизистой оболочки желудка, укутанные слоем слизи Источник рисунка (с изменениями): www.science.org.au |

Благодаря защитному слою слизи имеет место следующая ситуация: в полости желудка среда резко кислая (pH составляет 2,0), а под слизью, которой укутаны клетки, среда нейтральная (pH составляет 7,0).

При нарушении защитного барьера слизистая оболочка под действием соляной кислоты и пепсина повреждается. Клетки слизистой оболочки гибнут, в стенке желудка развивается хроническое воспаление (хронический гастрит).

|

| Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка в месте перехода в 12-перстную кишку Источник рисунка: jkms.kams.or.kr |

Нарушению защитных свойств слизистой оболочки и развитию гастрита способствуют грубая и острая пища, курение, прием алкоголя, нестероидные противовоспалительные препараты (типа аспирина, индометацина), желчные кислоты, попадающие в желудок из кишечника. Одним из самых главных и распространенных агрессивных факторов является бактерия Helibacter pylori, — способная выжить в кислой среде желудка. Поэтому очень много людей (по различным оценкам от 20 до 50% взрослого населения) страдают хроническими гастритами.

Желудок – это начало пищеварительного тракта, он запускает и организует процессы переваривания и усвоения пищи. Когда он плохо справляется со своими обязанностями, срабатывает принцип домино. Одна костяшка падает и опрокидывает все другие. При хроническом гастрите. пищеварение нарушается и в кишечнике.

Типы хронических гастритов

Сиднейская классификация хронических гастритов, принятая Международным конгрессом гастроэнтерологов в Австралии в 1990 г выделяет три основных типа: тип А – аутоиммунный хронический гастрит; тип В — гелибактерный хронический гастрит; тип С — хронический гастрит: рефлюкс-гастрит.

Однако все типы гастритов объединяет одно. Это хроническое воспаление желудка, вызывающее атрофию слизистой оболочки и постепенное угасание ее работы.

Хронический гастрит – это сложная проблема, требующая хорошей диагностики и комплексного лечения, в том числе и применения антибиотиков для устранения Helibacter pylori. По этой теме, например, можно сослаться на добротный обзор профессора А.А. Хренова «Хронический гастрит».

Ортомолекулярный подход

В данном очерке хотелось бы рассказать о поддержке желудка при хроническом гастрите с позиций ортомолекулярной медицины.

В данном очерке хотелось бы рассказать о поддержке желудка при хроническом гастрите с позиций ортомолекулярной медицины.

«ОРТО» в переводе с греческого означает «норма», «правильный». Девиз ортомолекулярной медицины гласит: «правильные молекулы» в «правильных количествах» в «правильное время». «Правильные» или «ортомолекулы» — это те биологически активные вещества (БАВ), которые необходимы для питания клеток. Больные органы часто нуждаются в повышенных («правильных») количествах БАВ для своего питания. Кстати, «атрофия» в переводе с греческого означает дословно «дефицит питания». Если процесс атрофии больного органа не зашел необратимо далеко, восполнение дефицита питания клеток ведет к восстановлению структуры и функции органа.

Итак, чем питаются клетки слизистой оболочки желудка? Разумеется, им нужно многое. Но есть одно вещество, в котором они особенно нуждаются. Это аминокислота глутамин.

Ценность глутамина

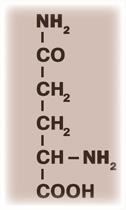

Глутамин — одна из 20 строительных аминокислот нашего организма.

Из-за особенностей своей молекулы глутамин является главным поставщиком азота и углерода для построения белков и нуклеиновых кислот.

Если для клеток мозга главным источником энергии является глюкоза, то для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта эту роль выполняет глутамин.

Заметим, что клетки слизистой оболочки желудка очень мало синтезируют собственного глутамина. Им не хватает специального фермента – глутамин-синтетазы. Поэтому для построения белков и других молекул им постоянно требуется поступление глутамина из кровотока.

Итак, глутамин для слизистой оболочки желудка является главным поставщиком энергии и строительным материалом. Значение глутамина для клеток слизистой оболочки особенно велико, потому что они размножаются с ошеломляющей скоростью. Каждые 3 дня одно поколение сменяется другим.

Но этим достоинства глутамина не исчерпываются. Новейшие исследования обнаружили:

- Глутамин подавляет воспалительные процессы в слизистой желудочно-кишечного тракта (1,2)

- Глутамин защищает клетки слизистой оболочки желудка от гибели в результате ядовитого действия аммиака, который выделяют бактерии Helibacter pylori (3)

- Глутамин усиливает иммунный барьер слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и препятствует проникновению через нее микроорганизмов (4).

В одном из исследований, проведенных еще в 1957 г. в Техасе, США, было показано на примере 24 пациентов, что прием 400 мг глутамина 4 раза в сутки приводил к стойкому улучшению или заживлению слизистой оболочки (радиографическая оценка) в течение 2-4 недель (5).

Вот почему глутамин — это, возможно, первое, в чем нуждается поврежденная и воспаленная слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта при хроническом гастрите. Вот почему глутамин является основой аминокислотно-растительного комплекса ОРТО МУКОЗА, призванного сыграть важную роль в оздоровлении желудочно-кишечного тракта.

Почему ОРТО МУКОЗА?

Первое слово означает ортомолекулярную идеологию, с позиций которой разработан комплекс.

Второе слово в названии связано с тем, что слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта по-латыни пишется «mucosa», что по-русски звучит как «мукоза».

Принципиально важно заметить, что ОРТО МУКОЗА является аминокислотно-растительным комплексом. Ведь одного глутамина мало. Поэтому в состав ОРТО МУКОЗЫ входят экстракты чаги, босвеллии, ромашки, подорожника, тысячелистника и алоэ вера.

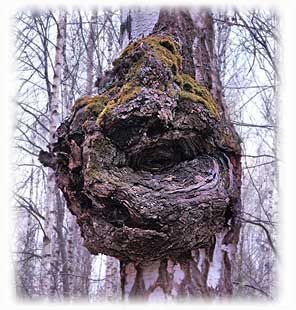

Чага березовая – Inonotus obliquus Fr.

Многие видели темные наросты этого гриба на стволах берез. Медленно, год за годом, чага забирает мощь большого дерева и концентрирует в себе огромную лекарственную силу. В 20 веке чага подвергается интенсивным исследованиям в России, Финляндии, Польше. В последние годы березовый гриб находится под пристальным вниманием специалистов из Южной Кореи. Возможно, самый замечательный эффект чаги заключается в ее способности нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта при гастрите, язвенной болезни и других расстройствах. Чага обладает ранозаживляющим эффектом, восстанавливает повреждения слизистой оболочки, обращает вспять воспаление и уменьшает боль, устраняя спазмы. Поэтому сухой концентрированный экстракт чаги занимает важное место в составе ОРТО МУКОЗЫ.

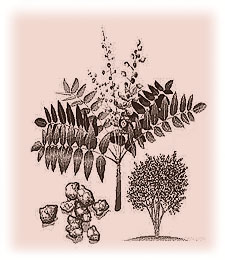

Босвеллия

Босвелия индийская — Boswellia serrata L.

Босвелия — дерево, произрастающее в Индии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В 20 веке было обнаружено, что смола босвелии содержит босвеллиевые кислоты, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Они блокируют синтез лейкотриенов — веществ, вызывающих воспаление. В ряде исследований была не только подтверждена эффективность экстракта босвеллии при воспалении суставов, но и показана его действенность при бронхиальной астме и, самое главное, при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как хронический колит, язвенный колит и болезнь Крона. Сегодня босвелия считается одним из самых перспективных борцов с воспалением в мире растений. Поэтому для борьбы с гастритом экстракт босвеллии включен в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Ромашка

Ромашка аптечная — Matricaria chamomilla L.

Это одно из самых древних целебных растений. Испытание временем выдержали четыре главных эффекта ромашки. Это способность устранять спазмы желудка и кишечника, уменьшать воспаление, оказывать помощь при метеоризме (ветрогонный эффект) и успокаивать. Благодаря этому ромашка верно служит при гастритах и колитах, язвенной болезни. Экстракт ромашки занимает достойное место в составе ОРТО МУКОЗЫ.

Подорожник

Подoрожник большой — Plantago major L.

Обернуть листом подорожника порезанный палец — для многих это одно из воспоминаний детства. Авиценна указывал, что подорожник «чрезвычайно хорош для язв» и способствует заживлению как свежих, так и застарелых повреждений. Ранозаживляющее действие подорожника хорошо передает одно из его народных названий — «чирьевая трава». Практической медициной установлено, что экстракт листьев подорожника не только оказывает ранозаживляющее действие, но и уменьшает процессы воспаления, снимает спазмы желудочно-кишечного тракта. Гастриты и язвенная болезнь — традиционная область применения экстракта подорожника. Поэтому экстракт листьев подорожника вошел в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Тысячелистник

Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefollium L.

Латинское название этого растения «ахиллея открытая» связано с преданием о том, что Ахилл, герой Троянской войны, использовал его для быстрого заживления своих ран. Ранозаживляющий эффект тысячелистника отражен в таких его названиях, как «кровавник», «раневая трава», «живучая трава». При поврежденной слизистой желудочно-кишечного тракта это важно. Кроме того, тысячелистник оказывает противовоспалительное действие и снимает спазмы. Однако в травяной медицине это ценное растение не претендует на роль главного героя. Тысячелистник усиливает действие других трав при гастрите. В этой роли главного помощника экстракт травы тысячелистника и включен в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Алоэ вера

Алоэ древовидное — Aloe arborescens L.

Когда-то алоэ древовидное произрастало только на юге и на островах Восточного побережья Африки. Его лекарственные свойства почитались уже в Древнем Египте, где его использовали и для бальзамирования умерших. За его необычную жизнестойкость, способность переносить жару и засуху, арабы назвали алоэ «сабур», что означает «терпение». Древние греки платили за алоэ как за редкую драгоценность. Легенда гласит, что Александр Македонский, стремясь заполучить плантации алоэ, по совету своего учителя великого философа Аристотеля, завоевал остров Сокотр. Сабур, упаренный сок алоэ, входил в средневековый эликсир долгой жизни. Кстати, одно из названий алоэ так и звучит — «столетник». Для нас же ценно то, что алоэ, обладая выраженными противовоспалительными и регенерирующими свойствами, оказывает слабительный эффект. При хроническом гастрите часто отмечается склонность к спастическим запорам. Регулярное и своевременное опорожнение кишечника вызывает большое облегчение, а самое главное, создает необходимые условия для оздоровления слизистой оболочки. Хорошо, что эффект алоэ предсказуем: стул возникает через 8-10 часов после его приема и зависит от дозировки. Включение экстракта алоэ вера в ОРТО МУКОЗУ позволяет управлять стулом, подбирая необходимое количество таблеток.

ОРТО МУКОЗА — отправьте ваш желудочно-кишечный тракт в санаторий

В санаториях не напрягаются, правильно питаются и вообще отдыхают. Иначе о каком оздоровлении может идти речь? Поэтому во время приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите важно создать для слизистой кишечника санаторные условия. Правила очень простые:

- ни в коем случае не переедать (особенно не есть, когда не хочется);

- не злоупотреблять алкоголем и курением;

- максимально отказаться от острой, жареной и грубой пищи, сахара и других простых углеводов, газированных напитков, а при вздутии живота и от продуктов из зерновых (особенно от дрожжевого хлеба).

И вообще : «не есть то, от чего болит».

|

| Итак, условия для заживления слизистой оболочки с помощью ОРТО МУКОЗА созданы |

Теперь просто необходимо время. Проблемы со слизистой оболочкой желудка, которые накапливались годами, не решишь за неделю. Классический санаторный курс составляет 24 дня. Поэтому курс приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите не меньше этого срока, а лучше 1-2 месяца. Одной упаковки (100 таблеток) хватает приблизительно на 1 месяц. Первые признаки улучшения состояния желудка можно заметить уже через 7-10 дней.

Принимать таблетки ОРТО МУКОЗА следует на пустой желудок, желательно за 1 час до или после приема пищи, запивая их целым или половиной стакана воды. Необходимая дозировка ОРТО МУКОЗЫ составляет от 2 до 4 таблеток в день. Не следует принимать более 2 таблеток за один прием. Ориентиром является качество стула. При правильно подобранной дозировке отмечается регулярный мягкий комфортный стул. При разжижении стула можно начинать с одной таблетки. Примерно через неделю приема слабительный эффект постепенно уменьшается и можно увеличивать дозировку. Оздоровительные и профилактические курсы приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите можно устраивать 1-2 раза в год.

Полезно принимать ОРТО МУКОЗУ и после устранения бактерий Helibacter pylori с помощью антибиотиков. Ведь остаточные явления хронического воспаления после устранения Helibacter pylori могут длиться месяцы и годы.

1. Coeffier M, Marion R, Ducrotte P, Dechelotte P. Modulating effect of glutamine on IL-1beta-induced cytokine production by human gut. Clinical Nutrition. 2003 Aug; 22(4):407-13. 2. Phanvijhitsiri K et al. Heat induction of heat shock protein 25 requires cellular glutamine in intestinal epithelial cells. American Journal of Physiological — Cell Physiology. 291: C290-C299, 2006. 3. Eiji Nakamura and Susan J. Hagen. Role of glutamine and arginase in protection against ammonia-induced cell death in gastric epithelial cells. American Journal of Physiological — Gastrointestinal Liver Physiology. Vol. 283, Issue 6, G1264-G1275, December 2002. 4. E C Clark et al. Glutamine deprivation facilitates tumour necrosis factor induced bacterial translocation in Caco-2 cells by depletion of enterocyte fuel substrate. Gut 2003;52:224-230. 5. Shive W, Snider RN, DuBilier B, et al. Glutamine in treatment of peptic ulcer. Texas State Journal of Medicine., 1957; 53: 840-3.

14 мая 2008 года, ред. 18 октября 2014 года.

Сергей Алешин, кандидат медицинских наук научный обозреватель www.ortho.ru

Как приобрести ОРТО МУКОЗУ

Ибн-Сина (Авиценна) Указания и напоминания [Раздел по метафизике]. Часть четвертая

Полный текст:

- Статья

- Об авторах

- Cited By

Аннотация

В настоящей части продолжающейся публикации представлен перевод седьмой и восьмой глав из раздела по физике и метафизике / теологии книги Ибн-Сины (Авиценны; 980-1037) «Указания и напоминания» (аль-Иша-рат ва-т-танбихат). В этих тесно связанных между собой главах обсуждаются вопросы о Божьем знании партикулярий, промысле и теодицее, бессмертии души и ее потусторонней судьбе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ибрагим Т., Ефремова Н.В. Ибн-Сина (Авиценна) Указания и напоминания [Раздел по метафизике]. Часть четвертая. Ориенталистика. 2019;2(2):337-374. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-337-374

For citation:

Ibrahim T., Efremova N.V. Ibn-Sina (Avicenna) Al-Isharat wa-t-tanbihat [on metaphysics]. Part four. Orientalistica. 2019;2(2):337-374. (In Russ.) https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-337-374

Предисловие к переводу

- Настоящая часть охватывает две тесно связанные между собой главы авиценновского трактата — седьмую и восьмую. В оригинале седьмая глава носит название Фи ат-таджрид (букв.: «Об отречении/отвлечении [от материи]»), поскольку в ней обсуждаются возвышенные, свободные от материи вещи — сохранность души по разлучении с телом, утверждение интеллигибелий в умопостигающих их интеллектных субстанциях, ведение Богом всех сущих, Его знание как причина благопо- рядка в мире, Божий промысел и т.п.

Восьмая глава посвящается блаженству/счастью, преимущественно касаясь посмертной судьбы человеческой души. В рамках рассуждения о разрядах счастья здесь упоминается также о блаженстве Бога («Первого, Бытийно-необходимого») и ангелов — космических разумов и космических душ.

- Авиценновская (и вообще фальсафская) эсхатология фактически сводится к иммортологии, ибо концентрируется на посмертной судьбе души, не затрагивая традиционные для мусульманской доктрины вопросы о конце света и его предзнамениях, Воскресении и Страшном суде. И как это ни парадоксально, рациональное обоснование бессмертия души разрабатывалось именно в фальсафе, которое ревнители правоверия часто объявляли ересью, а не в каламской теологии, претендовавшей на выражение ортодоксальной позиции в области догматики. Более того, большинство мутакаллимов доавиценновского периода полагали, что душа уничтожится по кончине тела и возвратится к бытию лишь во время всеобщего Воскресения.

Выдвигая тезис о бессмертии человеческой души, крупнейший перипатетик ислама отходит от Аристотеля в сторону Платона. Однако Ибн- Сина не разделяет учение платоников о предсуществовании души, равно как и их учение о ее переселении в другие тела (метемпсихозе).

В разделе по психологии из энциклопедического сочинения «Исцеление» Ибн-Сина дает подробное обоснование нетленности души, исходящее из ее имматериальности, бестелесности. Сама эта имматери- альность доказывается пятью «достоверными/аподиктическими» (бурхани) аргументами, апеллирующими к статусу души как субстрату для умственных понятий (интеллигибелий), и тремя просто «убеждающими» (икна’и) аргументами, отталкивающимися от характера умственной деятельности (см.: [1, с. 354-364]). Параллель первому из указанных аподиктических аргументов автор «Указаний и напоминаний» дает в третьей главе и напоминает о нем в первом параграфе настоящей главы. В последующих четырех параграфах излагаются доводы, соответствующие трем «убеждающим» аргументам.

Следует отметить, что в указанном первом параграфе как бы мимоходом философ высказывает мысль, которая фактически представляет собой самостоятельное рассуждение в пользу иммортологии души, более развернуто изложенное в «Книге знания» [3, с. 222-223]. Согласно ей, душа, явившаяся к бытию благодаря космическим интеллектным субстанциям и обретшая способность приобщения к ним без посредства телесных орудий, сохраняет свое бытие и после гибели тела, раз наличествуют означенные ее причины. Для таких последующих философов, как Абу-ль-Баракат аль-Багдади (ум. 1165), именно это обоснование нетленности души выступает подлинно аподиктическим [4, с. 440-442], ибо оно служит «доказательством почему» (бурхан лимми), т.е. следует от причины к причиненному [5, т. 2, с. 863].

- Ибн-Сина существенным образом модифицирует учение Аристотеля о Божьем знании, весьма далекое от монотеистической идеи божества. Если аристотелевский Ум словно предан интеллектуальному нарциссизму, ибо познает только Самого Себя и ничего другого, то для мусульманского философа Первое/Бытийно-необходимое ведает обо всем сущем.

Но в отличие от человеческого знания, которое вторично по отношению к познанным вещам и обусловлено ими, Божье знание (‘ильм) является причиной бытия сущих (сабабли-вуджуд аль-мауджудат), наподобие того как имеющаяся в уме строителя форма дома служит причиной существования дома, а не форма существования дома выступает причиной знания строителя [6, с. 138; см. также ниже, § 13 гл. 7]. В западноевропейской культуре данное положение известно по знаменитой томистской формуле «Scientia Dei causa rerum est».

Как и в других своих философских «суммах», в «Указаниях и напоминаниях» Ибн-Сина подчеркивает мысль о том, что Божье знание о единичных вещах, партикуляриях, не носит временной характер, не варьируется вместе с их изменением, возникновением и уничтожением. Он умопостигает их «универсальным образом» (‘аля наху кулли), «в том аспекте, в каковом они универсальны» (мин хайсу хийа куллиййа) [7, с. 359-360], «наподобие того, как умопостигаются универсалии» (кама ту’калю аль-куллиййат) (см. ниже, § 18 гл. 7). Также и в настоящем сочинении философ иллюстрирует такого типа умопостижение на примере с астрономом, который, ведая о целокупности закономерностей движений светил, знает обо всех частных случаях затмения.

Указанный тезис оппоненты фальсафы обычно истолковывают упрощенно, сводя Божье знание к знанию об универсалиях вещей, их родах и видах, но не индивидах. И в знаменитом полемическом сочинении ашарита аль-Газали (ум. 1111) «Опровержение философов» (Тахафут аль-фалясифа) этот тезис выделяется как одно из трех самых крамольных, «еретических» положений мусульманских перипатетиков — наряду с положениями об извечности мира и об отрицании телесного воскресения (о последнем будет сказано ниже).

В действительности, для Ибн-Сины универсальные причины мира, ведение о которых обеспечивает знание обо всем единичном, — это и есть «ключи Тайного/Невидимого» (мафатих аль-гайб), о коих говорится в кораническом стихе 6:59. Именно благодаря таковым от Бога, как сказано в айате 10:61, не скроется ничего, будь он весом с пылинку, ни на земле, ни на небесах. Но для постижения этого удивительного свойства (‘аджиба) Божьего знания требуется, по замечанию философа, особая проницательность ума (лутф кариха) [7, с. 359, 362].

- От рассмотрения Божьего знания автор «Указаний и напоминаний» переходит к вопросу о «промысле» (‘инайа; букв.: забота) — характерной для фальсафы проблематике, которая соответствует проблематике «предопределения» (када’, кадар) в каламе и мусульманской теологии/доктрине вообще.

Фальсафское учение о промысле/провидении являет собой очередную радикальную модификацию первоначального аристотелизма, его фундаментальную исламизацию. Развивая характерную для перипатетиков ислама провиденциалистскую интерпретацию Аристотелева наследия (о ней см.: [2, с. 121-125]), Ибн-Сина стал первым мусульманским философом, разрабатывавшим концепцию о теодицее — наличии зла в мире, исходящего от всеблагого и всемогущего Бога. В рамках этой концепции доказывается, что в универсуме явно преобладает добро. Зло же присутствует лишь как нечто относительное и сугубо акцидентальное — в качестве необходимого сопутствующего (конко- митанта) для субстанциального добра. Таким обоснованием идеи о нашем мире как о лучшем из возможных миров Ибн-Сина предвосхитил знаменитую лейбницевскую теорию об Optimus мundus (подробнее см.: [8]).

- В мусульманской (особенно в суннитской) доктрине утвердился догмат о Божьем предопределении судеб всех тварей. Само понятие о предопределении передается двумя словами — када’ и кадар, которые в широком употреблении часто отождествляются. Но в ашаритско-мату- ридитском каламе эти два термина различаются как выражающие два уровня Божьего предопределения. И если у ашаритов када’ понимается как извечное установление/декрет касательно всех будущих вещей, а кадар — как пространственно-временная реализация этого декрета, то у матуридитов означенные термины меняются местами; причем с аша- ритской точки зрения декрет возводится к Божьей воле, а с матуридит- ской — к Его знанию (см.: [9, с. 135-136]).

Термины када’ и кадар/такдир Ибн-Сина употребляет в порядке, близком к ашаритскому, но, подобно матуридитам, интеллектуалистски толкует када’. В «Исцелении» он представляет када’ как первичное простое учреждение (аль-вад’ аль-авваль аль-басыт), а такдир — то, на что постепенно направляется када’ [1, с. 435]. Аналогичным образом, в «Указаниях и напоминаниях» кадар выступает в качестве детализации (тафсыл) по отношению к када’ (см. ниже, § 21 гл. 7). Соответственно этому мы передаем када’ словом «декрет», кадар — «детерминация». Порой философ употребляет только один термин — кадар, и тогда этот термин переводится нами словом «предопределение».

Сам же када’/«декрет» фактически Ибн-Сина отождествляет с ‘инана/«промыслом», т.е. с Божьим знанием о наилучшем для мира порядке [1, с. 410; см. также ниже, § 22 гл. 7].

- В «Указаниях и напоминаниях», как и в «Исцелении», философ акцентирует внимание именно на «промысле», не останавливаясь на терминах када’ и кадар, хотя в других атрибутируемых ему трактатах дается более подробный анализ означенных понятий, а также затрагивается вопрос о соотношении Божьего предопределения и человеческой инициативы/свободы (см.: [2, с. 131-133]).

Как пишет ар-Рази в своем комментарии к «Указаниям и напоминаниям», здесь под обозначением када’ понимается первое причиненное, [т.е. первый разум], а под кадаром — все прочие причиненные, поскольку таковые выступают словно его детализацией [10, т. 2, с. 546].

По ат-Тусы же [5, т. 2, с. 931], када’ есть реализация (вуджуд) всех сущих в интеллектном (‘акли) мире, [т.е. в Божьем знании], целокупно (муджтами’а, муджмаля) и по [вневременному, неопосредованному материей] творению (ибда г ); кадар — их реализация в соответствующих внешних материях, при наличии данных условий (ед. ч. шарт), детализи- рованно (муфассала), одна за другой, как о сем сказано в Коране (15:21): «Нет ничего такого, чьих сокровищ не было бы у Нас; | Но ниспосылаем Мы это только мерой (кадар) определенной/известной (ма’люм)». Притом в када’ и кадаре интеллектные субстанции и их [свойства] присутствуют единожды, но в двух аспектах — [и целокупно (поскольку они суть единая целокупность в аспекте творения/ибда’), и детализированно (поскольку для нижестоящих они множественны со стороны имен)]; телесные же субстанции и их [свойства] присутствуют дважды — [и в када’, интеллектно, и в кадаре, будучи в материи] (вставки сделаны согласно толкованию редактора — Х. Амули).

- В фальсафе, равно как и в каламе, потусторонняя, посмертная жизнь обозначается термином ма’ад, который выражает мысль о «возвращении» творений к Богу, в противоположность мабда’ — «исхождению» их от Него. Сам термин ма’ад восходит к Корану, единожды фигурируя в айате 28:85.

Как было сказано выше, Ибн-Сину (и вообще представителей фальса- фы) нередко обвиняют в отрицании телесного (джисмани) возвращения, квалифицируя такое отрицание как ересь. На самом же деле, эти философы, особенно Ибн-Сина, отрицали не телесность будущего счастья-несчастья, а представление о телесном воскрешении как о воссоединении рассеянных частиц прежнего тела — представления, которое не имеет солидного обоснования ни в Коране, ни в Сунне (подробнее см.: [2, § 7.3]).

Более того, в авиценновском «Исцелении» Ибн-Сина упоминает о двух путях обретения сведений о характере потустороннего воздаяния. Касательно счастья или несчастья, которое ожидает тело, эти сведения можно получить лишь через пророков и Писания, и они в полной мере изложены в Коране и Сунне. В отношении же души такие сведения и доказываются разумом, и утверждаются [ревелятивной] религией [1, с. 420].

Рационально обосновывая посмертное воздаяние души, философ отмечает, что для интеллектуальных людей интеллектное счастье-несчастье превосходит телесное. Что же касается непросвещенных душ, то и они приходят к подобающему им счастью: небесные тела или им подобные могут стать орудием для оформления соответствующих има- гинативных образов. В настоящем сочинении об этом говорится лишь вкратце — в § 17 гл. 8, но более подробно оно освещается в «Исцелении». Такие люди могут вообразить все те потусторонние состояния, в кои они веруют, и их души станут созерцать все сказанное им в земной жизни относительно состояний человека в могиле, воскресения и потусторонних благ. Точно так же дурные души будут созерцать то наказание, которое было описано им в земной жизни, и будут страдать от него. Ведь имагинативные образы, напоминает философ, не уступают по силе образам чувственным; напротив, первые еще более действенны и прозрачны, как сие наблюдается в сновидениях, когда увиденное во сне порой сильнее в своем роде того, что чувствуется наяву [1, с. 428-429].

Отметим также, что в указанном параграфе далее излагается мысль, не встречающаяся в прежних сочинениях философа, — о возможности духовного развития на том свете для означенной категории душ.

В конечном счете ими может быть обретена та способность к высшему блаженству, каковая присуща интеллектуалам-гностикам.

- С оптимистическим взглядом Ибн-Сины на мироздание коррелируется его оптимистическая сотериология. Отталкиваясь от положения мусульманской доктрины о конечном благом исходе (освобождении от адских мук) для грешных из числа мусульман, философ говорит о спасении для подавляющего большинства людей (§ 24-25 гл. 7 и § 11-13 гл. 8).

Порой, кажется, философ подходит к мысли о всеобщем избавлении — апокатастасисе, но ограничивается лаконичными замечаниями, видимо, опасаясь реакции со стороны ригористов. С явной аллюзией на кораническое свидетельство о всеохватности Божьей милости (7:156; 40:7) философ завещает: «. не прислушивайся к тем, кто ограничивает спасение небольшим числом людей, отказывая в нем, притом навечно, людям невежества и греха, — лучше уповай на широкие просторы Божьей милости!» (§ 25 гл. 7).

Глава седьмая Имматериальное

[1. Иерархия сущих; бессмертие разумной души]

[1] Напоминание [Великий круг бытия]

Видишь, как бытие начало [нисхождение] от более возвышенного к менее возвышенному, пока не дошло до материи; затем стало возноситься от более низменного к более возвышенному, пока не достигло разумной (натыка) души и приобретенного разума (‘акль мустафад).

[Душа перманентна, поскольку не запечатлена в теле и поскольку перманентны ее космические причины]

Поскольку разумная душа, которая выступает неким субстратом для интеллигибельных (ма’куля) форм, не запечатлена (мунтаби’а) в теле, которым была бы обусловлена ее конституция (кывам), но таковое служит ей просто орудием (аля), то если тело при смерти перестает служить ей орудием и обеспечивать ее связь (аляка) с ним, это не вредит субстанции (джаухар) души — сия субстанция продолжает существовать благодаря бытию, дарованному ей от перманентных (бакыйа) субстанций.

[2. По своей сущности разумная душа не нуждается в теле]

[2] Разъяснение: [душа сохраняет свое бытие, ибо умопостигает не посредством тела]

Коли душа приобрела навык соединения (иттисал) с Деятельным разумом (аль-‘акль аль-фа»аль), то утеря орудий не вредит ей, поскольку она — как ты уже знаешь 16 — умопостигает (глаг. ‘акаля) по своей самости (би-зати-ха), а не посредством ее [телесного] орудия.

[Первое обоснование независимости души от тела]

В самом деле, познавала бы душа посредством своего орудия, то при любой усталости (каляль) орудия утомлялась бы и сама разумная сила, как сие непременно происходит с силами чувства и движения. У нее же не появляется такое утомление.

Более того, часто бывает, что чувственные и двигательные силы идут к упадку, тогда как разумная сила сохраняет устойчивость или даже переживает рост и подъем.

[Возможное возражение и ответ на него]

А если разумная сила и утомляется вслед за орудием, то отсюда еще не следует, что у нее нет собственного действия. Ведь тебе известно, что [в условном силлогизме] утверждение следствия не влечет за собой [утверждение основания].

Тебе в растолкование добавлю следующее: если данная вещь под чьим-то воздействием отвлекается от собственного действия, то это еще не означает, что у нее нет самостного действия. Но коли она обнаруживает [действие], когда ее не отвлекает что-либо другое, притом в чем- то ином она не нуждается, то сие свидетельствует, что сама по себе она действующая.

[3] Дополнительное разъяснение: [второе обоснование]

Посмотри также, как телесные силы притупляются (глаг. калля от повторения действий, особенно сильных, тем более, когда таковые непрерывно следуют друг за другом. В таком случае слабое действие уже перестает чувствоваться — например, легкий запах после тяжелого.

С действиями же разумной силы дело часто обстоит противоположным образом.

[4] Дополнительное разъяснение: [третье обоснование]

Все, что действует [только] посредством орудия, не имея собственного действия, не может воздействовать на это орудие. Посему чувственная сила не воспринимает [ни саму себя] (глаг. адрака), ни свое орудие, ни свое восприятие, ибо у нее нет [другого] орудия, [посредствующего между ней] и ее орудием и восприятием, у нее нет действия, кроме как посредством своего орудия.

Разумная же сила не такова, поскольку она все умопостигает.

[5] Дополнительное разъяснение: [четвертое обоснование]

Была бы разумная сила запечатлена в теле — в сердце или в мозгу, ее постижение (та’аккуль) такового было бы перманентным, либо она совершенно не постигала бы его.

Ведь эта сила постигает путем утверждения в ней образа постигаемого предмета — постигни она его вновь, после [периода] непостижения, она стала бы обладать образом постигаемого, который прежде у нее отсутствовал. Поскольку она материальна, то появляющийся у разумной силы образ постигаемого, [отвлеченный] от его материи, окажется наличествующим в той самой его материи. А поскольку утверждение образа ново, то он — нумерически иной, нежели образ, непременно присущий его материи самой по себе. Значит, в одной и той же материи, окруженной одними и теми же акциденциями, возникают одновременно два образа одной вещи, что, как мы показали, абсурдно. Стало быть, данный образ, благодаря которому разумная сила становится постигающей свое орудие, будет образом той вещи, в которой она [запечатлена], т.е. он сопутствует ей перманентно. Тогда этому сопутствию либо необходимо перманентное постижение, либо оно не допускает такового вовсе, и ни одно из сих двух положений не является верным.

[6] Дополнение к этим указаниям:

[а) раз душа самостно не нуждается в теле, то она не погибает вместе с его гибелью]

Из сказанного тебе стало ясно: разумная субстанция такова, что она умопостигает по своей самости, [а не посредством телесного орудия].

[б) раз она проста, то не погибает]

А поскольку эта субстанция является основой, то она, [будучи простой], не может состоять из потенции (кувва) к уничтожению (фасад), сочетающейся с потенцией к сохранению (сабат). Если же ее рассматривать не как основу, а как нечто составное, сложенное из подобия материи и подобия формы, то в таком случае наше [вышеизложенное] рассуждение применительно к той основе, которая [непременно присутствует] в одной из двух составляющих.

Что же касается акциденций, то они существуют в своих субстратах, а значит, потенция их уничтожения и возникновения присуща этим субстратам, [что не противоречит простоте акциденций самих по себе]. Но вещь, [для бытия которой нет другого носителя], такова, что сочетание в ней подобных [противоположных потенций] невозможно, [ибо сие противоречит ее простоте].

Раз дело обстоит так, то разумная сила и ей подобное не подвержены уничтожению в своей самости; благодаря своим причинам они необходимо [явились к бытию] (вуджуб) и [необходимо] сохраняются [в нем] (сабат).

[3. О единении]

[7] Заблуждение и напоминание: [умопостигающее не соединяется с умопостигаемым]

Некоторые предшественники [из числа перипатетиков] полагают, что умопостигающая субстанция, постигнув интеллектную форму, становится ею (сара хува хийа) зв .

Предположим, что субстанция А умопостигла В и что она, как те считают, стала тождественной (би-‘айни-хи) умопостигаемому из В. Спрашивается, является ли А теперь той самой, каковой она была до постижения Б, или она перестала быть таковой. Если она осталась такой же, то разумеющей субстанции все равно, постигает она Б или нет. Коли же нечто прежнее перестало быть, то это прежнее, которое исчезло, являлось либо модусом (халь) А, либо ее самостью (зат). Исчез бы модус, при сохранении самости, сие было бы обычным превращением (истиха- ля), а не тем, как они утверждают. Но коли исчезла самость, то в данном случае самость субстанции уничтожилась бы и возникло бы нечто другое, а не то, что субстанция стала чем-то другим.

Если ты вдумаешься в это, то поймешь также, что оно предполагает наличие общей [для старого и нового] материи и появление вновь чего- то составного, а не простого.

[8] Дополнительное напоминание

И еще: если разумная субстанция А постигла Б, а затем В, то остается ли она такой, какой была по постижении Б? Будет ли все равно, постигает она В или нет?

Или же она становится чем-то другим — тогда мы имеем ту же [нелепость], о которой говорилось выше.

[9] Заблуждение и напоминание: [разумная душа не соединяется с Деятельным разумом]

Эти же люди порой говорят: когда разумная душа постигает некую вещь, то постигает ее путем соединения (иттисал) с Деятельным разумом. И сие верно. Но они далее утверждают: ее соединение с Деятельным разумом означает, что она становится самим (тасыр хийа нафс) этим разумом, ибо она сделается приобретенным разумом (аль-‘акль аль-мустафад), а Деятельный разум сам соединяется с душой, которая таким образом превращается в приобретенный разум.

Сторонникам этого мнения остается выбирать [между двумя нелепостями]: полагать Деятельный разум делимым — тогда одна его часть может соединяться, другая — нет; или учить о едином соединении с ним, при котором душа становится совершенной (камиля), достигающей любого умопостигаемого [по постижении хоть одного]!

К сему абсурду их приводит [именно первый абсурд, связанный с их] утверждением, что разумная душа и есть приобретенный разум.

[10] Извещение: [о Порфирии]

Среди этих людей был один по имени Порфирий, который составил книгу об интеллекте и интеллигибелиях (аль-‘акль ва-ль-ма’кулят), превозносимую перипатетиками, хотя она и сущий вздор. Они сами знают, что не понимают эту [книгу], да и сам Порфирий [тоже не понимает ее]. На нее написал опровержение один его современник, на что Порфирий, в свою очередь, ответил опровержением, которое оказалось еще несостоятельней первой книги.

[11] Указание: [никакая вещь не становится единой с другой]

Знай, что невразумительным поэтическим (ши’ри) суждением является утверждение, по которому данная вещь становится (глаг. сара) другой вещью не в смысле перехода (истихаля) из какого-то модуса в иной и не в смысле сочетания (таркиб) с какой-то вещью, дабы возникла третья, но в плане того, что она была одной (вахид) вещью, затем стала другой одной вещью.

- Ведь если [после становления чем-то единым] обе вещи оказываются сущими, то это суть две разные (ед. ч. мутамаййиз) вещи.

- А если не-сущей окажется [только] одна из них, то независимо от возникновения или невозникновения [после ее уничтожения] чего-то другого, несостоятельным оказывается предположение, что первая стала второй.

- Коли же не-сущими оказываются обе вещи, то одна не стала второй: можно только сказать, например, что вода стала воздухом, в том смысле, что субстрат (мауду’) водности снял с себя форму воды и облачился в форму воздуха; или что-нибудь подобное.

[12] Заключение: [как умопостигающее квалифицируется умопосигаемым]

Из сказанного явствует, что все умопостигающее есть сущая самость, в которую вселяются интеллектные истины наподобие вселения (такаррур) одной вещи в другую.

[4. О разрядах умопостижения; выводы о Божьем знании]

[13] Напоминание: [Божье знание — действующее, а не претерпевающее]

Интеллектные формы/образы (ед. ч. сура) порой могут приобретаться от внешних форм — например, человек получает образ неба на основании самого неба. Бывает и так, что сначала образ появляется в разумной силе, а потом у него появляется бытие вовне, как в случае, когда ты придумываешь какую-нибудь фигуру и затем осуществляешь ее.

Необходимо, чтобы Бытийно-необходимое умопостигало (глаг. ‘акаля) все [вещи] согласно второму способу 53 .

[14] Напоминание: [Божье знание — от Его самости, а не извне]

Каждый из этих двух разрядов 54 [1] может исходить от интеллектной

причины, которая данный образ — либо образ чего-то, чья форма уже существует во внешней реальности (фи-ль-а’йан), либо образ чего-то, еще не обретшего такое бытие, — формирует (мусаввир) в субстанции, способной воспринять интеллектные образы.

[2] Возможно также, чтобы [интеллектные образы] имелись у [некоторой] разумной субстанции от нее самой, а не от чего-то другого, иначе [причинная цепочка] им[материальных] (муфарика) разумов ушла бы в бесконечность.

У Бытийно-необходимого [интеллектные образы] должны иметься по собственной Его самости (зат).

[5. О Божьем познании Себя и универсалий]

[15] Указание: [Божье знание — всеохватывающее] Бытийно-необходимое должно умопостигать свою самость Своей же самостью, как это было установлено.

Оно умопостигает следующее за Ним [первопричиненное], поскольку Оно выступает причиной для такового — от Него [исходит] его бытие.

Умопостигает Оно и все прочие вещи, поскольку те необходимым образом [расположены] в иерархическом порядке (тартиб), нисходящем от Него как вглубь (тул ан ), так и вширь (‘ард™).

[16] Указание: [постижение Божье — наисовершенное]

Восприятие (идрак) Первым вещей от (мин) Своей самости (зат) в (фи) Своей самости является наисовершенным (афдал) из возможных способов быть [одновременно] воспринимающим и воспринимаемым.

Далее идет восприятие у интеллектных субстанций: Первое таковая воспринимает посредством озарения (би-ишрак) от Него, а следующее за Ним — от Него, от Его самости.

За этими двумя разрядами следуют психические (нафсаниййа) восприятия, представляющие собой отпечатки и следы от интеллектной печати, имеющие разные начала и соотнесенности.

[17] Заблуждение и напоминание: [множественность познанных делает Божью самость множественной?]

Могут сказать: ты показал, что интеллигибелии не становятся едиными (глаг. иттахада) ни с умопостигающим, ни одна с другой, и раз допускаешь, что Бытийно-необходимое умопостигает все вещи, то Оно не есть истинно единое, но в Нем имеется множественность.

На это мы отвечаем: поскольку Оно умопостигает Свою самость Своей же самостью и поскольку из этого факта следует, что Оно умопо- стигает множество, то множество [интеллигибельных образов] выступает чем-то сопутствующим (лязима) и последующим (мута’ххира) по отношению к Его самости, а не входит в нее как нечто конституирующее (мукаввим). Кроме того, сие множество упорядочено. Но множественность сопутствующих, будь они разлучимы с самостью или нет, не наносит ущерб [ее] единству.

Да, у Первого встречается множество соотносительных и несоотносительных сопутствующих, а также множество отрицаний, вследствие чего возникает множество имен; однако все сие никак не влияет на единство Его самости.

[6. О Божьем познании партикулярий]

[18] Указание: [единичное может постигаться универсальным образом]

Партикулярные вещи могут умопостигаться наподобие того, как умопостигаются универсалии, а именно поскольку эти вещи необходимо обусловлены своими причинами, соотносясь с неким принципом (мабда’), чей вид (нау’) [представлен одним] индивидом, и специфицируясь (глаг. тахассаса) через него: на манер партикулярного [солнечного] затмения, чье совершение можно умопостичь благодаря схождению его партикулярных причин и их охвату разумом, и данное затмение умопостигается на манер умопостижения универсалий.

Но это есть нечто иное, нежели временное партикулярное восприятие (идрак) их (партикулярий), каковое устанавливает, что [конкретное] затмение происходит в данный момент, либо произошло раньше, либо произойдет после. Нет, оно подобно тому, как человек умопостигает, что партикулярное затмение [обычно] происходит при нахождении Луны (нахождение, которое есть некое партикулярное), в такое-то время (которое также есть некое партикулярное), напротив такого-то [светила]. Когда случится [очередное] такое затмение, первое умопостигающее может и не ведать о том, произошло сие или нет, пусть затмение и ведомо ему на первый манер, ибо здесь имеет место другое партикулярное восприятие, которое возникает с возникновением воспринимаемого и исчезает с его исчезновением. Первое же [восприятие] перманентно (сабит) вовеки, хотя и представляет собой знание (‘ильм) о партикулярном. Если умопостигать, что в промежутке времени между нахождением Луны в таком-то месте и пребыванием ее в другом месте [непременно] совершается конкретное затмение, причем в строго определенный момент от времени первого состояния Луны, то постижение у такого умопостигающего есть нечто перманентное (сабит), [одинаково имеющееся] как до совершения данного затмения, так и во время сего или после него.

[19] Напоминание и указание: [какие атрибуты изменяются с изменением соответствующих объектов]

Свойства (ед. ч. сыфа) вещей изменяются различным образом.

- Порой это происходит наподобие того, как белая вещь становится черной, т.е. преобразуется свойство, которое не соотносительное (мудафа), а утвержденное (мутакаррира) [в ее самости].

- Другие имеют место на манер способности (кудра) вещи приводить в движение какое-то тело: при его исчезновении нельзя будет уже сказать, что она способна двигать сие тело. Значит, вещь перестала обладать данным свойством, но изменение касается не ее способности [вообще], а лишь ее соотнесенности [с телом]. «Бытие-способной» (каун у -х у кадир ан ) есть присущее ей единое свойство, которому первичным, самост- ным образом сопутствует соотнесенность с чем-то универсальным (например, как-то двигать тела), а [такие тела, как] Зайд, Амр, камень или дерево, ей сопутствуют вторичным образом. Ведь [свойству] вещи «быть-способной» не обязательно сопутствуют конкретные соотнесенности — не будь вообще Зайда, а с ним и соотнесенности силы с его движением, это никак не повредит сему факту. Следовательно, сам факт (асл) «бытие-способной» не изменяется с изменением состояний подвластных (макдурат) вещей — изменяются лишь внешние соотнесенности. Данный разряд свойств словно противоположен первому.

- Среди изменений есть и такие, как в случае со знанием (‘ильм) человека о том, что какая-то вещь не существует, но с возникновением последней он становится знающим о ее существовании. Здесь одновременно изменяется и соотнесенность, и соотнесенное свойство. Ибо знание о вещи соотносится исключительно с ней: если человек ведает о чем-то универсальном, то этого еще недостаточно для знания о соответствующих партикуляриях. Такое знание следствия есть нечто другое, предполагающее иную соотнесенность и новый модус (хай’а) души, имеющий свою специфическую соотнесенность, которая отлична и от знания о посылке, и от модуса реализации сего знания. Это не подобно случаю с характеристикой человека как способного [делать], когда через единый модус он имеет разные соотнесенности. Сие свойство (знание) таково, что при изменении состояния соотнесенного объекта ([например, при его переходе] от небытия к бытию) должно изменяться состояние вещи, обладающей данным свойством, притом не только в аспекте соотнесенности свойства, но и в аспекте самого свойства, предполагающего эту соотнесенность.

Вещь, которая не служит субстратом для изменения, не может меняться в аспекте первого или третьего разрядов [свойств]. Что же касается первого разряда, то перемена возможна в аспекте отдаленных соотнесенностей, каковые не влияют на самость.

Нахождение человека справа или слева от чего-либо представляет собой чистую соотнесенность (идафа махда).

Быть же способным (кадир) или знающим (алим) — это быть с утвердившимся (мутакаррира) в своей самости (нафс) свойством, за каковым следует необходимая (лязима) или привходящая (ляхика) 4 соотнесенность. Благодаря той и другой ты [описываешься] как имеющий (зу) соотносительный модус (халь мудафа), а не как имеющий чистую соотнесенность.

[21] Заключение: [Божье знание — вневременное и всеохватывающее]

Знание (‘ильм) Бытийно-необходимого о партикуляриях не должно быть временным, не может включать [в себя аспекты, связанные с различиями между] настоящим, прошлым и будущим временами, иначе было бы изменчиво свойство Его самости.

Следовательно, Оно должно постигать партикулярии превосходным образом, возвышающимся как над временем (заман), так и над вечностью (дахр).

Кроме того, Бытийно-необходимому должны быть ведомы ( ‘алим) все вещи. Ибо до всякой вещи, которая — опосредованно или непосредственно — следует (лязим) от Него, доходит (глаг. та’адда) Его детерминация (кадар), которая есть детализация (тафсыл) Его перводе- крета (аль-када’ аль-авваль), притом доходит необходимым образом (ваджиб), ибо не необходимое, как ты уже знаешь, не получает бытие.

[7. Промысел]

Промысел (инайа) — это знание (ихата) Первого об универсуме (аль-кулль) и о том, каким он должен быть, дабы обладал наилучшим порядком (ахсан ан-низам).

Поскольку этот [универсум] необходимо [следует] от Него и от Его знания о нем, то явившееся к бытию (мауджуд) будет соответствовать ведомому (ма’люм) [Им] в [аспекте обладания] наилучшим порядком, без какого-либо устремления (касд) и поиска (талаб) со стороны Первого-Истинного (аль-авваль аль-хакк) — [само] знание Первого о способе надлежащего (саваб) устроения (тартиб) бытия универсума выступает источником проистекания (файадан) блага (хайр) в него.

[8. Как зло включено в предопределение]

[23] Указание: [зло в мире — акцидентально]

Вещи, которые возможны в бытии, таковы, что [1] бытие некоторых из них может быть совершенно свободным от всякого зла (шарр), изъяна и порчи; [2] другие же [в основном благи, но] не могут иметь свойственной им благости (фадыла) без того, чтобы от них не случилось некое зло при различных стечениях движений и столкновениях движущихся.

Среди разрядов есть также [3] те, в которых зло абсолютно (аля аль-итлак), и [4] те, в которых оно присуще им по преимуществу (би-хасб аль-галяба).

- Раз чистейшее великодушие (аль-джуд аль-махд) выступает источником исхождения (файадан) благого (хайри) и надлежащего (саваб) бытия, то необходимо исхождение бытия первого разряда — например, интеллектных субстанций и им подобных.

- Исхождение сущих второго разряда также необходимо. Ибо отказ от творения большого блага из-за опасения незначительного зла есть большое зло. Огонь, например, способен реализовать свое достоинство — в полной мере содействовать совершенствованию бытия, только будучи таковым, что причиняет вред и боль живым телам, коли те попадутся на пути его. Точно так же достоинство живых тел может быть присуще им только в том случае, если их состояния при движениях и покоях, как и соответствующие состояния огня, приводят порой к вредным для них соприкосновениям и столкновениям, если их состояния и состояния прочих вещей, существующих в мире, не будут таковыми, что иногда они приводят к воззрению, вредному по отношению к потусторонней жизни (ма’ад) и истинного [познания], или к чрезмерному возбуждению — вожделению (шахуа) или гневу (гадаб), вредному в отношении потусторонней жизни. Да, такие силы способны исполнить свое назначение только тогда, когда при определенном стечении обстоятельств к ним могут привходить заблуждение или чрезмерное возбуждение. Но таковое случается у индивидов, которые малочисленны по сравнению с избавленными (ед. ч. салим) [от этих аффектов], и происходит оно менее часто сравнительно с периодами избавления.

Поскольку сие известно Первопромыслу (аль-‘инайа аль-уля), то оно как бы является акцидентально (би-ль-‘арад) желаемым (максуд). Значит, в детерминацию (аль-кадар) зло входит акцидентально, словно [Первому] оно угодно (марды) привходящим образом.

[24] Заблуждение и напоминание: [зло в людях — преобладающее?]

Быть может, ты скажешь: у большинства людей преобладает невежество (джахль) или подчиненность вожделеющей и гневливой [силам души] — как же могут люди такого разряда квалифицироваться как редкость (надир)?!

Тогда выслушай следующий ответ. В отношении своих модусов человеческое тело бывает трояким:

- совершенно красивое и здоровое;

- [среднее], не достигшее совершенства в том и в другом;

- уродливое и болезненное (или больное).

Первое и третье либо получают от телесного посюстороннего ( ‘аджи- ля) счастья богатую или умеренную долю, либо избавляются [от недугов]. Так обстоит дело и с душой — она бывает в трех модусах:

- совершенно добродетельна в отношении и ума ( ‘акль), и нрава (хульк) — такая душа достигает высшей степени потустороннего (ухра- виййа) счастья;

- не столь совершенная, особенно в аспекте интеллигибелий, однако ее невежество не принадлежит к разряду, вредящему в делах потусторонней жизни, — сия душа, хотя и не обладает значительным запасом знания, приносящим ей в той жизни большую пользу, но тем не менее она принадлежит к числу спасенных (ахль ас-саляма) и получает определенную долю потустороннего (аджиля) блага;

- та, что подобна больному — она обречена на страдания в потустороннем мире (ахира).

Два крайних состояния встречаются редко, среднее же — широко распространенное, преобладающее. А если к этой группе добавить первую, то спасенных людей будет явное большинство.

[25] Напоминание: [не всякое невежество обречено]

Тебе не следует думать, что счастье (са ‘ада) в потустороннем мире едино по виду и что оно может достигаться только посредством совершенства знания, хотя это совершенство и делает соответствующий вид [блаженства] более полным.

Нельзя тебе подумать также, что отдельные грехи отрезают путь к спасению. Ибо на вечную (сармад) погибель обрекает лишь определенная разновидность невежества (джахль), а на конечное (махдуд) мучение — определенная разновидность [морального] порока; и все это относится лишь к меньшинству человеческих индивидов.

И не прислушивайся к тем, кто ограничивает спасение (наджат) небольшим числом людей, отказывая в нем, притом навечно (иля аль-а- бад), людям невежества и греха, — лучше уповай на широкие просторы Божьей милости (истауси’ рахмат а Аллах)!. Это будет подробно разъяснено ниже.

[26] Заблуждение и напоминание: [можно было бы обойтись без зла?] Возможно, ты также спросишь: мог ли второй разряд [тварей] быть свободным от сопутствующего зла?

Вот ответ: был бы сей разряд свободным от них, это был бы иной разряд; и первый разряд служил бы ему одним из делений. Но данный разряд по своей сути таков, что большое добро следует от него лишь при непременном сопутствовании зла в некоторых обстоятельствах. Освободись он от них, разряд будет чем-то другим, словно огонь сделается не огнем, вода — не водой.

Отказаться от приведения к бытию этого разряда, пусть и с тем его свойством, не подобает великодушию (джуд), как мы сие показали.

[27] Заблуждение и напоминание: [наказание за предопределенное — нецелесообразно?]

У тебя может возникнуть и такой вопрос: если есть предопределение (кадар), то почему [следует] наказание (‘икаб)?

[Кара — эндогенная импликация]

Поразмысли над следующим ответом. Наказание налагается на душу за [конкретное] ее прегрешение, как сие будет тебе разъяснено — наподобие болезни, [служащей наказанием] телу за обжорство. К нему приводят предыдущие состояния, которые непременно должны были иметь место, а с ними и их последствия.

[Целесообразность указания на экзогенное наказание]

Что же касается наказания, которое проистекает иначе, от внешнего источника, то это — совсем другое дело.

Но если и допускать карающего извне, то и сие будет благообразным (хасан). Ведь устрашающая угроза должна предусматриваться как один из мотивов [человеческих деяний] — они приносят пользу в большинстве случаев. Выполнение же такой угрозы [наказанием виновника] подкрепляет ее. И если в рамках предопределения случится так, что некто, поступая наперекор требованиям устрашения (тахуиф) и назидания (и’тибар), впал в грех и совершил преступление, то угроза должна быть исполнена во имя общей цели, хотя сие наказание и неблагоприятно для данного индивида, и необязательно для милостивого (рахим) и свободного в выборе (мухтар). Такой вред в отношении частного, т.е. человека, коему выпало испытание со стороны предопределения, идет на пользу общего блага, в интересах большинства людей. И когда разговор заходит о [судьбе] целого, то не обращают внимания на часть — ради выздоровления всего тела порой ампутируют отдельный орган, доставляющий боль.

[Бог не обязан наказывать]

Что же касается разговора о [Божьей] несправедливости (зулм) и справедливости (‘адль), о деяниях, которые относят к несправедливости, и деяниях, противоположных им, о необходимости отказываться от первых и придерживаться вторых, то эти положения не являются из числа первичных посылок (аввалиййат), как сие считают [некоторые]. Такие положения вовсе не необходимы (ваджибат), а в большинстве своем — лишь распространенные (машхурат), на которых сошлись во имя общего блага. Среди них могут встречаться отдельные, истина которых установима аподиктическим доказательством, [но только] в отношении некоторых действователей. Однако если ты преследуешь саму истину, то надо обратиться к необходимым 120 [посылкам], а не к внешне похожим на них. С различными же видами посылок ты познакомился в другом месте.

Глава восьмая Блаженство

[1. Превосходство внутренного наслаждения над внешним]

[1] Заблуждение и напоминание: [имагинативное и эстимативное наслаждение выше чувственного]

В воображении простолюдинов (аль-аухам аль-‘аммиййа) самыми сильными и значительными наслаждениями (ед. ч. лязза) являются чувственные, а все прочие [наслаждения] слабы, мнимы, нереальны. На [несостоятельность этого мнения] можно указать тому, кто хоть немного понимает, путем следующего рассуждения.

Такого человека можно спросить: разве из всех описываемых вами наслаждений наиболее приятными не являются соитие, пища и тому подобные вещи? Но вы знаете, что добивающийся победы даже в таком незначительном деле, как игра в шахматы и нарды, может отказаться от представившихся ему еды или совокупления в пользу эстимативной (вахмиййа) победы. Бывает и так, что добивающийся добродетелей и почета, будучи вполне здоровым, пренебрегает трапезой и соитием, соблюдая благопристойность, ибо такое соблюдение ему предпочтительней и доставляет больше наслаждения, нежели яства и любовные утехи. Если же щедрому человеку дается возможность получать наслаждение от благодеяния другим, он предпочтет его наслаждению от возже- ланных всеми телесных удовольствий, спеша творить добро. А гордый пойдет на голод и жажду ради сохранения лица, презрит страх погибнуть в сражениях, бросится в одиночку на толпу воинов, надеясь на наслаждение от восхваления, что достанется ему, пусть и мертвому.

Отсюда явствует, что внутренние (батына) наслаждения выше чувственных (хиссиййа). И это относится не только к разумным существам, но и к безгласным животным. Так, охотничья собака хватает добычу и, будучи голодной, тем не менее бережет ее для хозяина и приносит ему. А кормящее животное предпочтет дитя самому себе, бросаясь в такую опасную схватку для его защиты, на какую оно бы ни за что не пошло ради сохранения собственной жизни.

И если внутренние наслаждения, хотя и не будучи умственными, превосходят внешние, то что тогда говорить о наслаждениях умственных?!

[2] Заключение: [интеллектное наслаждение выше чувственного]

Поэтому не следует прислушиваться к тому, кто утверждает: если мы окажемся в таком состоянии, в котором мы не едим, не пьем и не совокупляемся, то какое же у нас может быть счастье?

Такому человеку надо открыть глаза: о, горемычный, ангелы и кто выше их, наверное, более блаженны и радостны, чем скоты. Да как можно сравнивать одно с другим?!

[2. Блаженство как постижение благоприятного]

[3] Напоминание: [что такое «наслаждение»]

Наслаждение (лязза) — это восприятие (идрак) и обретение (найль) того, что у воспринимающего считается совершенством (камаль) и благом (хайр), поскольку оно таково.

Боль же (алям) есть восприятие и обретение того, что у воспринимающего считается дефектом (афа) и злом (шарр).

[Относительный характер блага]

Но добро (хайр) или зло бывает разным в зависимости [от субъекта]. Так, для вожделения добро — это, например, подходящая еда или годная одежда, для гнева — это победа, для разума — это, порой и в одном отношении, истинное (хакк), а порой и в другом отношении, — благообразное (джамиль).

К умственному добру принадлежит также благодарение, восхваление и почет. И вообще, стремления разумных людей в этом плане весьма разнообразны.

[Различие между благом и совершенством]

Всякое добро в отношении какой-либо вещи является свойственным ей совершенством (камаль), к которому она тяготеет по первичному своему предрасположению.

И всякое наслаждение связано с двумя факторами: с совершенством, которое служит благом (камаль хайри), и с его восприятием в качестве такового.

[4] Заблуждение и напоминание: [некоторые блага и совершенства могут не осознаваться как наслаждения]

Кто-то может подумать, что имеются такие совершенства и блага, которыми не наслаждаются подобающим образом. Например, здоровье: от него не испытывают того наслаждения, каковое получают от сладкого и тому подобного.

Если снисходительно и признать это как данность, то в ответ мы говорим следующее. Условием [наслаждения] служит обретение [блага] и осознание (шу’ур) [его], взятые вместе. Когда же чувственные вещи становятся устойчивыми (глаг. истакарра), человек может не осознавать их. Вместе с тем как только страждущий от продолжительной болезни вдруг возвратится к нормальному состоянию, он испытает великое наслаждение.

[5] Напоминание [касательно одного возражения против вышеприведенного определения: от некоторых благ и совершенств порой не возникает наслаждения]

И еще [могут заметить]: бывает и так, что сладкое получено, но его ненавидят. Так, некоторые больные не только не возжелают сладкого, но даже чувствуют неприязнь к нему.

Но и это не противоречит указанному [определению наслаждения], ибо в данном случае сладкое не является добром, раз чувство не воспринимает его в качестве добра.

[6] Напоминание: [уточненное определение наслаждения]

Если мы хотим более четко [определить наслаждение], хотя вышесказанного и достаточно для утонченного разума, то можно сказать так: наслаждение есть восприятие данного [блага] в качестве такового, коли у воспринимающего нет ни отвлекающего (шагиль), ни противоположного (мудадд).

Ведь будучи нездоровым или несвободным (фариг), воспринимающий может не чувствовать. Примером нездорового служит человек с больным желудком, если он испытывает отвращение к сладкому. А примером несвободного выступает человек с переполненным желудком — ему противна вкусная еда. Но при снятии препятствия к этим обоим возвращается наслаждение и желание, и они будут страдать от запаздывания того, что сейчас отвергают.

[7] Напоминание: [уточненное определение страдания]

Точно так же причиняющее боль может присутствовать, но воспринимающая сила испортилась (например, в предсмертном состоянии) или заглушилась (как в случае с анестезией), поэтому боль не причиняется. Однако как только эта сила возродится или с нее снимется препятствие, боль тут же прорвется.

[3. Обоснование бытия умственного наслаждения]

[8] Напоминание: [знание о наличии наслаждения, в отличие от ощущения его, не предполагает стремления к нему]

Следует отметить, что порой наличие наслаждения устанавливается достоверным образом (йакын ан ), но если нет того, что называется «вку- шанием [удовольствия]» (заук), то не будет к нему и стремления (шаук). Равным образом, наличие муки может быть установлено достоверным образом, но если нет того, что называется «претерпеванием [боли]» (мукасат), то необязательно присутствие отвращения к нему.

Примером первого случая служит состояние прирожденного импотента в отношении полового наслаждения, примером второго — состояние человека, который прежде не испытывал страданий от лихорадки.

[9] Напоминание: [совершенство разумной души]

Все, что доставляет наслаждение, служит причиной некоторого совершенства, каковое появляется у воспринимающего и каковое по отношению к нему является благом.

И нет сомнения в том, что и совершенства, и восприятия их различны. Например, совершенство вожделения состоит в том, чтобы соответствующий орган чувства обрел качество (кайфиййа) сладкости, взятое от его материи. И если такое случится, причем необязательно от внешней причины, то все равно наслаждение имеет место. Так обстоит дело и в отношении осязаемого, обоняемого и других [чувственных наслаждений]. Совершенством же гневливой силы служит обретение душой качества победы или качества осознания страдания возникшего в том, на кого падает гнев. А у эстимативной силы — это обретение образа вещи, на которую эта сила надеется или которую она вспоминает.

Таковы и прочие силы [души]. Для разумной субстанции совершенство заключается в том, чтобы в ней отражался блеск (джалиййат) Истинного-Первого (аль-хакк аль-авваль) сообразно присущей ей способности [воспринимать] Его изящество (баха’); и чтобы потом в ней отображалось, притом свободно от всякой примеси, последующее за Ним бытие, начиная от высших интеллектных субстанций, затем духовных небесных [субстанций] и небесных тел и т.д.; и чтобы сие отображение не отличалось от [умопостигаемых] самостей.

Таково совершенство, с каковым актуально становится разумная [человеческая] субстанция. Предыдущее же совершенство — это животное (хайавани) совершенство. Умственное восприятие проникает до сути [объекта] и свободно от примеси (шауб); чувственное же восприятие является сплошь примесью. Число ответвлений (тафасыль) умственного восприятия вряд ли конечно, а чувственные [ответвления] ограничены небольшим количеством, и если они множатся, то только в аспекте более сильного (ашадд) или менее сильного (ад’аф).

Но известно, что отношение одного наслаждения к другому наслаждению таково, каково отношение воспринимаемого к воспринимаемому и восприятия — к восприятию. Поэтому отношение умственного наслаждения к вожделеющему таково, каково отношение отображения Первоистинного и следующих за Ним [возвышенных субстанций] к качеству сладкости и каково отношение соответствующих двух восприятий.

[10] Напоминание: [занятой телом душе недоступно высшее блаженство]

Теперь, если [ты пребываешь] в своем теле с его отвлекающими делами и препятствиями и если ты не тяготеешь к подобающему тебе совершенству и не страдаешь от наличия [у тебя] его противоположностей, то ты должен знать, что все это — из-за тебя, а не из-за сего совершенства, и что в тебе самом кроются некоторые из вышеуказанных тебе причин.

[4. Обоснование бытия умственного страдания]

[11] Напоминание: [потусторонние последствия закоснелых телесных увлечений]

Как тебе уже известно, эти отвлекающие вещи суть переживания и состояния, которые сопутствуют душе из-за ее соседства с телом.

А если они прочно утвердятся [в твоей душе], то после разлучения [с телом] ты останешься таким же, каким был до этого. Но они будут как утвердившиеся муки, от которых ты был отвлечен, а теперь обращен к ним, и они станут восприниматься как противные. И сие есть мучение (алям), противоположное вышеописанному наслаждению, мучение духовной Геенны (ан-нар ар-руханиййа), которое страшнее мучения Геенны телесной (джисманиййа).

[5. О разрядах умственного несчастья]

[12] Напоминание: [два главных типа пороков]

Да будет тебе известно, что пороки (разиля) души, относящиеся к роду недостатка предрасположенности тому совершенству, на которое можно надеяться после разлучения [с телом], неустранимы (гайр мадж- бур). Те же пороки, что обусловлены посторонними привязанностями, исчезнут, и связанные с ними муки прекратятся.

[13] Напоминание: [разные последствия недостатка]

Знай также, что от порока недостаточности будет страдать душа, которая тяготела к совершенству, и эта тяга (шаук) следует за готовностью, обретенной стяжанием (икисаб).

Простоумные (бульх, ед. ч. аблях) же отстоят в стороне от этой муки — таковая предназначена именно отвергателям (ед. ч. джахид), пренебрегателям (ед. ч. мухмиль) и отворотившимся (ед. ч. му’рид) от ярко явленной (глаг. альма’а) им истины (хакк). Ибо простоумие (баляха) ближе к спасению (наджат), нежели бесплодная проницательность (фатана батра’).

[6. О разрядах счастливых]

[14] Напоминание: [потустороннее счастье посвященных]

Возвышенные гностики (ед. ч. ‘ариф мутаназзих) таковы, что, очистившись от связи с телом, достигают мира святости и счастья (‘алям аль-кудс ва-с-са’ада), и в них запечатлевается высшее совершенство, и они обретают то высшее наслаждение, о коем тебе поведали выше.

[15] Напоминание: [еще будучи в теле, душа может обрести потустороннее блаженство]

Однако это наслаждение не таково, что остается доступным во всех отношениях, пока душа находится в теле. Напротив, люди, погруженные в созерцание [мира] Господнего (джабарут) и отворачивающиеся от [плотских] занятий, испытывают, будучи в телах, значительную долю от этого наслаждения, которая так может овладевать ими, что отвлекает их от всего прочего.

[16] Напоминание: [состояние душ, предрасположенных к совершенству] Пречистые (салима) души, [т.е.] те, которые сохранили свое прирожденное естество (фитра) и не были огрублены земными факторами, таковы, что когда они услышат духовный зов (зикр рухани), напоминающий о состояниях им[материальных существ] (муфарикат), их охватывает неизвестного происхождения стремление (гаши ша’ик) и страсть (важд), сочетающаяся с радостным (муфарриха) наслаждением, что повергает в удивление (хира) и изумление (дахаш) благодаря соответствию (мунасаба) [сих состояний совершенства их самостям]. Это многократно переживалось [некоторыми людьми], и таковое служит одним из лучших побудительных мотивов (ед. ч. ба’ис).

А у кого такой мотив, то он не остановится, пока не получит сие целиком. Кто же движим [иными] побуждениями — [например,] тщеславием или соперничеством, — тот довольствуется достижением подобной цели.

Так обстоит дело с наслаждением гностиков.

[17] Напоминание: [потусторонняя судьба несведущих; о метемпсихозе]

Что же касается простоумных (бульх), то они, коли чисты [от нравственных пороков], по высвобождении из тел приходят к подобающему им счастью.

При этом, видимо, им не обойтись без содействия какого-то тела, которое становится субстратом для их имагинаций (ед. ч. тахаййуль). И не исключено, чтобы таковым служило какое-то небесное тело или ему подобное.

[Возможность духовного развития]

Может статься, что это приведет их в конце концов к присущей гностикам способности к блаженному соединению (иттисал мус’ид).

[Несостоятельность учения о переселении душ: (а) первый аргумент]

Но невозможно переселение (танасух) таких душ в тела того же рода, что и прежние. В противном случае каждая смесь потребовала бы душу, [от Деятельного разума] эманирующуюся в смесь, с которой сочеталась бы переселившаяся душа, и у живого существа оказалось бы две души.

[(б) Второй аргумент]

И еще: необязательно, чтобы ко всякому уничтожению примкнуло определенное возникновение, или чтобы число возникающих тел соответствовало числу покидающих их душ, или чтобы множество отрешенных [от тела] душ заслужило единое тело, с которым они соединились бы, либо, соперничая друг с другом, оттолкнулись от него.

Ты сам можешь подробно разобрать альтернативы, опираясь на наши разъяснения в других сочинениях.

[7. Ступени блаженства разумных существ]

[1] Наирадующееся чему-либо — это Первое, [радующееся] Своей самости. Ибо Оно наиболее сильно постигает наиболее совершенное — свободное от природы потенции и небытия (каковые служат источником зла); и ничто не отвлекает Его от такового.

Подлинная «любовь» (‘ишк) заключается в радости (иттихадж) от созерцания определенной самости. «Желание» (шаук) же — это движение к довершению этой радости, когда образ соответствующей самости представлен в одном аспекте — например, в воображении, но не представлен в другом — например, в чувствах; в таком случае это есть движение к достижению полного чувственного восприятия в отношении чувственного предмета. Следовательно, всякий возжелавший (муштак) — тот, кто уже достиг чего-либо, однако ему еще чего-то будет не хватать. Любовь (‘ишк) представляет собой совсем иное понятие.

Первое таково, что Оно есть и любящее (ашик) Свою самость, и любимое (ма’шук) для Нее, вне зависимости от того, любят ли Его другие или нет. В действительности же Оно любимо не только со стороны Его самости, но и многими прочими существами.

[2] За Первым следуют радующиеся и Ему, и своим самостям как радующимся Ему. Это — пресвятые (кудсиййа) интеллектные субстанции. «Желание» не прилагается ни к Первому, ни к последующим из числа Его пресвятых приближенных (аулийа’).

[3] За этими двумя ступенями следует ступень любящих-желающих (ед. ч. ‘ашик-муштак). Поскольку они влюбленные, то обрели (найль) нечто и посему испытывают наслаждение. А поскольку они возжелающие, некоторые их разряды подвержены мукам. Но коль скоро сии муки обусловлены Им, то они — сладостны. Среди чувственных вещей подобием их — хотя и очень далеким — служит мука от зуда и щекотания. Такое возжелание служит истоком некоего движения, которое, как только приведет к обретению [цели], то поиск прекратится, а блаженство будет достигнуто.

Если человеческие души дойдут до высшего блаженства (гибта) в земной жизни, то предельное состояние, какое может быть присуще им, — это состояние любящего-желающего. От аспекта возжелания они могут освободиться только в потусторонней жизни (аль-хайат аль-ухра).

[4] За этими душами следуют человеческие души, колеблющиеся между двумя сторонами — господней (рубубиййа) и низшей (суфаля), с их (душами) различными ступенями.

[5] Далее идут души, головой вниз погруженные в мир природы несчастной, с шеями бессуставными.

[7. Тяга всех сущих к своему совершенству]

Если ты всмотришься в сущие, ты обнаружишь, что у всякой телесной вещи имеется свойственное ей совершенство, волительная (иради) или естественная (таби’и) любовь (‘ишк) к такому совершенству и волительное или естественное желание (шаук) к нему, коли оно отсутствует. Сие есть милость (рахма) от Первопромысла (аль-‘инайа аль-уля) как промысла.

Это всего лишь общее рассуждение. Подробности же ты найдешь в соответствующих науках, раскрывающих его.

Список литературы

1. Ибн-Сина. Исцеление (фрагменты). В: Ибрагим Т. К., Ефремова Н. В. (ред.) Мусульманская философия (Фальсафа): антология. Казань: Изд-во ДУМ РТ; 2009. C. 309-456.

2. Ибрагим Т. К., Ефремова Н. В. Мусульманская религиозная философия: фальсафа. Казань: Казанский университет; 2014.

3. Ибн Сина. Книга знания. В: Ибн Сина. Избранные философские произведения. М.: Наука; 1980. C. 59-228.

4. аль-Багдади, Абу-ль-Баракат. Аль-Китаб аль-му’табар фи аль-хикма. Исфахан: Данишках-и Исфахан; 1994. Т. 2. (На араб. яз.).

5. ат-Тусы, Насыраддин. Шарх аль-Ишарат ва-т-танбихат. Кум: Бустан-и китаб; 2007. Т. 1-2. (На араб. яз.).

6. Ибн-Сина. Ат-Та’ликат. Кум: Марказ-и интишарат дафтар-и таблигат-и ислами; 1379/[2000]. (На араб. яз.).

7. Ибн-Сина. Аш-Шифа’: аль-Иляхиййат. Каир: Визарат ас-сакафа ва-ль-ир-шад аль-кауми; 1960. (На араб. яз.).

8. Ибрагим Т. К. Оптимистическая теодицея Авиценны. Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2017;159(6):1443-1454.

9. Ибрагим Т. К. Религиозная философия ислама: калам. Казань: Казанский университет; 2013.

10. ар-Рази, Фахраддин. Шарх аль-Ишарат ва-т-танбихат. Тегеран: Аджуман-и асар ва-мафахир-и фарханги; 2005. Т. 2. (На араб. яз.)

11. Ибн-Сина (Авиценна). «Указания и напоминания» [Раздел по метафизике] (Пер. с араб. и комм. Т. Ибрагима, Н. В. Ефремовой). Ориенталистика. 2018;1(2):251-274. DOI: 10.31696/2618-7043-2018-1-2-251-274.

12. Ибн-Сина. Ан-Наджат. Тегеран: Данишках Тихран; 1978. (На араб. яз.).

13. Ибн-Сина. Аль-Мабда’ ва-ль-ма’ад. Тегеран: Institute of Islamic Studies, McGill University-Tehran University; 1984. (На араб. яз.).

14. Ибн-ан-Надим. Аль-Фихрист. Тегеран; [1971]. (На араб. яз.).

15. Ибн-Сина. Рисаля фи ас-са’ада. В: Ибн-Сина. Раса’иль. Кум: Интишарат-и Байдар; 1400/[1979]. С. 260-279.

16. Ибрагим Т. К., Ефремова Н. В. О любви как фундаментальном атрибуте Бога в теологии Ибн-Сины. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):283-295.

Об авторах

Тауфик Ибрагим — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, заместитель председателя Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по теологии, член редакционного совета журнала «Minbar. Islamic Studies».

Ефремова Наталия Валерьевна — кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора восточных философий Института философии РАН, член редакционной коллегии журнала «Minbar. Islamic Studies».

Для цитирования:

Ибрагим Т., Ефремова Н.В. Ибн-Сина (Авиценна) Указания и напоминания [Раздел по метафизике]. Часть четвертая. Ориенталистика. 2019;2(2):337-374. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-337-374

For citation:

Ibrahim T., Efremova N.V. Ibn-Sina (Avicenna) Al-Isharat wa-t-tanbihat [on metaphysics]. Part four. Orientalistica. 2019;2(2):337-374. (In Russ.) https://doi.org/10.31696/2618-7043-2019-2-2-337-374

- Отправить статью

- Правила для авторов

- Международный редакционный совет. Редакционная коллегия

- Редакционный совет

- Рецензирование

- Этика публикаций