Неинфекционная болезнь

Неинфекционная болезнь – это болезнь, возникающая под воздействием неблагоприятных абиотических факторов окружающей среды и не передающаяся от одного растения к другому. Причиной развития неинфекционного заболевания могут быть различные факторы внешней среды, интенсивность которых расположена в зоне угнетения, по максимальным либо минимальным значениям [2] .

Содержание:

- Причины неинфекционных заболеваний

- Особенности неинфекционных заболеваний

- Классификация неинфекционных болезней

- Сопряженные заболевания

Симптомы неинфекционных заболеваний сходны с симптомами инфекционных болезней. Они связаны с изменениями окраски или формы органов растения. Это может быть хлороз листьев, ожог листьев и плодов, опадение завязей, скручивание листовых пластинок, гибель растения. Главный вред неинфекционных болезней, такой же, как и у инфекционных заболеваний – ухудшение качественных и количественных показателей урожайности. Недобор урожая варьирует в очень высоких пределах, от минимальных до полной гибели [1] .

максимума действия факторов жизни.» title=»Неинфекционная болезнь — Закон минимума, оптимума и

максимума действия факторов жизни.» title=»Неинфекционная болезнь — Закон минимума, оптимума и

максимума действия факторов жизни.» />

Закон минимума, оптимума и

максимума действия факторов жизни.

максимума действия факторов жизни.» title=»Неинфекционная болезнь — Закон минимума, оптимума и

максимума действия факторов жизни.» title=»Неинфекционная болезнь — Закон минимума, оптимума и

максимума действия факторов жизни.» />

1. Оптимум – значение фактора наиболее благоприятное для жизнедеятельности, роста и размножения организма.; 2. Нижний и верхний пределы выносливости – крайние значения фактора, за которыми условия становятся непригодными и вызывают гибель организма.; 3. Зона оптимума – зона нормальной жизнедеятельности организма.; 4. Зоны угнетения (стрессовые зоны) – промежуток между зоной оптимума и нижним или верхним пределом выносливости, характеризующиеся увеличением либо уменьшением действия фактора [3] .

Причины неинфекционных заболеваний

Закон минимума, оптимума и максимума действия факторов жизни позволяет наглядно продемонстрировать причины неинфекционных заболеваний [3] .

Развитие растений, а значит, и урожайность, ограничиваются тем фактором, который на данный момент оказывается в нижнем или верхнем пределе выносливости. Восстановление дисбаланса позволяет нормализовать продуктивность растения. Полная реализация потенциальных возможностей сорта возможна только при оптимальном значении каждого фактора окружающей среды (температуры, влажности, минерального питания) [3] .

При одновременном воздействии нескольких неблагоприятных факторов окружающей среды вредоносность неинфекционных заболеваний возрастает [1] .

симптомы дефицита азота у огурца.» title=»Неинфекционная болезнь — Нарушение минерального питания:

симптомы дефицита азота у огурца.» title=»Неинфекционная болезнь — Нарушение минерального питания:

симптомы дефицита азота у огурца.» />

Нарушение минерального питания:

симптомы дефицита азота у огурца.

симптомы дефицита азота у огурца.» title=»Неинфекционная болезнь — Нарушение минерального питания:

симптомы дефицита азота у огурца.» title=»Неинфекционная болезнь — Нарушение минерального питания:

симптомы дефицита азота у огурца.» />

Особенности неинфекционных заболеваний

Воздействие факторов окружающей среды оказывает значительное влияние на морфогенез и физиологию растительных организмов, значительно меняя процессы жизнедеятельности. Из этого следует, что неинфекционные нарушения развития растительных организмов, по сути – физиологические заболевания [1] .

Неинфекционные болезни имеют ряд особенностей:

- Отсутствие возбудителя патологического процесса. Причинами развития заболевания в данном случае служат абиотические факторы окружающей среды. Их неблагоприятное воздействие в значительной степени нарушает различные функции растений, влияет на патоморфологические признаки, существенно изменяет процессы жизнедеятельности растений, то есть вызывает патологический процесс [5] .

- Одновременное массовое появление симптомов на растениях. Это объясняется воздействием неблагоприятных факторов внешней среды сразу на все растения в поле, саду или теплице. В случае, когда неблагоприятными факторами являются почвенные условия, микроклимат или неравномерное внесение удобрений, проявление болезни может проявляться очагами. В таких случаях область действия неблагоприятных факторов четко ограничена территориально, и за пределы их влияния заболевание распространиться не может [5] .

- Неинфекционные болезни не передаются от растения к растению и их развитие возможно остановить, путем исключения или оптимизации воздействия неблагоприятных факторов внешней среды [5] .

Классификация неинфекционных болезней

Симптомы неинфекционных заболеваний те же, что и у инфекционных болезней. Поэтому их систематизируют по характеру воздействия факторов окружающей среды на растения [1] [4] .

Различают следующие типы заболеваний:

- Нарушение питания – недостаток или избыток элементов минерального (азот, железо, калий, магний, сера, фосфор, кальций, микроэлементы) и органического питания. Симптомы различны [1][4] .

- Нарушение климатических условий выращивания: водного режима, температурного режима (высокие и низкие температуры), влажности воздуха, продолжительности фотопериода и освещенности. Симптоматика различна [1][4] .

- Химический токсикоз – вызывается высокими концентрациями различных химических веществ, в том числе пестицидов при их неграмотном использовании. Симптомы – искривление побегов, деформация цветков, плодов, листьев [1][4] .

- Загрязнения воздуха – отравление ядовитыми примесями окружающего воздуха (диоксид серы, озон, хлор, диоксид азота). Симптомы – некрозы вегетативных и генеративных органов, гибель растений [1][4] .

- Механические повреждения – повреждение корней и основания стебля при перевалке рассады или посадке растений на постоянное место, поддергивание растений, привязанных к шпалере, полегание растений. Симптоматика – краткосрочное привядание, снижение урожайности, гибель [1][4] .

- Тератоплазии – генетически наследуемые либо приобретенные нарушения. Причины – наследственность или результат травмирующего воздействия факторов окружающей среды на верхушечные и латеральные меристемы. Симптомы – уродливость или ненормальное развитие различных органов или всего растения [1][4] .

- Болезни, вызываемые действием проникающих излучений – возникают при воздействии рентгеновских, космических, γ-лучей, α- и β-частиц. Действие зависит от дозы. Обычно летальна доза облучения составляет 2000–3000 ренген. При продолжительном облучении значительными дозами развивается лучевая болезнь [1][4] .

Типы неинфекционных заболеваний соответствуют неблагоприятным факторам окружающей среды, их вызывающим [1] .

Сопряженные заболевания

Сопряженное заболевание – это связь между неинфекционным заболеванием и следующей за ним инфекционной болезнью. Неинфекционный патологический процесс вызывает ослабление растений. В результате снижается и устойчивость к фитопатогенам [5] .

Сопряженные заболевания значительно усиливают вредоносность возбудителей инфекционных заболеваний. В частности, корневые и прикорневые гнили стеблей огурца развиваются в условиях нарушения технологии возделывания. Неблагоприятная температура, влажность, особенно резкие колебания этих факторов, ослабляют растения и снижают их устойчивость к воздействию возбудителей корневых и прикорневых гнилей огурца. В этом случае указанное заболевание выступает в качестве сопряженной болезни – ослабление растений под воздействием низкой агротехники дополняется заражением фитопатогенами и ее распространение получает массовый характер [5] .

Стресс, получаемый растениями, косвенным путем изменяет предрасположенность растений к поражению. При этом часто невозможно определить общую направленность изменений. Она зависит от ряда факторов: вида стресса, срока действия стресса, его интенсивности, взаимодействия системы паразит-хозяин [5] .

Например, ячмень после засухи меньше поражается заболеванием гельминтоспориозная корневая гниль злаковых культур, но при этом больше поражается мучнистой росой злаковых культур [5] .

Гастрит

Почему он возникает

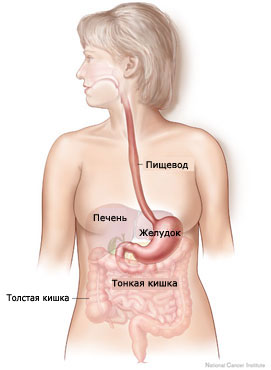

Чтобы понять, чем можно помочь желудку при хроническом гастрите, рассмотрим несколько фактов из анатомии и физиологии желудка.

|

| Схема пищеварительного тракта Источник рисунка (с изменениями) — www.cancer.gov |

Желудок – это полый мешок объемом всего 80 мл. Когда в него поступает пища, он может увеличиться в 50 раз до 4 литров. Внутренний слой стенки желудка, который контактирует с пищей, называется слизистой оболочкой. Толщина ее составляет всего 0,5 — 2,5 мм. Для увеличения площади соприкосновения слизистая оболочка образует многочисленные складки.

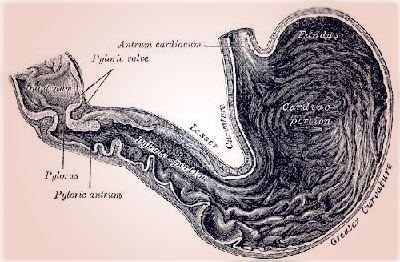

|

| Складки слизистой оболочки желудка Источник рисунка: ru.wikipedia.org |

Механическая функция желудка впечатляет. Cложно скоординированные движения и сокращения стенки желудка измельчают твердые компоненты пищи до частичек размером менее 0,25 мм. Другими словами, когда мы едим наспех и заглатываем пищу недостаточно прожеванной, перетирает все это слизистая оболочка желудка.

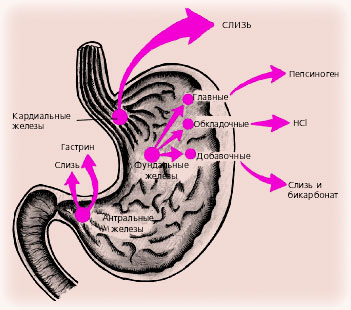

Химическая функция желудка удивляет еще больше. В сутки железы слизистой оболочки выделяют 2-3 литра желудочного сока. Он содержит прежде всего соляную кислоту и фермент пепсиноген. Пепсиноген под влиянием соляной кислоты в полости желудка превращается в активную форму – пепсин.

|

| Железы желудка активно работают Источник рисунка: medbook.medicina.ru |

Вдумайтесь: в год через желудок проходит около полутонны разнообразной пищи. Продукты питания отнюдь не стерильны. Вместе с ними поступает огромное количество микробов, вирусов, паразитов, токсинов и аллергенов. Благодаря сверхагрессивной среде в желудке пища под влиянием соляной кислоты обеззараживается, а в результате действия фермента пепсина крупные и прочные белковые молекулы животного и растительного происхождения расщепляются на мелкие фрагменты.

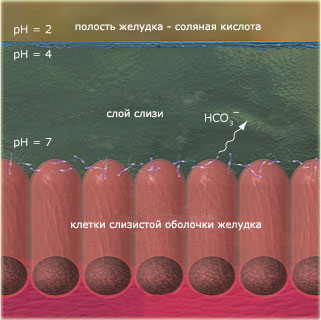

Простой вопрос. Как в таких чудовищно экстремальных условиях не повреждается сама слизистая оболочка желудка? Почему 100% людей не имеют гастритов? Оказывается, клетки слизистой оболочки постоянно выделяют слизь и щелочь (бикарбонат).

|

| Клетки слизистой оболочки желудка, укутанные слоем слизи Источник рисунка (с изменениями): www.science.org.au |

Благодаря защитному слою слизи имеет место следующая ситуация: в полости желудка среда резко кислая (pH составляет 2,0), а под слизью, которой укутаны клетки, среда нейтральная (pH составляет 7,0).

При нарушении защитного барьера слизистая оболочка под действием соляной кислоты и пепсина повреждается. Клетки слизистой оболочки гибнут, в стенке желудка развивается хроническое воспаление (хронический гастрит).

|

| Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка в месте перехода в 12-перстную кишку Источник рисунка: jkms.kams.or.kr |

Нарушению защитных свойств слизистой оболочки и развитию гастрита способствуют грубая и острая пища, курение, прием алкоголя, нестероидные противовоспалительные препараты (типа аспирина, индометацина), желчные кислоты, попадающие в желудок из кишечника. Одним из самых главных и распространенных агрессивных факторов является бактерия Helibacter pylori, — способная выжить в кислой среде желудка. Поэтому очень много людей (по различным оценкам от 20 до 50% взрослого населения) страдают хроническими гастритами.

Желудок – это начало пищеварительного тракта, он запускает и организует процессы переваривания и усвоения пищи. Когда он плохо справляется со своими обязанностями, срабатывает принцип домино. Одна костяшка падает и опрокидывает все другие. При хроническом гастрите. пищеварение нарушается и в кишечнике.

Типы хронических гастритов

Сиднейская классификация хронических гастритов, принятая Международным конгрессом гастроэнтерологов в Австралии в 1990 г выделяет три основных типа: тип А – аутоиммунный хронический гастрит; тип В — гелибактерный хронический гастрит; тип С — хронический гастрит: рефлюкс-гастрит.

Однако все типы гастритов объединяет одно. Это хроническое воспаление желудка, вызывающее атрофию слизистой оболочки и постепенное угасание ее работы.

Хронический гастрит – это сложная проблема, требующая хорошей диагностики и комплексного лечения, в том числе и применения антибиотиков для устранения Helibacter pylori. По этой теме, например, можно сослаться на добротный обзор профессора А.А. Хренова «Хронический гастрит».

Ортомолекулярный подход

В данном очерке хотелось бы рассказать о поддержке желудка при хроническом гастрите с позиций ортомолекулярной медицины.

В данном очерке хотелось бы рассказать о поддержке желудка при хроническом гастрите с позиций ортомолекулярной медицины.

«ОРТО» в переводе с греческого означает «норма», «правильный». Девиз ортомолекулярной медицины гласит: «правильные молекулы» в «правильных количествах» в «правильное время». «Правильные» или «ортомолекулы» — это те биологически активные вещества (БАВ), которые необходимы для питания клеток. Больные органы часто нуждаются в повышенных («правильных») количествах БАВ для своего питания. Кстати, «атрофия» в переводе с греческого означает дословно «дефицит питания». Если процесс атрофии больного органа не зашел необратимо далеко, восполнение дефицита питания клеток ведет к восстановлению структуры и функции органа.

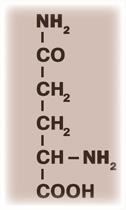

Итак, чем питаются клетки слизистой оболочки желудка? Разумеется, им нужно многое. Но есть одно вещество, в котором они особенно нуждаются. Это аминокислота глутамин.

Ценность глутамина

Глутамин — одна из 20 строительных аминокислот нашего организма.

Из-за особенностей своей молекулы глутамин является главным поставщиком азота и углерода для построения белков и нуклеиновых кислот.

Если для клеток мозга главным источником энергии является глюкоза, то для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта эту роль выполняет глутамин.

Заметим, что клетки слизистой оболочки желудка очень мало синтезируют собственного глутамина. Им не хватает специального фермента – глутамин-синтетазы. Поэтому для построения белков и других молекул им постоянно требуется поступление глутамина из кровотока.

Итак, глутамин для слизистой оболочки желудка является главным поставщиком энергии и строительным материалом. Значение глутамина для клеток слизистой оболочки особенно велико, потому что они размножаются с ошеломляющей скоростью. Каждые 3 дня одно поколение сменяется другим.

Но этим достоинства глутамина не исчерпываются. Новейшие исследования обнаружили:

- Глутамин подавляет воспалительные процессы в слизистой желудочно-кишечного тракта (1,2)

- Глутамин защищает клетки слизистой оболочки желудка от гибели в результате ядовитого действия аммиака, который выделяют бактерии Helibacter pylori (3)

- Глутамин усиливает иммунный барьер слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и препятствует проникновению через нее микроорганизмов (4).

В одном из исследований, проведенных еще в 1957 г. в Техасе, США, было показано на примере 24 пациентов, что прием 400 мг глутамина 4 раза в сутки приводил к стойкому улучшению или заживлению слизистой оболочки (радиографическая оценка) в течение 2-4 недель (5).

Вот почему глутамин — это, возможно, первое, в чем нуждается поврежденная и воспаленная слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта при хроническом гастрите. Вот почему глутамин является основой аминокислотно-растительного комплекса ОРТО МУКОЗА, призванного сыграть важную роль в оздоровлении желудочно-кишечного тракта.

Почему ОРТО МУКОЗА?

Первое слово означает ортомолекулярную идеологию, с позиций которой разработан комплекс.

Второе слово в названии связано с тем, что слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта по-латыни пишется «mucosa», что по-русски звучит как «мукоза».

Принципиально важно заметить, что ОРТО МУКОЗА является аминокислотно-растительным комплексом. Ведь одного глутамина мало. Поэтому в состав ОРТО МУКОЗЫ входят экстракты чаги, босвеллии, ромашки, подорожника, тысячелистника и алоэ вера.

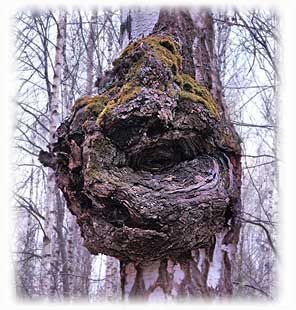

Чага березовая – Inonotus obliquus Fr.

Многие видели темные наросты этого гриба на стволах берез. Медленно, год за годом, чага забирает мощь большого дерева и концентрирует в себе огромную лекарственную силу. В 20 веке чага подвергается интенсивным исследованиям в России, Финляндии, Польше. В последние годы березовый гриб находится под пристальным вниманием специалистов из Южной Кореи. Возможно, самый замечательный эффект чаги заключается в ее способности нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта при гастрите, язвенной болезни и других расстройствах. Чага обладает ранозаживляющим эффектом, восстанавливает повреждения слизистой оболочки, обращает вспять воспаление и уменьшает боль, устраняя спазмы. Поэтому сухой концентрированный экстракт чаги занимает важное место в составе ОРТО МУКОЗЫ.

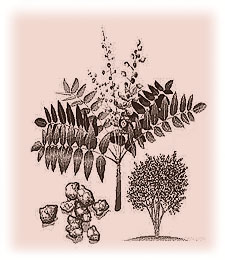

Босвеллия

Босвелия индийская — Boswellia serrata L.

Босвелия — дерево, произрастающее в Индии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В 20 веке было обнаружено, что смола босвелии содержит босвеллиевые кислоты, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Они блокируют синтез лейкотриенов — веществ, вызывающих воспаление. В ряде исследований была не только подтверждена эффективность экстракта босвеллии при воспалении суставов, но и показана его действенность при бронхиальной астме и, самое главное, при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как хронический колит, язвенный колит и болезнь Крона. Сегодня босвелия считается одним из самых перспективных борцов с воспалением в мире растений. Поэтому для борьбы с гастритом экстракт босвеллии включен в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Ромашка

Ромашка аптечная — Matricaria chamomilla L.

Это одно из самых древних целебных растений. Испытание временем выдержали четыре главных эффекта ромашки. Это способность устранять спазмы желудка и кишечника, уменьшать воспаление, оказывать помощь при метеоризме (ветрогонный эффект) и успокаивать. Благодаря этому ромашка верно служит при гастритах и колитах, язвенной болезни. Экстракт ромашки занимает достойное место в составе ОРТО МУКОЗЫ.

Подорожник

Подoрожник большой — Plantago major L.

Обернуть листом подорожника порезанный палец — для многих это одно из воспоминаний детства. Авиценна указывал, что подорожник «чрезвычайно хорош для язв» и способствует заживлению как свежих, так и застарелых повреждений. Ранозаживляющее действие подорожника хорошо передает одно из его народных названий — «чирьевая трава». Практической медициной установлено, что экстракт листьев подорожника не только оказывает ранозаживляющее действие, но и уменьшает процессы воспаления, снимает спазмы желудочно-кишечного тракта. Гастриты и язвенная болезнь — традиционная область применения экстракта подорожника. Поэтому экстракт листьев подорожника вошел в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Тысячелистник

Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefollium L.

Латинское название этого растения «ахиллея открытая» связано с преданием о том, что Ахилл, герой Троянской войны, использовал его для быстрого заживления своих ран. Ранозаживляющий эффект тысячелистника отражен в таких его названиях, как «кровавник», «раневая трава», «живучая трава». При поврежденной слизистой желудочно-кишечного тракта это важно. Кроме того, тысячелистник оказывает противовоспалительное действие и снимает спазмы. Однако в травяной медицине это ценное растение не претендует на роль главного героя. Тысячелистник усиливает действие других трав при гастрите. В этой роли главного помощника экстракт травы тысячелистника и включен в состав ОРТО МУКОЗЫ.

Алоэ вера

Алоэ древовидное — Aloe arborescens L.

Когда-то алоэ древовидное произрастало только на юге и на островах Восточного побережья Африки. Его лекарственные свойства почитались уже в Древнем Египте, где его использовали и для бальзамирования умерших. За его необычную жизнестойкость, способность переносить жару и засуху, арабы назвали алоэ «сабур», что означает «терпение». Древние греки платили за алоэ как за редкую драгоценность. Легенда гласит, что Александр Македонский, стремясь заполучить плантации алоэ, по совету своего учителя великого философа Аристотеля, завоевал остров Сокотр. Сабур, упаренный сок алоэ, входил в средневековый эликсир долгой жизни. Кстати, одно из названий алоэ так и звучит — «столетник». Для нас же ценно то, что алоэ, обладая выраженными противовоспалительными и регенерирующими свойствами, оказывает слабительный эффект. При хроническом гастрите часто отмечается склонность к спастическим запорам. Регулярное и своевременное опорожнение кишечника вызывает большое облегчение, а самое главное, создает необходимые условия для оздоровления слизистой оболочки. Хорошо, что эффект алоэ предсказуем: стул возникает через 8-10 часов после его приема и зависит от дозировки. Включение экстракта алоэ вера в ОРТО МУКОЗУ позволяет управлять стулом, подбирая необходимое количество таблеток.

ОРТО МУКОЗА — отправьте ваш желудочно-кишечный тракт в санаторий

В санаториях не напрягаются, правильно питаются и вообще отдыхают. Иначе о каком оздоровлении может идти речь? Поэтому во время приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите важно создать для слизистой кишечника санаторные условия. Правила очень простые:

- ни в коем случае не переедать (особенно не есть, когда не хочется);

- не злоупотреблять алкоголем и курением;

- максимально отказаться от острой, жареной и грубой пищи, сахара и других простых углеводов, газированных напитков, а при вздутии живота и от продуктов из зерновых (особенно от дрожжевого хлеба).

И вообще : «не есть то, от чего болит».

|

| Итак, условия для заживления слизистой оболочки с помощью ОРТО МУКОЗА созданы |

Теперь просто необходимо время. Проблемы со слизистой оболочкой желудка, которые накапливались годами, не решишь за неделю. Классический санаторный курс составляет 24 дня. Поэтому курс приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите не меньше этого срока, а лучше 1-2 месяца. Одной упаковки (100 таблеток) хватает приблизительно на 1 месяц. Первые признаки улучшения состояния желудка можно заметить уже через 7-10 дней.

Принимать таблетки ОРТО МУКОЗА следует на пустой желудок, желательно за 1 час до или после приема пищи, запивая их целым или половиной стакана воды. Необходимая дозировка ОРТО МУКОЗЫ составляет от 2 до 4 таблеток в день. Не следует принимать более 2 таблеток за один прием. Ориентиром является качество стула. При правильно подобранной дозировке отмечается регулярный мягкий комфортный стул. При разжижении стула можно начинать с одной таблетки. Примерно через неделю приема слабительный эффект постепенно уменьшается и можно увеличивать дозировку. Оздоровительные и профилактические курсы приема ОРТО МУКОЗЫ при хроническом гастрите можно устраивать 1-2 раза в год.

Полезно принимать ОРТО МУКОЗУ и после устранения бактерий Helibacter pylori с помощью антибиотиков. Ведь остаточные явления хронического воспаления после устранения Helibacter pylori могут длиться месяцы и годы.

1. Coeffier M, Marion R, Ducrotte P, Dechelotte P. Modulating effect of glutamine on IL-1beta-induced cytokine production by human gut. Clinical Nutrition. 2003 Aug; 22(4):407-13. 2. Phanvijhitsiri K et al. Heat induction of heat shock protein 25 requires cellular glutamine in intestinal epithelial cells. American Journal of Physiological — Cell Physiology. 291: C290-C299, 2006. 3. Eiji Nakamura and Susan J. Hagen. Role of glutamine and arginase in protection against ammonia-induced cell death in gastric epithelial cells. American Journal of Physiological — Gastrointestinal Liver Physiology. Vol. 283, Issue 6, G1264-G1275, December 2002. 4. E C Clark et al. Glutamine deprivation facilitates tumour necrosis factor induced bacterial translocation in Caco-2 cells by depletion of enterocyte fuel substrate. Gut 2003;52:224-230. 5. Shive W, Snider RN, DuBilier B, et al. Glutamine in treatment of peptic ulcer. Texas State Journal of Medicine., 1957; 53: 840-3.

14 мая 2008 года, ред. 18 октября 2014 года.

Сергей Алешин, кандидат медицинских наук научный обозреватель www.ortho.ru

Как приобрести ОРТО МУКОЗУ

https://www.pesticidy.ru/dictionary/Non_communicable_disease

https://www.ortho.ru/7_mucosa/Gastrit.html