Система удобрения для разных почв: внесение и дозы

Удобрение почвы – важный процесс для активного роста и развития растений и, соответственно, получения большого и качественного урожая. Удобрения – это совокупность веществ, которые применяют с целью улучшения состояния и свойств грунтов. Они питают растения необходимыми химическими компонентами.

Удобрение почвы – важный процесс для активного роста и развития растений и, соответственно, получения большого и качественного урожая. Удобрения – это совокупность веществ, которые применяют с целью улучшения состояния и свойств грунтов. Они питают растения необходимыми химическими компонентами.

-

и минеральные (по происхождению);

- твердые и жидкие (агрегатное состояние);

- прямого действия и косвенного (способ действия);

- основные, предпосевные, подкормочные, внутрипочвенные, поверхностные (способ внесения).

- песчаные;

- глинистые;

- супесчаные;

- суглинистые;

- подзолистые;

- торфяно-болотистые;

- чернозем.

Удобрение глинистых почв

Глинистые почвы – это грунты, которые содержат 40-45 % глины в чистом виде. Они характеризуются как липкие, сырые, вязкие, тяжелые, холодные, но богатые. Глинистые земли медленно пропитываются водой и сильно ее задерживают, очень плохо и медленно пропускают воду в нижний слой.

Поэтому растения, произрастающие на этом виде грунтов, практически не страдают от засухи. Вязкость таких грунтов при сильном увлажнении затрудняет обработку земли, как и при полном высыхании – земля каменеет, однако сильно трескается, что способствует быстрому проникновению воды и воздуха в трещины.

Поэтому самые тяжелые почвы для обработки – это глинистые. Чтобы их обработать, необходимо дождаться состояния, когда грунт уже не будет липким, но еще не пересохнет. Чтобы подготовить глинистые грунты для высадки растений, необходимо приложить достаточно большое количество усилий.

Первое, что следует сделать – улучшить и удобрить глинистую грядку. Чтобы вода не застаивалась, необходимо засыпать низины и разровнять холмы, то есть выровнять поверхность. Органические подкормки считаются первым шагом к окультуриванию глинистых грунтов. Их вносят в осенний период, когда собран урожай. Если освоение земли только начинается, необходимо внести 1,5 ведра органики на квадратный метр глинистой земли.

При использовании подкормки на глинистых грунтах хорошо себя зарекомендовали зеленые удобрения или сидераты. Для этого бобовые культуры-однолетки высеивают весной, а поздней осенью перерабатывают вместе с землей с целью создания условий для процесса гниения. Такие мероприятия не только обогащают землю органическими подкормками, но и улучшают ее структуру.

Как и чем можно облегчить почву: разрыхлению глинистых грунтов способствует речной песок, который вносят с органическими удобрениями. Используют три ведра песка на 1 квадратный метр земли. Внесение песка лучше производить осенью при перекапывании.

Для обогащения глинистую почву можно засеять клевером, затем скосить через 10 дней роста, оставив для перегнивания. Если глинистая земля является кислой, то необходимо вносить щелочные удобрения. Для этого используют гашеную известь.

Чтобы превратить глинистую землю в суглинистую, придется приложить усилия и вносить органические подкормки каждый год на протяжении пяти лет. Когда произошло освоение грунта и удалось немного улучшить ее составляющие, проводятся работы по удобрению для выращивания растений.

Минеральные удобрения – это неорганические синтетические соединения. Разберемся, для чего же в почву вносят минеральные удобрения. Этот вид используют для того, чтобы пополнить запасы питательных веществ: азота, фосфора, калия.

Минеральные удобрения на глинистую землю вносят осенью, под вспашку. Их используют в небольших количествах, поскольку глина и так богата минеральными веществами. Выбор минеральных удобрений зависит от того, что вы планируете выращивать на данном участке.

На глинистых грунтах растут яблони, вишни, инжир, айва, малина, боярышник. При посадке овощей на глинистой грядке рассаду высаживают под наклоном, расположив корни в более теплом слое грунта; семена нужно сеять в неглубокие лунки.

Картофель необходимо высаживать не глубже чем на 8 см. Землю следует постоянно рыхлить вокруг растений в период дождей, а при засухе – после полива.

Удобрение песчаных почв

Песчаная почва – это рассыпчатая, лишенная вязкости земля, в которой до 50 частей песка приходится на 1 часть глины. Можно проверить, песчаный ли тип почвы на вашем участке. Попробуйте скатать шарик либо жгутик. Если получается скатать шарик, а жгутик нет, то это супесчаный грунт, а если ни шарик, ни жгутик не образовываются, то тип этой земли – песчаный.

Проблема песчаного грунта заключается в плохом удержании влаги, поэтому без ее улучшения вы не только не добьетесь высокого урожая, но и нормального роста растений. Испаряясь, влага уносит большую часть питательных веществ. Песчаная земля быстро остывает и так же быстро нагревается, поэтому зимой растение погибнет от холода, а летом – от ожогов корней и вследствие отмирания корневой системы.

Для улучшения грунтов необходимо повысить их вязкость. Для этого используют органические подкормки. Использование навоза поможет улучшить песчаную почву. На квадратный метр необходимо использовать два ведра навоза. Такие манипуляции необходимо проводить в течение трех лет.

Более дешевый, но менее эффективный способ улучшить песчаный грунт – засыпать компостом либо торфом. На один квадратный метр следует использовать одно ведро удобрения. Также, как и глинистые грунты, песчаные улучшают с помощью засева территории бобовыми культурами. Перекапывать необходимо вместе с растениями, они помогут повысить вязкость.

Больше затрат и усилий вам необходимо будет приложить, чтобы улучшить грунт с помощью глины. Для этого лучше покупать порошкообразную сухую глину. Если вы потратитесь и внесете четыре ведра такого удобрения для почвы, то за два сезона вам удастся превратить песчаную почву в супесчаную.

Когда земля улучшится, каждое лето необходимо проводить мульчирование, благодаря этому вода не будет так быстро испаряться. Органические удобрения вносятся в песчаную землю осенью, в частности это торф и навоз. Вносить минеральные и некоторые органические удобрения для песчаной почвы лучше весной, если внести осенью, то большую часть вымоет вода.

Как удобрение для кислых песчаных почв используют древесную золу. Она способствует раскислению, а на нейтральных грунтах – это источник калия и фосфора. Вносить золу стоит по 200 г на каждый квадратный метр, не закапывать, а просто разбросать. Не стоит вносить золу с азотными удобрениями – она потеряет свои свойства.

Промежуток времени между внесением различных видов удобрений должен быть не менее месяца, а лучше использовать азотные удобрения непосредственно перед посевом/высадкой растений.

Минеральные удобрения на песчаных почвах необходимо применять осторожно, поскольку они сразу попадают к корням растений и могут их обжигать. Лучше удобрять чаще, но с более низкой концентрацией.

Вид подкормки, количество и частота внесения зависят от растений, которые вы планируете посадить. На песчаных грунтах хорошо растут бобовые, жимолость, ежевика, смородина, крыжовник, слива, вишня, яблоня, виноград, бахчевые культуры.

Удобрение супесчаных почв

Супесчаные – это грунты, в которых на 7 частей песка приходится 3 части глины. Они характеризуются тем, что имеют рассыпчатую структуру, средне держат влагу. В отличие от песчаных, супесчаные грунты являются благоприятными для выращивания растений.

Супесчаные грунты воздухопроницаемые, задерживают минеральные удобрения, не дают им вымываться, могут удерживать воду. Для подкормки хорошо подходит торф и навоз, их вносят весной либо осенью во время обработки земли. Внесение минеральных удобрений, как и в случае с песчаными почвами, производится весной, небольшими порциями, но часто.

Супесчаные почвы являются достаточно плодородными и пригодными для выращивания большинства растений. На супесках можно выращивать огородные культуры, большинство плодово-ягодных растений, зерновые культуры.

Удобрение суглинистых почв

Суглинистые почвы – это те, которые в своем составе содержат большую часть глины и меньшую – песка. Они считаются комбинацией глинистого типа и супесчаного.

- легкие;

- средние;

- тяжелые.

Суглинистые грунты лучше всего подходят для высаживания садовых и огородных культур. Они легко проветриваемые, хорошо тепло- и влагопроницаемые, легко обрабатываются. Суглинки богаты минеральными веществами и элементами, содержат большое количество питательных веществ, постоянно пополняющихся за счет микроорганизмов, которые обитают в грунте.

Несмотря на природное содержание микроэлементов, суглинистые, как и супесчаные почвы нуждаются в подкормках. Для внесения подходят навоз и компост, которые рекомендуют использовать осенью под обработку суглинок.

Также внесение дополнительных органических и минеральных удобрений целесообразно проводить в зависимости от планируемого посева либо высадки растений.

На тяжелых суглинках может расти алыча. Легкие суглинистые почвы подходят для выращивания груш и яблонь. После окультуривания такие растения для суглинистых почв, как бобовые, кукуруза, сладкий перец, корнеплоды, которые очень требовательны к составу грунта, способны нормально развиваться.

Удобрение подзолистых почв

Подзолистые – это грунты, характерные для хвойных лесов. Они образуются под влиянием низких температур и высокой влажности.

Этот вид земли считается наиболее неподходящим для овощеводства, так как имеет кислую реакцию и низкую плодородность. Рассмотрим, какое удобрение лучше для кислых подзолистых почв.

При использовании этих грунтов под высадку растений, необходимо снизить кислотность путем известкования. Для этого 0,5 кг извести вносят на 1 квадратный метр земли. Указанное количество извести используют 1 раз в 8 лет. Внесение извести необходимо проводить осенью, при этом использовать какие-либо другие подкормки не нужно.

Если внести вместе с известью органические или минеральные подкормки, действие последних будет минимальным, так как известь снижает эффективность других удобрений. Поэтому осенью используют известь, а весной – органические и минеральные подкормки.

- навоз необходимо вносить ранней весной под обработку земли;

- аммонийные подкормки (мочевина, аммофоска, хлорид аммония) вносят также в весенний период; подкормки вносят осенью.

Чувствительными к кислотности являются растения: пшеница, ячмень, кукуруза, огурцы, лук, бобовые, салат, подсолнечник.

К слабо чувствительным к кислой среде относятся: просо, рожь, овес, морковь, томаты, редис.

Лен и картофель при выращивании на сильно кислых грунтах нуждается в известковании почвы.

Таким образом, практически все растения нуждаются во внесении извести в грунт, чтобы нормально усваивать питательные вещества.

Удобрение торфяно-болотистых почв

Торфяно-болотистые почвы – это вид грунтов, который образуется при постоянном сильном переувлажнении осадками либо грунтовыми водами.

Торфяно-болотистые грунты, состоящие из органических веществ, богаты азотом, который редко находится в природной доступной форме для растений.

Но вместе с тем существует дефицит калия и критическая недостача фосфора. Такие грунты плохо проводят тепло, торф медленно нагревается. Рассмотрим, какие удобрения следует вносить на торфяно-болотистые земли.

Улучшение торфяно-болотистых земель необходимо проводить в двух направлениях:

- создание условий для нормальной жизнедеятельности путем внесения навоза, опилок, компоста;

- внесение недостающих элементов, таких как калий и фосфор, для обеспечения нормального развития растений.

Большинство плодовых деревьев не переносят постоянного застоя воды, поэтому высаживать их необходимо на возвышенности либо на подсыпанные участки земли. Хорошо себя зарекомендовала система мероприятий по осушению болотистых земель, которая позволяет выращивать зерновые культуры, овощи и плодово-ягодные культуры.

Удобрение чернозема

Чернозем – это вид земель, который имеет темный цвет и содержит большое количество гумуса. Этот вид земли богат фосфором, азотом, железом, серой. Черноземы являются хорошо водо- и воздухопроницаемыми, содержат в большом количестве кальций.

Черноземы сами по себе богаты и плодородны. При необходимости как осеннее удобрение для почвы используют фосфорные и калийные подкормки. Учитывая то, что чернозем обладает не очень хорошей рыхлостью, осенью можно внести компост, песок или торф: на 3 части чернозема использовать 1 часть подкормки.

Несмотря на плодородность, черноземы со временем ее теряют, если за ними не ухаживать и не вносить удобрений. Для грунтов с нормальной кислотностью подходят: селитра, калийные подкормки. Для кислых черноземов необходимо вносить гашеную известь из расчета 200 г на 1 квадратный метр.

Черноземы подходят для подавляющего большинства растений. На таких грунтах выращивают технические, зерновые, плодовые, масленичные культуры.

Подводя итоги, важно сказать, что любой вид почвы требует ухода. Для нормального роста и развития растений, увеличения плодородности и урожайности необходимо вносить удобрения в грунт.

Текст книги "Компосты, почвы, удобрения"

Дозы извести, приведенные в таблицах, рассчитаны на слой почвы в 20 см. Если есть необходимость произвестковать слой почвы большей мощности, то количество извести нужно пропорционально увеличить. Например, при перекопке на 30 см – в 1,5 раза, на 40 см – в 2 раза и т. д.

Дозы извести, приведенные в таблицах, так называемые полные дозы, рассчитаны на полную нейтрализацию кислотности корнеобитаемого слоя в один прием на длительный срок (12–15 лет). Их внесение приведет к снижению кислотности до рН солевой – 5,6–6,0 (соответственно рН водный 6,0–6,5). Такая реакция оптимальна для большинства садовых культур.

Если у вас нет достаточного количества извести для внесения полной дозы, можно внести половинную, но ее действие менее продолжительно, чем полной. Повторно известь нужно вносить через 6–7 лет. Имейте в виду: чем меньшую дозу извести вы вносите, тем с меньшим объемом почвы ее нужно перемешивать и тем чаще повторно ее вносить. Малые дозы извести следует заделывать на небольшую глубину, с тем чтобы снизить кислотность самого верхнего слоя почвы (6–8 см). При недостатке извести можно ее вносить местно: в рядки (например, при посеве свеклы – 50 г/м 2 ), в лунки (при посадке капусты – 30 г/м 2 ). Известь, внесенная местно, снижает кислотность почвы вблизи прорастающих семян и в зоне развития молодых корней, которые особенно чувствительны к повышенной кислотности.

Доза извести и потребность в известковании торфяных почв в зависимости от их кислотности (в граммах на 1 м 2 )

Известкование торфяных почв имеет свои особенности. Дозы извести, установленные для минеральных почв, для них непригодны.

Торфяные почвы имеют, как правило, высокую кислотность. В то же время они обладают большой буферной способностью и потенциально богаты кальцием. Так, в почвах низинных болот содержится кальция более 2 %. При разложении торфов кальций освобождается и подщелачивает почву. Поэтому при рН солевой более 5 (см. таблицу) торфяные почвы в известковании не нуждаются.

Реакция почвы не остается постоянной. Она может изменяться чаще всего в сторону подкисления. Подкислить почву могут при систематическом внесении органические и минеральные удобрения (например, сернокислый алюминий, сернокислый и хлористый калий, сернокислый магний), кислые дожди. Снизить кислотность почвы может речной песок, который имеет нейтральную или даже слабощелочную реакцию. Кроме того, известковые удобрения вымываются из почвы, особенно из легкой. Поэтому время от времени реакцию почвы следует проверять. Если она сместилась в кислую сторону, ее надо откорректировать дополнительным внесением извести, если в щелочную – внесением минеральных удобрений, подкисляющих почву, или верхового кислотного торфа.

В Германии, например, регулярно, каждые 3–4 года проводят так называемое «поддерживающее известкование» невысокой дозой известкового материала: 100–150 г/м 2 извести на тяжелых почвах и 50-100 г/м 2 доломитовой муки на легких.

Для известкования можно использовать различные известковые материалы. Наиболее распространенным материалом, снижающим кислотность почвы на садовых участках, являются известковая мука, известь-пушонка, мел тонкого размола, доломитовая мука. Качество их оценивается по степени помола. Чем тоньше помол, тем быстрее идет нейтрализация кислотности почвы. На легких почвах в качестве известкового материала предпочтительнее доломитовая мука. Это связано с тем, что легкие почвы бедны магнием. Внося доломитовую муку, мы известкуем почву и одновременно обогащаем важным элементом питания – магнием.

На садовых участках доступным известковым материалом является печная зола. Ее можно вносить во все типы почв, под все культуры – осенью и весной при перекопке (300–400 г/м 2 ). Эффективно внесение золы «точечно» в рядки, борозды, лунки при посадке в дозе 30–50 г/м 2 , в посадочные ямы (под плодовые 800-1000 г на яму, под косточковые – 400 г). Кроме того, печная зола является хорошим удобрением. В ней содержатся фосфор, кальций, магний и микроэлементы. Богата зола калием в форме, доступной для растений. Поэтому она особенно эффективна на легких и торфяных бедных калием почвах.

На кислых почвах известкование необходимо сочетать с внесением органических и минеральных удобрений, так как оно повышает их эффективность. Совместное внесение извести и органических удобрений способствует более быстрому разложению органических удобрений и, как следствие этого, освобождению из них питательных веществ в доступной для растений форме.

Следует иметь в виду, что применение органических удобрений, даже навоза, несущественно снижает кислотность почвы и не может заменить известкование.

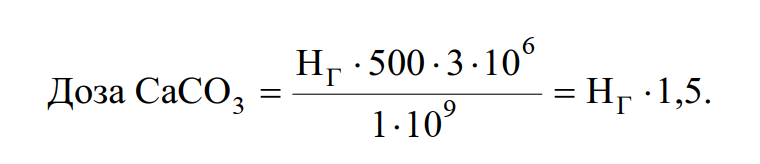

Большинство минеральных удобрений (из азотных – сульфат аммония и аммиачная селитра, хлористый аммоний, все калийные удобрения) подкисляют почву, что снижает их эффективность. Целесообразно одновременно с ними для нейтрализации кислотности вносить известь. Так, при внесении средней дозы сульфата аммония (20 г/м 2 ), чтобы нейтрализовать кислотность, требуется внести 25 г/м 2 СаСО3; аммиачной селитры (20 г/м 2 ) – 15 г/м 2 СаСО3; аммония хлористого (20 г/м 2 ) – 35 г СаСО3; калия хлористого (15 г/м 2 ) – 7–8 г СаСО3.

Известковые материалы следует вносить в тех дозах, которые вы определите на основании таблиц на с. 23, 24. При внесении извести «на глазок» вы можете почву переизвестковать. Переизвесткованная почва (рН водный – 7,0–7,3) так же неблагоприятна для садовых культур, как и кислая.

Во-первых, в переизвесткованных почвах ухудшаются физические свойства. Такие почвы бесструктурны, так как щелочной гумус не способен связывать минеральные частицы в структурные отдельности.

Во-вторых, на переизвесткованных почвах растения испытывают недостаток микроэлементов. Это связано с тем, что ряд микроэлементов, таких как бор, марганец, железо, цинк, йод, кобальт, переходят в неусвояемую для растений форму (образуют с кальцием труднорастворимые соединения). В переизвесткованных почвах нарушается поступление в растения калия и магния, из-за их антагонизма с кальцием снижается доступность фосфора. То есть нарушается нормальное питание растений. Подходить к известкованию следует ответственно, проводить его грамотно, не превращая почву из кислотной в щелочную.

Гумус и его роль в создании и сохранении плодородия почвы

Гумус является исключительно важной составной частью почвы. Он образуется в почве при разложении микроорганизмами разнообразных органических материалов.

Содержание гумуса в почве – показатель уровня плодородия. Особая роль гумуса объясняется его многосторонним воздействием на все агрономически важные свойства почвы. Практически все свойства почвы находятся в прямой зависимости от содержания органического вещества, 90 % которого приходится на долю гумуса. В чем же проявляется столь большое значение гумуса?

Для чего нужен гумус

Гумус осуществляет в почве тройную функцию:

• Гумус – основной накопитель питательных веществ в почве. В нем содержится 95–99 % всех запасов азота почвы, 60 % фосфора, до 80 % серы, значительная часть микроэлементов. Питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме. Только после его разложения микроорганизмами питательные вещества переходят в доступную форму;

В составе гумуса входит гуминовая кислота – физиологически активное вещество, которое стимулирует развитие корневой системы. Гумус почвы, взаимодействуя с ее минеральной частью, способствует переводу питательных веществ в доступную для растений форму;

При разложении гумуса из почвы выделяется углекислота, которая является источником воздушного питания растений;

• Гумус способствует созданию водопрочной структуры почв (склеивая мелкие пылеватые частицы в водопрочные комочки). Чем больше гумуса в почве, тем прочнее ее структура. Структурность – ценное свойство почвы. Хорошая структура обеспечивает достаточное содержание в почве воды, воздуха, благоприятный температурный режим, тем самым создаются необходимые условия для хорошего роста и развития корней и растения в целом;

• От содержания гумуса зависит важнейшее свойство почвы – ее поглотительная способность. Чем она выше, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества. Наибольшей поглотительной способностью обладают гумусированные почвы с высоким содержанием органического вещества;

• Гумус создает в почве благоприятные условия для развития и деятельности полезных микроорганизмов, способствующих переводу питательных веществ в доступную для растений форму.

Разные типы почв содержат разное количество гумуса. Наиболее богаты им черноземы, отличающиеся наибольшим естественным плодородием. Содержание гумуса в них колеблется от 5 до 10 %.

Естественные минеральные почвы нашей зоны (подзолистые, дерново-подзолистые) бедны гумусом. Но особенно – легкие песчаные и супесчаные – содержание гумуса в них колеблется от 0,5 % до 1,5 %. Содержание гумуса в тяжелых почвах выше – колеблется от 2,0 до 2,5 %. Богаче гумусом, как правило, переувлажненные почвы. Слабое поступление в них кислорода (из-за избыточной влажности)сдерживает разложение органического вещества, что способствует накоплению гумуса.

Особо следует сказать о торфяных почвах, которые на 90 % и более состоят из органических остатков различной степени разложения и гумусовых веществ.

Накопление гумуса зависит от количества поступающих в почву растительных остатков и внесенных органических удобрений. На садовых участках при выращивании культурных растений их наземная часть почти полностью убирается, а количество корневых остатков незначительно. Поэтому они не являются источником пополнения почвы органическим веществом (гумусом). В связи с этим особое значение приобретает внесение на садовых участках органических удобрений.

Учитывая большую роль гумуса в создании плодородия почв, каждый дачник на своем участке должен стремиться обогатить почву гумусом и заботиться о его сохранении.

Органические удобрения – основной источник пополнения гумуса

К органическим удобрениям относятся: навоз, перегной, сапропель, продукты жизнедеятельности человека, разнообразные компосты, птичий помет, листовая и дерновая земля, биогумус и др. Они содержат все необходимые растениям элементы питания.

Органические удобрения способны либо обогащать почву гумусом, либо служить подкормкой, не обогащая ее. Регулярное внесение больших доз органических удобрений проводят прежде всего для получения оптимального содержания гумуса в почве. Для большинства садовых растений содержание гумуса в 5–6 % является оптимальным. Его вполне достаточно для создания хорошей структуры, рыхлости и водоудерживающей способности почвы. Основное внесение органических удобрений создает в почве на длительный срок большой запас питательных веществ.

Очень важным является внесение органических удобрений при создании корнеобитаемого слоя (их закладывают на всю его глубину). При этом происходит обогащение органическим веществом всей толщи слоя.

В качестве основного удобрения используют медленно разлагающиеся органические удобрения: навоз, разнообразные компосты, сапропель, солому и др. Особенно предпочтительны компосты на торфяной основе. Только медленно разлагающиеся органические удобрения обогащают почву гумусом: 20–30 % их массы остается в почве в виде гумуса.

Содержание гумуса в почве повышается медленно. Так, при внесении навоза или компоста в дозе 6 кг/м 2 ежегодно для увеличения содержания гумуса на 1 % потребуется 5 лет. Содержание гумуса быстрее возрастает на тяжелых почвах, медленнее на легких, так как из-за хорошей в них аэрации разложение органического вещества происходит быстрее. Именно с этим связана необходимость внесения органических удобрений в легкие почвы чаще и на меньшую глубину, чем в тяжелые(реже и на большую глубину).

Быстро разлагающиеся органические удобрения (коровяк, навозную жижу, настой зеленой массы растений, продукты жизнедеятельности человека, птичий помет, биогумус и др.) следует использовать исключительно в виде подкормок, они либо не обогащают почву гумусом, либо обогащают очень мало (лишь 1–3 % их общей массы остается в почве в виде гумуса). Однако от подкормок быстро разлагающимися органическими удобрениями не следует отказываться. Они очень эффективны, так как поддерживают оптимальный уровень питательных элементов, обеспечивают растения необходимыми микроэлементами, активизируют работу почвенных микроорганизмов. В отличие от основного внесения органических удобрений органические подкормки проводят всегда только в верхние слои почвы. Жидкие органические подкормки применяют в период интенсивного роста растений (с конца мая до конца июня) в случае замедленного и ослабленного роста растений.

Содержание гумуса в почве не остается постоянным: он регулярно создается и теряется. Формирование урожаев овощных, ягодных, плодовых культур сопровождается большим расходом питательных веществ почвы, распадом гумуса. На овощных и цветочных грядках почву в течение вегетации перекапывают, рыхлят, поливают. Эти мероприятия способствуют разложению гумуса – ежегодно при этом теряется 2–5 %. Поэтому только регулярным внесением органических удобрений можно поддерживать оптимальный уровень гумуса в почве. Процесс разложения органического вещества до образования гумуса можно регулировать поливами и рыхлением почв. Чередование влажности и сухости ускоряет образование гумуса. Некачественный кислый гумус улучшают известкованием.

Опыт показывает, что баланс гумуса в почве на овощных и цветочных грядках можно поддерживать, если вносить на грядки один раз в 2–3 года органические удобрения (компосты).

Органические удобрения для разных видов растений

Органические удобрения следует вносить в почву с учетом требований к ним отдельных видов растений.

Особенно высокие требования предъявляют однолетние овощные растения: все виды капусты, огурцы, томаты – доза внесения органических удобрений для этих культур должна быть не менее 8-10 кг/м 2 .

Очень «капризны» также баклажаны, перец, лук-порей, патиссоны, кабачки, тыква, сельдерей, ранний картофель – необходимая им доза 6–8 кг/м 2 .

Но есть овощные культуры – морковь, салат, петрушка, шпинат, лук, фасоль, горох, редька, свекла, редис, – которые не требуют большого количества органических удобрений и даже плохо их переносят. Эти овощи следует сажать на грядки через 2–3 года после внесения органических удобрений. При наличии свежих органических удобрений названные культуры сильно вегетируют, не вызревают, корнеплоды и луковицы плохо хранятся. Кстати, на тяжелых глинистых почвах и при высоком содержании органических удобрений свекла и морковь также плохо растут, корнеплоды имеют неправильную форму, «разветвляются».

Под многолетние овощи (спаржу, хрен, ревень, топинамбур)органические удобрения вносят перед посадкой в дозе 4–6 кг/м 2 компоста или полуперепревшего навоза, заделывая их на глубину 40–60 см.

Цветы, выращиваемые на садовых участках, как правило, менее требовательны к органическим удобрениям. Лучше всего они реагируют на компосты. По требованиям к органическим удобрениям можно выделить четыре основные группы цветочных культур:

• 1 группа – однолетники, такие как календула, петуния, портулак, табак, настурция, астра. Потребность в органических удобрениях невысокая – доза внесения органических удобрений 1.0–1,5 кг/м 2 ;

• 2 группа – однолетники: маргаритка, василек, гайлардия, гвоздика гренадин, мак, скабиоза; многолетники: дельфиниум, астра многолетняя, георгин, ирис, тысячелистник таволговый, нивяник; луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, гладиолусы – доза внесения органических удобрений 2.0–2,5 кг/м 2 ;

• 3 группа – однолетники: алтей, космея, левкой, цинния, гвоздика турецкая; многолетники: колокольчик персиколистный, дицентра, морозник, пион, лилии, розы чайно-гибридные – доза внесения органических удобрений 3,0–3,5 кг/м 2 ;

• 4 группа – однолетники: колокольчик средний, наперстянка; многолетники: астильба, лигулярия, ветреница – высокотребовательные к органическим удобрениям культуры – доза внесения 5–6 кг/м 2 .

Рекомендуемые дозы органических удобрений под цветочные культуры следует вносить для одно– и двулетников на один период выращивания, для многолетников и клубнелуковичных – натри года.

Из ягодников наиболее требовательной к органическим удобрениям культурой является земляника. Она требует большого количества удобрений не только при закладке плантаций (4–6 кг/м 2 полуперепревшего навоза или компоста), но и ежегодного внесения в течение 3-4-летнего выращивания на одном месте. Ежегодно осенью рекомендуется заделывать в междурядья 2–3 кг/м 2 органического удобрения. Хорошие результаты дают подкормки земляники навозной жижей (после сбора ягод) в дозе 1–2 л/м 2 .

Малину и ежевику следует высаживать в удобренную «органикой» почву (доза 6–8 кг/м 2 ). Ежегодно осенью под кустарники вносят компост (1–2 кг/м 2 ), который перед этим обогащают минеральными удобрениями (15 г нитрофоски на куст).

Смородина и крыжовник менее требовательны к органическим удобрениям при посадке (доза 2–3 кг/м 2 ), а подкармливать их следует так же как и малину.

Плодовые деревья удобряют как перед посадкой, так и в процессе роста. В посадочные ямы вносят:

под семечковые 12–15 кг перегноя (ни в коем случае не вносить свежий навоз!);

под косточковые – 6–7 кг.

В дальнейшем через каждые 3–5 лет осенью вносят под семечковые 3–5 кг/м 2 полуперепревшего навоза или компоста, под косточковые – 2–3 кг/м 2 .

Декоративные деревья и кустарники менее требовательны к органическим удобрениям.

Повышенные специфические требования к органическим удобрениям при посадке предъявляют растения, произрастающие в природе на сырых гумусных почвах. Они предпочитают почвы с содержанием до 10–20 % кислого гумуса с большим количеством неразложившихся растительных остатков. К таким растениям относятся черника, верески, рододендроны, азалия, эрика, калина, клюква, сосна черная, андромеда.

Если вы намерены выращивать эти растения, то один из способов их посадки – в специально подготовленную и засыпанную в яму земельную смесь. Компоненты смеси: кислый верховой торф, хвойная подстилка, листовая земля в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного коры деревьев хвойных пород.

Эти растения сажают и другим способом – в минеральную почву. Для этого осенью на месте предполагаемой посадки нужно хорошо перекопать почву на глубину 40 см и покрыть 20-сантиметровым слоем земельной смеси, состоящей из верхового торфа, листовой земли и хвойной подстилки (1:1:1). Весной на подготовленный участок высаживают растения.

При внесении органических удобрений нужно руководствоваться требованиями культур. При недостаточном внесении органических удобрений почва будет терять органическое вещество, что вызовет ухудшение ее химических и физических свойств. Но вместе с тем внесение избыточно высоких доз органических удобрений приведет к избытку гумуса в почве и может оказать негативное влияние на растения. В частности, при завышенном содержании гумуса в почвах из-за высокой их влагоемкости возможно возникновение бескислородных условий (так называемый анаэробиоз). Это отрицательно скажется на развитии растений.

При устройстве газонов следует обращать большое внимание на подготовку почвы. Важно обеспечить наилучшие почвенные условия для роста и развития газонных трав в первые годы вегетации. От этого зависит дальнейшее состояние газонов и их долголетие. Обязательным является внесение органических (компоста или перегноя) и минеральных удобрений на всю глубину корнеобитаемого слоя. Эффективны на газонах жидкие органические подкормки. В дальнейшем корневая система трав при отмирании будет обогащать почву органическим веществом. Пополнение органического вещества в почвах газона обеспечит землевание (подсыпка питательной земляной смеси).

Применение минеральных удобрений

Основой применения макро– и микроудобрений является содержание их в основных типах почв.

Культуры, выращиваемые на садовых участках, требуют, как правило, почв высокого плодородия. Естественные почвы нашей зоны бедны доступными для культурных растений питательными веществами.

Получить хорошие урожаи на садовых участках только благодаря естественным запасам почвы, не пополняя их за счет удобрений, невозможно. Теряемые ежегодно элементы питания нужно возобновлять – внесением в почву удобрений.

Несомненно большое значение имеет внесение в почву органических удобрений, однако они не могут обеспечить питание растений в достаточном количестве и в нужном соотношении.

Дело в том, что питательные вещества в органических удобрениях находятся в недоступной для растений форме. В доступную они переходят только после их разложения микроорганизмами, а на это нужно время.

Минеральные же удобрения по сравнению с органическими являются более концентрированными и быстродействующими, так как содержат большие количества доступных питательных веществ, нужных растениям, в водорастворимой форме. Без их применения невозможно покрыть полностью потребность садовых культур в элементах питания.

Простые минеральные удобрения

Существующее недоверие к минеральным удобрениям необосновано и возникло, главным образом, из-за неправильного их применения и незнания их свойств. Для получения хороших устойчивых урожаев на почвах нашей зоны альтернативы минеральным удобрениям нет.

По характеру воздействия на почву и рост растений минеральные удобрения делятся на прямые и косвенные. Внесение так называемых прямых удобрений способствует улучшению питания растений такими элементами, как азот, фосфор, калий, магний, железо и другими. К этой группе относятся азотные, фосфорные, калийные, магниевые и др. Косвенные удобрения улучшают прежде всего свойства почв, хотя и содержат в составе элементы питания растений (Ca, Mg). К ним относятся известь, доломитовая мука, гипс и др.

Минеральные удобрения бывают простыми, содержащими одно питательное вещество, или комплексными, имеющими в своем составе 2–3 или больше питательных веществ. В свою очередь комплексные удобрения подразделяются на сложные и смешанные в зависимости от способа их получения.

Для всех видов удобрений принято указывать содержание в их составе полезного для растений (так называемого действующего) вещества в процентах. Содержание действующего вещества – главный показатель при расчете дозы внесения любого минерального удобрения.

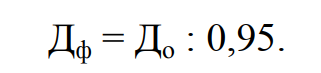

Приведем такой пример. Нужно внести в почву 9 г/м 2 азота. У вас имеется аммиачная селитра. В ней содержится 35 % азота (содержание указывается на этикетке). Это значит, что в 100 г удобрения содержится 35 г азота, но вам нужно внести всего 9 г/м 2 азота.

Как рассчитать нужное количество?

Расчет производится так: в 100 г содержится 35 г азота, в х граммах содержится 9 г азота, отсюда х= (100 х 9): 35 = 25 г.

Значит, чтобы внести 9 г/м 2 азота, вам нужно внести 25 г/м 2 аммиачной селитры. Точно так же рассчитывается доза любого минерального удобрения.

В практике находят широкое применение простые минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные, магниевые, известковые, отдельные виды микроэлементов. Простые удобрения вносят в почву в течение вегетации, когда выявляются признаки их недостаточности или удобрения не были внесены в достаточном количестве при основной заправке. Обязательным является внесение простых азотных удобрений рано весной.

Разные садовые культуры предъявляют разные требования к содержанию азота в почве. Наиболее требовательны к азоту все виды капусты, тыква, кабачки, ревень, перец, картофель, баклажаны. Азотные удобрения под овощи вносят как перед посевом (посадкой), так и во время вегетации в виде подкормок.

Из декоративных требовательны к содержанию азота в почве – флокс метельчатый, георгин, пион, роза, фиалка, бальзамин, гвоздика, цинния, настурция, сирень и др.

Из ягодных и плодовых – земляника, вишня, слива, малина, ежевика. Доза азотных удобрений под все эти садовые культуры – не менее 25 г/м 2 аммиачной селитры.

Ко второй группе по требовательности к азотному питанию следует отнести морковь, кукурузу, петрушку, свеклу, чеснок, огурцы, томаты; цветочные – однолетники, дельфиниумы; плодово-ягодные – яблоню, смородину, крыжовник – доза 20 г/м 2 аммиачной селитры.

К третьей группе по требовательности к азоту относятся: лук, листовые овощи, ранний картофель, редис; луковичные, камнеломки, горицвет, примулы, маргаритки, можжевельник; из плодовых – груша. Доза – 15 г/м 2 аммиачной селитры.

Наименее требовательны к азоту в почве – фасоль, горох, редис, ароматические овощи; из декоративных – очиток едкий, молодило, азалия японская, рододендрон, эрика, вереск, ирис низкий, космея, мак восточный, портулак и др. Доза – 7–8 г/м 2 аммиачной селитры.

Азотные удобрения. Из азотных удобрений на садовых участках наиболее широко используются аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина, в меньшей степени кальциевая и натриевая селитры.

Разные виды азотных удобрений содержат азот в разных формах: аммиачной (сульфат аммония), нитратной и аммиачной (аммиачная селитра), амидной (мочевина). От формы азота в удобрении зависят агрономические свойства и техника внесения удобрений. Наиболее ценным азотным удобрением является аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония), содержащая около 35 % азота.

Растения способны поглощать азот в двух формах: нитратной и аммиачной. Условия их поглощения растениями разные. Так, аммиачный азот лучше используется растениями при слабой кислотности почвы (рН водный выше 6,0), в то время как нитратный азот, наоборот, более эффективен при кислой реакции (рН водный ниже 5,0).

Температура почвы также влияет на характер азотного питания: в холодную погоду более эффективен нитратный азот, в теплую – любая форма азота. В аммиачной селитре половина азота находится в нитратной форме, а другая половина – в аммиачной. Это обстоятельство выгодно отличает аммиачную селитру от других азотных удобрений. Присутствие в аммиачной селитре двух форм азота делает это удобрение универсальным, способным обеспечить питание любых культур на любых почвах в любые сроки.

Аммиачная селитра хорошо растворяется в воде, является быстродействующим удобрением. Поэтому она предпочтительна перед другими видами азотных удобрений для подкормок. Сейчас выпускается гранулированная аммиачная селитра, она не гигроскопична и не слеживается. Аммиачная селитра подкисляет почву, особенно значительно подкисление на легких песчаных почвах, бедных гумусом. Для нейтрализации кислотности следует время от времени проверять рН почвы и проводить поддерживающее известкование.

Другим распространенным азотным удобрением является сернокислый аммоний (сульфат аммония) – белый хорошо растворимый в воде кристаллический порошок, содержит 20–21 % азота в аммиачной форме.

В почве аммиачный азот удобрения закрепляется и не вымывается из нее, что делает его пригодным для внесения не только перед посевом и в подкормки, но и осенью, а также на легких почвах. Поглощенный почвой аммоний хорошо усваивается растениями.

Этот вид азотного удобрения сильно подкисляет почву. Поэтому, чтобы предотвратить подкисление почвы, усилить действие сульфата аммония на урожай, рекомендуется нейтрализовать его кислотность перед внесением в почву: к 1 0 г сульфата аммония следует добавить 13 г извести или мела. Особенно это необходимо при внесении сульфата аммония в рядки, в лунки и в качестве подкормки, когда велико отрицательное влияние подкисляющего действия удобрения на корни.

Наряду с этим сульфат аммония является предпочтительным азотным удобрением при внесении под культуры, требующие кислых почв (рододендроны, верески, клюква и др.), а также на переизвесткованных почвах.

Мочевина (карбамид, диамид угольной кислоты). Самое концентрированное водорастворимое азотное удобрение. Содержит 46 %азота. Азот мочевины находится в амидной форме и в таком виде плохо усваивается растениями. Чтобы он хорошо усваивался, необходимо превращение его в минеральную форму. Скорость превращения мочевины зависит от свойств почвы: в почвах с нейтральной реакцией скорость ее разложения выше, чем в кислых и щелочных. На разложение мочевины влияет погода: при теплой погоде азот мочевины быстрее переходит в минеральную форму. При холодной этот процесс идет медленно. Поэтому наиболее эффективно применять мочевину в качестве подкормки в теплое время года.

Так как мочевина – высококонцентрированное удобрение, то особое внимание нужно уделять равномерному ее внесению в почву, чтобы избежать ожогов у растений. Так, например, перед внесением ее следует смешивать либо с другими удобрениями (например, с суперфосфатом), либо с песком. Можно вносить мочевину в растворе. Почву мочевина подкисляет слабо.

Выпускают мочевину в двух видах: кристаллическом и гранулированном. Гранулированная мочевина обладает хорошими свойствами, не слеживается. При использовании видов мочевины следует обратить внимание на одно обстоятельство. При грануляции мочевины в ней образуется вещество – биурет, которое при содержании более 3 % может угнетать рост растений, быть токсичным. Процент биурета в удобрении должен быть указан на этикетке. Его должно содержаться в гранулированной мочевине не более 1 %.

Мочевина является идеальным удобрением для внекорневых (листовых) азотных подкормок (0,2 %-ный раствор – 2 г/л). Она не вызывает ожогов, хорошо проникает внутрь листа. Для внекорневых подкормок следует применять только кристаллическую мочевину, так как она содержит очень мало биурета (0,1–0,2 %).

Меньше распространены такие простые азотные удобрения, как кальциевая и натриевая селитра. Это менее концентрированные удобрения, содержат меньше азота, но у них есть свои преимущества.

Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций)содержит 16–17 % азота в нитратной форме и 24 % кальция. Удобрение хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями, почву подщелачивает, поэтому лучше всего вносить его в кислые почвы в виде жидких подкормок (не более 10 г/л). Хорошее удобрение для закрытого грунта.

Натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокислый натрий) содержит 15–16 % азота в нитратной форме и 26 % натрия. Представляет собой мелкокристаллический порошок желтоватого или сероватого цвета, хорошо растворимый в воде. Почву подщелачивает. Можно использовать как основное удобрение (30–40 г/м 2 ), но эффективнее в виде жидких подкормок (10–15 г/л). Можно вносить под все овощные культуры, но лучше всего влияет на сахарную свеклу. Не следует вносить это удобрение часто, так как присутствующий в нем натрий способен разрушать структуру почвы.

Химическая мелиорация почвы. Известкование кислых почв

1. Отношение сельскохозяйственных растений к реакции почвы и известкованию

Известкование кислых почв – важнейший агрохимический прием повышения эффективного и потенциального плодородия почв. Повышенная кислотность почв создает неблагоприятные условия для роста и развития культурных растений.

Негативное влияние повышенной кислотности обусловлено рядом причин, основные из которых: недостаток Са 2+ , повышенная концентрация токсичных Al 3+ , Mn 4+ , Н + , пониженная доступность для растений элементов питания, неблагоприятные физические свойства почв.

Единственным радикальным путем устранения избыточной кислотности является известкование почв, которое способствует устранению токсичности ионов Al и Mn, улучшению условий гумусообразования и деятельности микроорганизмов; формированию структуры и более благоприятных физико-механических свойств почв; снижению поступления радионуклидов и тяжелых металлов; повышению качества урожая. Известь – превентивная мера от разрушения наиболее важной части – почвенного поглощающего комплекса. По дешевизне, эффективности и ресурсообеспеченности известкованию нет альтернативы.

Известкование – внесение в почву кальция и магния в виде карбоната, оксида или гидрооксида для нейтрализации кислотности – является главным и наиболее радикальным средством улучшения свойств кислых дерново-подзолистых почв. Этот прием оказывает многостороннее действие на улучшение агрохимических, агрофизических и биологических свойств почв, обеспечение растений кальцием и магнием, влияет на мобилизацию и иммобилизацию макро- и микроэлементов в почве, способствует созданию оптимальных физических, воднофизических, воздушных и других условий жизни культурных растений.

Кальций необходим для нормального роста наземных органов и корней растений. При недостатке кальция и резком преобладании в почвенном растворе одновалентных катионов Н + , Na + , K + или катионов Mg 2+ нарушается физиологическая уравновешенность раствора, рост и развитие корней приостанавливаются, они становятся утолщенными, клеточные стенки их ослизняются, темнеют и теряют способность поглощать питательные элементы.

Кальций влияет на обмен веществ растений, передвижение углеводов, превращение азотистых веществ, ускоряет распад запасных белков семени при прорастании. Он играет важную роль в построении нормальных клеточных оболочек и установлении кислотно-щелочного равновесия. Растения содержат кальций в форме солей пектиновой кислоты, сульфата, карбоната, фосфата и щавелевокислого кальция.

Растения различаются по уровню потребления кальция. Зерновые культуры при урожайности 30–40 ц/га, корнеклубнеплоды 200– 300 ц/га и капуста 500–700 ц/га выносят с 1 га от 20 до 40 кг СаО; горох, вика, фасоль, гречиха, лен – 40–60 кг; картофель, люпин, кукуруза, сахарная свекла – 60–120 кг; клевер, люцерна – 120–250 кг; капуста – 300–500 кг СаО. Больше всего кальция потребляют посевы капусты, люцерны и клевера.

Магний входит в состав молекулы хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Хлорофилл содержит около 10 % магния от общего его количества в растениях. Он также входит в состав пектиновых веществ и фитина, который накапливается преимущественно в семенах. В отличие от кальция он более подвижен и может перераспределяться растением: из старых листьев он поступает в молодые, а после цветения из листьев в семена, где концентрируется в зародыше. Недостаток магния больше сказывается на репродуктивных органах растений (семенах, корнях, клубнях), чем на вегетативных (соломе, ботве).

Этот элемент играет важную роль в различных жизненных процессах: участвует в передвижении фосфора в растениях, активизирует некоторые ферменты (фосфатазу и др.), ускоряет образование углеводов. При достаточном содержании магния усиливаются восстановительные процессы, больше накапливается органических соединений – эфирных масел, жиров и др. Вынос его зависит от биологических особенностей сельскохозяйственных культур и составляет от 10–80 кг/га MgО. Больше его потребляют картофель, сахарная свекла, зернобобовые культуры, бобовые травы.

Большинство сельскохозяйственных культур положительно реагируют на известкование сильно- и среднекислых дерново-подзолистых почв и дают высокие прибавки урожая.

Из зерновых культур наиболее отзывчивы на известкование озимая и яровая пшеница, ячмень, из пропашных – сахарная свекла и кормовые корнеплоды, из кормовых – многолетние травы.

Известкование улучшает также качество растениеводческой продукции. Под влиянием известкования повышается содержание сахаров в корнеплодах, белка и жира в семенах, больше накапливается каротина и аскорбиновой кислоты в травах и корнеплодах. Известкование кислых почв положительно влияет на посевные качества семян. В последующем такие семена дают более высокие урожаи.

Для каждого вида растений существует наиболее благоприятный для роста и развития интервал реакции почвенной среды. Большинство культурных растений и почвенных микроорганизмов лучше развиваются при реакции почвенного раствора, близкой к нейтральной (рНKCl 5,8–6,5).

По отношению к кислотности почвы и известкованию сельскохозяйственные культуры подразделяют на пять групп.

Первая группа – культуры, наиболее чувствительные к реакции среды пахотного горизонта: люцерна, эспарцет, сахарная, столовая и кормовая свекла, озимая пшеница, капуста, лук, клевер, чеснок, райграс, ежа сборная, кострец, смородина. Они хорошо растут только при слабокислой или близко к нейтральной реакции почвенного раствора (рНKCl 5,8–6,5) и очень хорошо отзываются на известкование даже на слабокислых почвах.

Вторая группа – культуры, чувствительные к повышенной кислотности и хорошо отзывающиеся на известкование: ячмень, яровая пшеница, кукуруза, соя, фасоль, горох, вика, кормовые бобы, клевер, огурец, салат, брюква, турнепс, лисохвост, овсяница луговая, мятлик, яблоня, слива, вишня, земляника. Они лучше растут и развиваются при слабокислой реакции (рНKCl 5,3–6,0) и хорошо отзываются на известкование.

Третья группа – менее чувствительные к повышенной кислотности почв культуры, положительно отзывающиеся на известкование: рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, груша. Культуры этой группы могут удовлетворительно расти в широком диапазоне почв – от кислых до слабокислых (рНKCl 4,5–6,0). Но наиболее благоприятны для их роста почвы со слабокислой реакцией (рНKCl 5,5–6,0). Они положительно реагируют на известкование сильно- и среднекислых почв полными дозами.

Четвертая группа – культуры, легко переносящие умеренную кислотность, но плохо – нарушение соотношения между кальцием и калием, магнием и бором и требующие известкования только средне- и сильнокислых почв. К этой группе культур относятся: лен, картофель, люпин, морковь, томат, подсолнечник. Оптимальная реакция для них рНKCl 4,8–5,7. Картофель и лен лучше произрастают на почвах с рНKCl 5,0–5,5. Высокие дозы СаСО3 при недостаточном внесении удобрений, прежде всего калийных, отрицательно влияют на качество продукции этих культур: картофель сильно поражается паршой, снижается содержание крахмала в клубнях, а лен заболевает кальциевым хлорозом, ухудшается качество волокна. Однако при известковании доломитовой мукой, которая содержит кальций и магний, внесении повышенных на 20 % доз калийных удобрений, применении борсодержащих удобрений негативного влияния известкования на урожайность и качество этих культур можно избежать.

В пятую группу культур включают щавель, сераделлу, крыжовник, хорошо переносящие повышенную кислотность и слабо нуждающиеся в известковании. Оптимальная реакция для них составляет рНKCl 4,5– 5,0. Эти культуры чувствительны к избытку водорастворимого кальция в почве, особенно в начале роста, поэтому отрицательно реагируют на высокие дозы извести. Но при внесении небольших доз известковых удобрений, содержащих магний, при хорошей обеспеченности почв калием урожайность их не снижается и даже повышается.

Таким образом, большинство сельскохозяйственных культур отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно отзывается на известкование.

Негативное влияние кислых почв на растения складывается из прямого воздействия повышенной концентрации ионов водорода и многих косвенных факторов. Прямым следствием повышенной кислотности почвенного раствора является ухудшение роста и ветвления корней, уменьшение проницаемости клеток корня. Из-за этого затрудняется использование растениями воды и питательных элементов почвы, нарушается обмен веществ в растениях, ослабляется синтез белков, подавляются процессы превращения простых углеводов (моносахаров) в сложные органические соединения. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в первые фазы роста, сразу после прорастания.

Косвенное воздействие повышенной кислотности почвы многосторонне. Коллоидная часть кислых почв бедна кальцием и другими основаниями, а, насыщаясь водородом, минеральные коллоидные частицы постепенно разрушаются. Этим объясняется малое содержание в кислых почвах коллоидной фракции, их неблагоприятные физические и физико-химические свойства, плохая структура, низкая емкость поглощения и слабая буферность.

В кислых почвах подавляется деятельность полезных почвенных микроорганизмов, особенно свободноживущих азотфиксирующих, а также клубеньковых бактерий, для развития которых наиболее благоприятна близкая к нейтральной, нейтральная и слабощелочная реакция с рНKCl 6,5–7,5, а образование доступных для растений форм азота, фосфора и других питательных элементов вследствие снижения минерализации органического вещества протекает слабо. В то же время кислая среда способствует развитию в почве грибов, среди которых много паразитов и возбудителей различных болезней растений.

Отношение почвенных микроорганизмов к реакции почвенной среды приведено в табл. 1.

Таблица 1. Оптимальная реакция среды для различных почвенных микроорганизмов

Отрицательное действие повышенной кислотности в значительной степени связано с увеличением подвижного алюминия и марганца в почве. Особенно чувствительны к высокой концентрации подвижного алюминия клевер, люцерна, озимые пшеница и рожь (при перезимовке), свекла, лен, горох, гречиха, ячмень. Эти культуры угнетаются при содержании в 1 кг почвы свыше 20–30 мг алюминия. Подвижные формы алюминия и железа связывают усвояемые формы фосфатов, образуя нерастворимые и труднорастворимые фосфаты полуторных оксидов, поэтому при большом содержании первых ухудшается питание растений фосфором.

В кислых почвах уменьшается подвижность молибдена, он переходит в труднорастворимые формы, и его может недоставать для нормального роста растений, особенно бобовых. В почвах с кислой реакцией, особенно песчаных и супесчаных, мало легкорастворимых соединений кальция и магния, затруднено поступление их в растение, поэтому нарушается питание этими важными элементами. Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и повышения эффективности удобрений необходимо известкование кислых почв.

2. Влияние известковых удобрений на свойства, питательный режим почвы и урожайность сельскохозяйственных культур

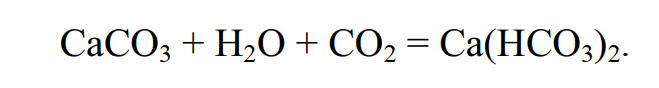

Основное нейтрализующее почвенную кислотность вещество (СаСО3) практически нерастворимо в воде (1 весовая единица карбоната растворяется в 100 тыс. весовых единиц воды). Внесенный в почву карбонат кальция взаимодействует с угольной кислотой, находящейся в почвенном растворе, и нейтрализует ее. При этом нерастворимый в воде карбонат кальция или магния постепенно превращается в бикарбонат кальция (или магния), растворимый в воде:

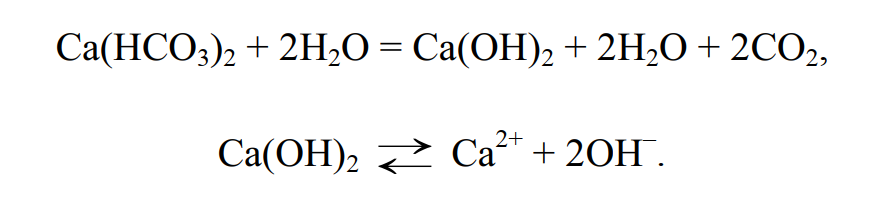

Бикарбонат кальция диссоциирует на ионы Са 2+ и 2НСО3 – и частично подвергается гидролизу:

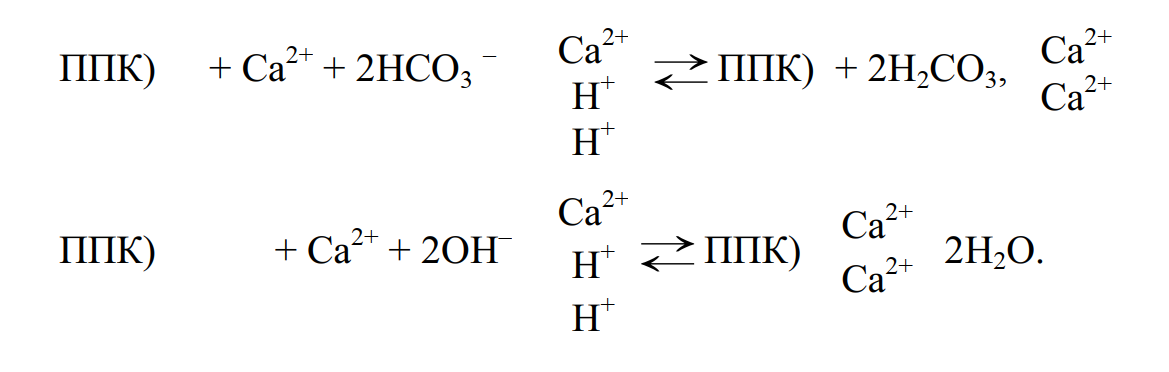

В почвенном растворе повышается концентрация ионов кальция, которые вытесняют водород из почвенного поглощающего комплекса:

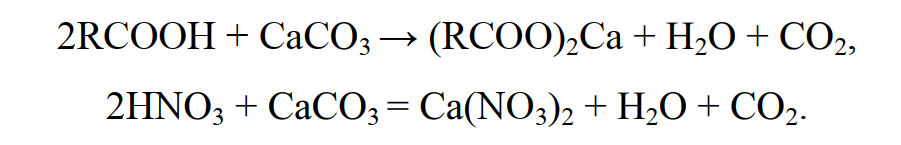

Известь также нейтрализует свободные органические (гуминовые) кислоты и азотную кислоту, образующуюся в процессе нитрификации:

Таким образом, при внесении известковых удобрений устраняется актуальная и обменная кислотность, значительно снижается гидролитическая кислотность, повышаются содержание кальция в почвенном растворе и степень насыщенности почвы основаниями. Устраняя кислотность, известкование оказывает многостороннее положительное действие на свойства почвы, создает благоприятную среду для роста растений и жизнедеятельности микроорганизмов.

Кальций, внесенный с известью, коагулирует почвенные коллоиды, улучшает структуру почвы и повышает ее водопрочность. После известкования улучшаются воздушный и водный режимы почвы, уменьшается возможность образования корки и облегчается обработка тяжелых почв. Снижается содержание в почве подвижных соединений алюминия и марганца, они переходят в неактивное состояние и не оказывают вредного влияния на растения.

После известкования улучшается жизнедеятельность бактерий, разлагающих органические фосфаты почвы, создаются благоприятные условия для деятельности силикатных бактерий, разлагающих труднодоступные для растений калийсодержащие минералы.

Известкование представляет собой мощный фактор мобилизации питательных веществ почвы. С одной стороны, это объясняется интенсивной деятельностью различных групп микробов, с другой – переходом труднодоступных соединений в легкодоступные под влиянием изменения реакции среды.

Сильное действие оказывает известкование на такие организмы, как нитрификаторы, клостридиум и целлюлозоразрушающие бактерии. В результате этого улучшается приживаемость клубеньковых бактерий и увеличивается общая их численность. Количество же различных грибов, наоборот, уменьшается, например, погибает возбудитель килы у крестоцветных, фитофтора.

Как уже отмечалось, при наличии подвижных полуторных оксидов (алюминия и железа) в кислой почве преобладают труднодоступные фосфаты железа и алюминия. При известковании алюминий и железо переводятся в неподвижное состояние и фосфор связывается преимущественно в фосфаты кальция, более доступные для растений.

Под влиянием извести значительно увеличиваются подвижность фосфатов почвы и коэффициент использования их растениями. Поэтому при известковании почвы дозы внесения фосфорных удобрений можно несколько уменьшить.

В связи с интенсификацией микробиологической деятельности увеличивается содержание нитратов в почве. В растениях при этом накапливается большее количество азота.

При известковании улучшается и калийное питание растений в связи с мобилизацией труднорастворимых соединений калия. Содержание калия в растениях под влиянием известкования увеличивается незначительно, а иногда даже уменьшается. Объясняется это тем, что мобилизация калия в почве при внесении извести идет не так интенсивно, как мобилизация азота и фосфора.

Кроме того, при внесении больших доз извести может проявиться антагонизм кальция и калия. Таким образом, создается широкое соотношение между азотом и калием, а также между кальцием, фосфором, магнием и калием. Поэтому при известковании нужно вносить достаточное количество калийных удобрений для уравновешивания питательного раствора и для более полного использования азота и фосфора. В результате известкования улучшается питание кальцием, который очень сильно вымывается из кислой почвы, вследствие чего улучшается развитие корневой системы растений.

Известкование также способствует переводу труднодоступных соединений молибдена в усвояемую форму, поэтому молибденовые удобрения должны применяться в первую очередь на кислых почвах.

Известкование способствует мобилизации запасов магния в суглинистых почвах. В легких почвах обменного магния очень мало, поэтому при известковании таких почв необходимо вносить магнийсодержащие удобрения, например, доломитовую муку.

Многочисленные данные подтверждают, что магниевые удобрения важны и при известковании суглинистых почв при возделывании на них бобовых, пропашных, технических культур, гречихи. К недостатку бора чувствительны многие культуры: сахарная свекла заболевает гнилью сердечка, картофель – паршой, лен – бактериозом, снижается выход и качество семенной продукции у бобовых, овощных, гречихи, замедляется синтез углеводов и т. д. По этой причине эффективность известкования снижается. Вот почему под культуры, чувствительные к недостатку бора, на фоне извести должны вноситься борные удобрения. Они сильно повышают выход продукции и ее качество.

Борные удобрения устраняют возникновение парши и пятнистости у картофеля, бактериоза у льна и гнили сердечка у свеклы. Под влиянием бора повышается абсолютный вес семян и их сортовые качества, идет более интенсивное накопление каротина, увеличивается содержание хлорофилла в растениях, а фосфора, азота, кальция и магния уменьшается. Происходит более экономное расходование питательных элементов для образования органического вещества. При устранении кислотности почвы некоторые культуры могут испытывать недостаток марганца (сахарная свекла), вместе с тем в большинстве кислых почв Нечерноземной зоны известкованием устраняется вредное действие имеющегося здесь избыточного количества подвижного марганца. Кроме того, при известковании снижается подвижность меди и цинка. Поэтому на нейтральных и слабощелочных почвах растения ощущают недостаток этих элементов.

При известковании становится актуальным применение кобальтовых удобрений, которые способствуют повышению урожайности многих сельскохозяйственных культур (клевер, лен, озимая рожь, ячмень) и усилению действия известкования. Известь увеличивает активность почвенных ферментов – амилазы, уреазы, некоторых протеаз. Все это делает известкование чрезвычайно эффективным приемом химической мелиорации кислых почв.

Действие извести не исчерпывается влиянием на агрохимические свойства почвы и ее пищевой режим. В результате известкования коренным образом изменяются и физические свойства почвы. Прежде всего кальций, внесенный с известью, улучшает микроструктуру почвы, делает коллоиды более водопрочными, причем часто количество водопрочных агрегатов возрастает с увеличением доз извести. Понижается плотность почвы, повышается влагоемкость и гигроскопичность. При этом изменяется аэрация, почва быстрее прогревается, улучшается водный режим. Под влиянием известкования легкие почвы становятся более связными, а тяжелые – более рыхлыми, что уменьшает тяговое усилие при их обработке на 10–15 %.

Известкование способствует развитию крепких, здоровых растений, способных при повреждениях вредителями и болезнями быстрее оправиться и дать хороший урожай. В результате интенсивного роста культурных растений энергично подавляются сорняки, на которых поселяются вредные насекомые и болезни. Видовой состав сорняков при известковании менее разнообразен, так как многие из них (щавелек, хвощ, торица, пикульник, луговой мятлик и др.) предпочитают кислую реакцию среды.

В связи с изменением реакции среды известкование кислых дерново-подзолистых почв по-разному проявляется на урожае сельскохозяйственных культур (табл. 2).

Таблица 2. Влияние известкования на урожайность сельскохозяйственных культур (по обобщенным данным научно-исследовательских учреждений России и Республики Беларусь)

Известкование оказывает большое влияние и на эффективность удобрений. По данным РУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси, на дерново-подзолистых почвах с рНKCl < 5,5 1 кг азота давал прибавку 7,6 кг зерна ячменя, 39 кг – клубней картофеля, 31 кг – корнеплодов сахарной свеклы, а на почвах с рНKCl 5,6–6 – соответственно 20,2, 53 и 107 кг.

Эффективность калийных удобрений тем выше, чем ниже кислотность дерново-подзолистых почв. Опыты, проведенные на Долгопрудной агрохимической опытной станции, показали, что при известковании усиливается потребность картофеля и льна в калийных удобрениях. Так, если при внесении хлористого калия без извести прибавка урожая клубней картофеля составила 10 %, то после известкования она увеличилась до 32 %. Прибавка урожая льноволокна от калийных удобрений без извести была равна 23 %, а после известкования – 36 %.

В среднем по стране оплата урожаем минеральных удобрений на известкованных почвах на 15–20 % выше по сравнению с кислыми. Известкование дает наибольшую отдачу при совместном внесении органических и минеральных удобрений. На фоне извести в навозе усиливаются процессы разложения органического вещества и перехода элементов питания в доступную для растений форму.

Таким образом, известкование кислых почв в сочетании с применением удобрений является не только непременным условием получения высоких урожаев на кислых почвах, но и мероприятием, способствующим рациональному, более экономному использованию минеральных и органических удобрений.

В целом на пахотных землях Республики Беларусь с учетом структуры посевных площадей прибавка урожайности сельскохозяйственных культур при рНKCl 4,1–4,5 составляет 6,3 ц/га к. ед. на суглинистых и 5,6 ц/га на супесчаных почвах, при рНKCl 4,6–5,0 – 4,0 и 3,5 ц/га, при рНKCl 5,1–5,5 – 2,3 и 1,9 ц/га. Окупаемость 1 т СаСО3 составляет 0,93, 0,70 и 0,48 ц/га к. ед. соответственно.

Известкование дает наибольшую отдачу при одновременном внесении органических и минеральных удобрений. На фоне извести в навозе усиливаются процессы разложения органического вещества и перехода элементов питания в доступную для растений форму.

Известкование кислых почв улучшает качество сельскохозяйственной продукции: увеличивает содержание крахмала в клубнях картофеля на 0,5–2 % и более, сахара в корнеплодах сахарной свеклы на 0,6– 1 %, сырого протеина в зерне зерновых культур на 0,5–1,1 %.

3. Формы известковых удобрений

Известковые удобрения делятся:

- 1) на твердые известковые породы, требующие размола или обжига;

- 2) мягкие известковые породы, не требующие размола;

- 3) отходы промышленности, богатые известью.

По содержанию СаО и MgО твердые породы делятся на следующие группы:

- известняки – 55–56 % СаО и до 0,9 % MgО;

- известняки доломитизированные – 42–55 % СаО и до 9 % МgО;

- доломиты – 30–32 % СаО и 18–20 % MgО.

По содержанию глины, песка и других примесей твердые породы делятся на

- чистые известковые породы – не более 5 % примесей (известняк, доломит);

- мергелистые или песчанистые известковые породы – 5–25 %;

- мергели или песчаные известковые породы – от 25 до 50 % глины или песка.

К мягким известковым породам относятся

- известковые туфы – 80– 98 % СаСО3;

- гажа (озерная известь) – 80–95 % СаСО3 и др.

Из промышленных отходов сланцевая зола содержит 30–50 % СаО, 1,5–4,0 % MgО, а также другие элементы; дефекат – 60–75 % СаСО3, 10–15 % органического вещества, а также N, Р2О5, К2О.

На территории Беларуси известно более 470 месторождений карбонатных пород с общим запасом около 2,5 млрд. т.

Молотые доломитизированные известняки и доломиты. В составе их наряду с карбонатом кальция содержится и карбонат магния. Частицы их менее растворимы и медленнее взаимодействуют с почвой, чем частицы одинакового размера чистой известняковой муки, состоящей в основном из СаСО3.

Известняковая мука, полученная размолом доломитизированных карбонатных пород и доломитов, благодаря наличию магния для песчаных и супесчаных почв ценится выше, чем известковые удобрения, не содержащие магния. Доломитизированные известняки и доломиты обладают повышенной твердостью и малой растворимостью (не вскипают от разбавленного раствора холодной соляной кислоты).

Наиболее рациональным источником для известкования в Республике Беларусь служат доломиты месторождения Руба (Витебская область).

Мел – наиболее распространенная в Республике Беларусь карбонатная порода, почти всецело состоящая из СаСО3 (90–100 % на сухое вещество). Залегает по обрывистым берегам Днепра, Сожа и их притоков. Коренные залежи мела часто обнажаются на глубину 10 м и более на больших расстояниях. В ряде районов встречаются отложения во вторичном залегании в виде отторженцев. Здесь мел нередко залегает на поверхности или прикрыт слоем почвы в 20–50 см. Мел от других твердых карбонатных пород отличается большей мягкостью и легче поддается размолу.

Под влиянием увлажнения мел сравнительно легко расплывается в почве, и его частицы размером 3–5 мм не уступают по нейтрализующей способности тонко измельченным породам. В Беларуси встречаются месторождения мела-рухляка, залегающего толстым слоем на плотной меловой породе. Рыхлый мел – продукт выветривания верхних слоев мелового отложения – является дешевым материалом для известкования кислых почв.

Согласно техническим условиям мел должен содержать не менее 80 % СаСО3, частиц крупнее 5 мм – не более 20 %, влажность – не более 15 %. Он отличается от известняков большей мягкостью, легче

размалывается, действует быстрее молотого известняка и поэтому эффективнее последнего, особенно в первый год. Его целесообразно использовать на почвах, обеспеченных обменным магнием.

Доломитовая мука. Получают размолом доломита, который содержит 25–32 % СаО и 17–21 % MgО (в среднем 95 % действующего вещества в пересчете на СаСО3), влажность – менее 1 %. Это основной известковый мелиорант в республике, производимый Витебским ОАО «Доломит». Доломитовая мука является очень хорошим известковым удобрением для многих сельскохозяйственных культур (свекла, картофель, лен, клевер, люцерна, гречиха, морковь, лук и др.). Особенно эффективно ее применение на бедных магнием песчаных и супесчаных почвах.

В условиях слабокислой реакции доломитовая мука в год внесения взаимодействует с почвой медленнее, чем другие известковые удобрения. Но уже на второй и третий год ее действие проявляется в полной мере. Наиболее целесообразная схема ее применения: завод – железнодорожная цистерна (цементовоз) – прирельсовый склад силосного типа на базах снабжения Райагросервис – АРУП-8, РУП-8 – поле. Этот вид мелиоранта универсален, в первую очередь используют его для известкования почв I и II группы кислотности, слабообеспеченных обменным магнием. Основное известковое удобрение в Республике Беларусь.

Сыромолотый доломит. Содержит не менее 90 % СаСО3, не более 10% влаги. Из-за повышенной влажности внесение сыромолотого доломита проводится в безморозный период центробежными разбрасывателями. Это удобрение целесообразно использовать в районах Витебской области, прилегающих к заводу «Доломит», а также в районах, имеющих подъездные железнодорожные пути на базах снабжения Райагросервис.

Известняковая мука. Получается при размоле известняков. Содержание углекислого кальция и магния в перерасчете на СаСО3 согласно государственному стандарту должно быть не менее 85 %, влажность – 1,5–2 %, содержание частиц размером 0,25 мм – не менее 60 %, больше 1 мм – не более 10 %. По влиянию на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур на почвах, хорошо обеспеченных магнием, она приближается к доломитовой муке, на почвах, слабо обеспеченных магнием, значительно уступает.

Жженая (комовая) известь (СаО) с содержанием СаСО3 больше 170 % – сильно- и быстродействующий известковый материал. При обжиге карбонатной породы углекислые соли кальция и магния разлагаются до оксидов кальция и магния с выделением углекислоты. Полученный продукт и называют жженой, или комовой, известью. Чтобы применить ее как известковое удобрение, требуется размол, что делать невыгодно. Поэтому перед внесением ее подвергают гашению (обливают водой). При гашении известь переходит в гидрат оксида кальция и магния – Са (ОН)2 и Mg(ОН)2, рассыпаясь в порошок (пушенку). Реакция протекает с выделением тепла.

Гашеная известь (пушенка) содержит 135 % в пересчете на СаСО3. Для получения пушенки приходится добавлять к комовой извести 70–100 % воды от ее веса, хотя по теоретическим расчетам требуется всего 32,5 %. Это обусловлено тем, что большая часть воды при повышении температуры испаряется, не успевая вступить в химическую реакцию. Комовую известь можно гасить в поле путем присыпки ее влажной почвой. Такой способ гашения не позволяет, однако, получить материал необходимого качества, так как часто остается мажущаяся масса.

Гашеная известь, являясь более растворимой, чем углекислая, быстрее взаимодействует с почвой и поэтому в первый год после внесения сильнее повышает урожай растений, чем известняковая мука. Уже на второй год разница в действии между ними сглаживается и в последующие годы сравнивается.

Гашеную и негашеную известь следует заделывать в почву не позднее чем за полторы-две недели до посева (в противном случае возможны ожоги корней молодых растений).

Известковые туфы (ключевая известь) – мягкая карбонатная порода, содержащая более 75 % СаСО3 (часто 90–98 % на сухой вес), до 5 % MgO и до 0,5 % Р2О5. В сухом состоянии туф имеет белесый, серый или желто-бурый цвет. Окраска туфов в ржавые цвета различной интенсивности обусловлена соединениями железа. Туфы могут иметь различную структуру – мелкокомковатую, рассыпчатую, среднекомковатую, крупно- и прочнокомковатую и порошкововидную. Залегают туфы обычно в пониженных местах: в долинах рек и ручьев, в местах выхода ключей, иногда на дне балок и крупных ложбин и у подошвы склонов.

Важным свойством большинства известковых туфов является их высокая эффективность без особой доработки. В этом отношении они не уступают или мало уступают молотому известняку. Все же для усиления действия их желательно просеять через сито с отверстиями 3–5 мм.

Озерная известь (гажа) – карбонатная порода, отложенная на дне засохших, замкнутых водоемов из грунтовых вод, богатых кальцием.

Свойства и условия залегания озерной извести могут быть различными. В связи с этим различают: а) озерную известь – породу, отложенную на дне озера с открытой водной поверхностью; б) болотную известь – породу, залегающую под торфом. В некоторых местах озерную известь называют озерным мергелем или известковым сапропелем. Если озерная известь подвергалась выветриванию и подсушиванию с потерей органического вещества, то ее называют гажей.

Озерная известь не содержит твердых включений и перед внесением в почву не требует просеивания через грохот. В ней содержится 60–97 % СаСО3, 0,2–1,1 % MgО, 0,17–1,62 % К2О, 0,02–0,22 % Р2О5, до 0,4 % SО3, имеются и другие полезные соединения.

Из примесей в гаже встречаются песок, глина и органические вещества (сапропель, торф). При значительном содержании сапропеля озерную известь следует вносить в почву во влажном состоянии. Примесь торфа не ухудшает физических свойств озерной извести. В зависимости от содержания органического вещества и железа озерная известь может иметь темную, бурую, серую и белую окраску. В большинстве случаев гажа напоминает мел с сероватой окраской и отличается большой рыхлостью.

Мергель содержит 25–75 % СаСО3 и глины с песком 20–40 %.

Действует медленно, целесообразно применять на легких почвах.

Торфотуфы и омергелеванный торф в нечерноземной полосе встречаются часто в заторфованных долинах рек и ручьев, по днищам оврагов и ложбин, по окраинам торфяников низинного типа, питающихся жесткими грунтовыми водами. В торфотуфах углекислая известь редко пропитывает всю толщу торфа, чаще она образует в нем прослойки толщиной в несколько сантиметров.

Обычно известь в торфе откладывается в его нижних слоях на глубине 0,5–2,0 м и более от поверхности и реже на глубине 30–40 см. Содержание СаСО3 в торфотуфах составляет от 25 до 75 %. При высыхании торфотуф покрывается белым налетом углекислого кальция. Если содержание СаСО3 в торфотуфе составляет менее 25 % на сухой вес (от 5 до 25 %), то такой известковый материал принято называть омергелеванным торфом.

В одной и той же залежи верхний слой может быть представлен омергелеванным торфом, а нижний – торфотуфом или известковым туфом. Торфотуфы и омергелеванный торф – очень ценные местные удобрения, так как при внесении их в почву достигается не только устранение избыточной кислотности, но и обогащение почвы органическим веществом. Омергелеванный торф можно применять в количестве от 20 до 40 т/га, не опасаясь переизвесткования почвы. При применении же торфотуфа следует учитывать содержание в нем углекислой извести и соответственно этому установить норму его внесения в почву.

Сапропелевые известняки – илистые отложения на дне озера, обогащенные карбонатом кальция и органическим веществом. Эти известняки нередко залегают под слоем гажи или торфотуфа на глубине более 1–2 м. Сапропелевые известняки являются хорошим материалом для известкования почв. Применяются во влажном состоянии.

Известковые отходы промышленности. Отходы промышленности, содержащие известь, являются дешевым материалом для известкования кислых почв.

Эффективность известковых отходов промышленности нередко является более высокой, чем известняковой муки. Так, например, доменные и мартеновские шлаки, содержащие наряду с кальцием магний, фосфор, марганец и другие элементы питания, дают более высокие прибавки урожая, чем известняковая мука. В шлаках, кроме того, содержится кремниевая кислота, которая снижает содержание подвижного алюминия в почве, что обеспечивает лучшую усвояемость фосфора растениями.

В ряде отходов промышленности могут содержаться вредные для растений соединения (сульфиды и др.), которые до внесения в почву требуют доработки. Однако большинство отходов можно применять без предварительной доработки, и только некоторые из них требуют размола.

Дефекат – отходы свеклосахарных заводов. Он состоит в основном из СаСО3 и Са(ОН)2 и содержит до 40 % СаО. Кроме этого в нем имеется 0,2–0,7 % N; 0,2–0,9 % Р2О5; 0,3–1 % К2О, а также 10–15 % органического вещества. Дефекат должен содержать не более 30 % влаги и не менее 60 % СаСО3. Целесообразно его применять в районах, прилегающих к сахарным заводам. Для его внесения используются машины центробежного типа. Рекомендуется применять в безморозный период на сильно-, среднекислых и высокообеспеченных магнием почвах, при залужении и перезалужении кормовых угодий.

Сланцевая зола – это сухой пылевидный материал с содержанием действующего вещества (СаСО3) 60–70 %.

Химический состав сланцевой золы и ее физические свойства могут быть довольно различными в зависимости от происхождения сланцев, способа сжигания и удаления золы. При внесении в почву 5–6 т/га сланцевой золы одновременно вносится 60–120 кг К2О. Поэтому культура, под которую вносится зола, не нуждается обычно в дополнительном внесении калийных удобрений. Содержащиеся в золе микроэлементы оказывают положительное действие на урожай сельскохозяйственных культур.

Нейтрализующая способность сланцевой золы эквивалентна 65–92 % СаСО3. Кальций и магний содержатся в ней в форме кремнекислых и углекислых солей (частично в виде оксидов и гидроокиси). Фосфорная кислота золы малодоступна, а ее магний, кальций и сера – легкоусвояемые растениями. Являясь комплексным, преимущественно известковым удобрением, сланцевая зола обладает высокой эффективностью. Она нейтрализует почвенную кислотность несколько медленнее и слабее, чем обычные известковые удобрения.

Пыль печей и цементных заводов с содержанием СаСО3 свыше 60 % обычно применяется в хозяйствах, прилегающих к цементным заводам. Эти известковые материалы вносят машинами с закрытыми емкостями и с пневмоустройствами.

4. Дозы, сроки и способы внесения извести

Эффективность известкования зависит от кислотности почв: чем выше кислотность, тем острее потребность в известковании и больше прибавки урожая. О том, что почва кислая, ориентировочно можно определить по некоторым внешним признакам. Кислые сильноподзолистые почвы обычно имеют белесый оттенок, ярко выраженный подзолистый горизонт, достигающий 10 см и более.